웹진 '역사랑' 2025년 10월(통권 68호)

[기획연재]

한걸음 더 다가가는 문화유산 이야기 ④:

고(古)조리서와 한국의 식(食) 문화

백제나(고대사분과)

인류는 기억의 불완전성을 보완하기 위해 다양한 방법으로 그들의 생각과 염원, 삶의 모습을 기록했다. 이러한 기록들 중에 식(食)문화의 역사를 엿볼 수 있게 하는 기록들이 있다. 우리가 ‘고(古) 조리서’라고 부르는 것들로 현재까지 전해지는 것은 대체로 조선시대에 쓰인 책들이다. 그리고 이 책들의 찬자의 성별과 신분은 제각각이다. 조리서이기에 대부분의 고(古)조리서는 여성들이 기록했을 것으로 생각하기 쉽지만 실상을 보면 그렇지 않다.

조선시대 고(古)조리서가 쓰이기 시작한 시점은 15세기경부터다. 유학자인 김유가 쓴 『수운잡방』을 시작으로 장계향이 쓴 『음식디미방』, 빙허각 이씨가 쓴 『규합총서』등등 조선후기 19세기까지 여러 고(古)조리서가 쓰였다. 실학자인 최한기도 『농정회요』라는 옛 조리법이 담긴 책을 썼다.

이렇게 다양한 저자들에 의해 쓰인 고(古)조리서로 인해 우리는 과거에 우리가 무엇을 먹었고, 식문화가 어떻게 변해왔는지 알 수 있다. 그리고 무엇보다 고(古)조리서에 등장하는 음식들은 대체로 민간의 음식으로 어느 양반 가문의 음식이거나 평민들이 주로 즐겨먹는 일상의 음식들이다. 특히, 양반 가문은 가문에 따라 전해 내려오는 특정 음식의 조리법이 담겨있는데 이런 음식이 현대에 와서 지역의 특산물로 자리 잡는 경우도 있다.

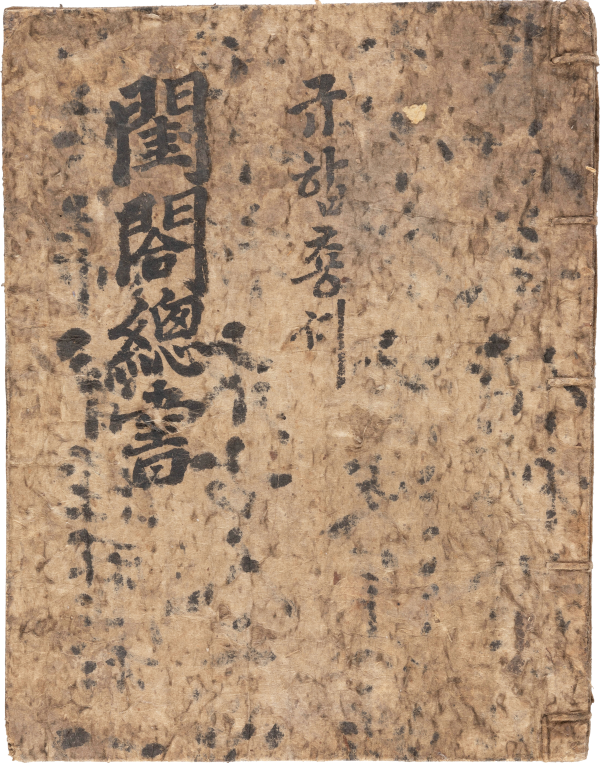

그림 1. 『규합총서』

출처: 국립민속박물관 홈페이지

2. 신라 고분출토 유물과 신라 음식의 재현

2024년 TVN에서 <유별난 역사 한 끼>라는 식문화와 역사를 함께 살펴보는 교양프로그램이 방영됐다. 10여회 방영 후 종영된 프로그램이나 한국 식(食)문화사를 거시사와 함께 살펴볼 수 있도록 구성되어 당시 프로그램을 상당히 인상 깊게 시청했다. 10여회를 방영하면서 대체로 조선시대의 음식이야기가 펼쳐졌지만 딱 한회차가 한국 고대에 존재했던 신라의 음 식이야기를 다뤘다.

제작진이 신라의 음식 이야기를 할 수 있었던 것은 근래에 재발굴이 진행됐던 서봉총에서 발굴된 유물들과 이렇게 고분에서 발굴된 유물들을 기반으로 당시의 음식을 재현하고자 노력한 사람들이 있었기에 가능했다. 시간이 거슬러 올라갈수록 전해지는 문헌자료는 한정적이다. 그러기에 고고학 자료가 부족한 문헌자료의 공백을 채우곤 한다. 이 때 조명된 신라의 음식도 고고학 자료를 기반으로 현대에 재현된 신라 음식의 이야기였다.

신라 음식 이야기가 조명된 회차에서 등장한 음식들은 크게 두 종류였다. 그 중에서 서봉총 발굴유물을 토대로 재현된 음식상의 명칭을 방송에선 ‘영원불멸의 음식’이라고 명명했다. 고분에서 출토된 유물을 기반으로 현대에 재현된 음식이며 무엇보다 피장자를 위해 제사를 지낼 때 올린 음식이기에 이런 명칭이 부여됐다. 대체로 고분에서 출토된 유물들을 통해 당시 사람들의 내세관을 알 수 있다. 서봉총에서 발굴된 음식과 관련된 유물들을 통해 당시 사람들의 내세관을 살펴보면 죽은 사람도 산 사람과 같이 식사를 해야 한다고 생각했던 듯하다.

아무튼, 현대에 재현된 서봉총에 시신과 함께 매장된 음식들의 면면을 살펴보면 당시 신라 사람들은 해산물을 주식으로 많이 먹었던 듯하다. 방송에서 재현되어 나온 영원불멸상의 차림새는 상어를 이용해 만든 돔배기 구이, 돔배기 장물, 상어피편, 문어 수란채, 가자미조림, 가자미 미역국, 등이었다. 방송을 보면서 필자도 먹어보고 싶다는 생각이 들었다. 그리고 이를 통해 생활터전에 주어진 자연환경이 사람들의 삶에 큰 영향을 끼친다는 것을 알 수 있다.

3. 식약동원(食藥同原)과 한국의 식(食)문화

앞서 언급한 고(古)조리서에 기록된 음식들을 살펴보면 당시 우리 땅에서 나는 농작물과 먹거리를 기본 재료로 함을 알 수 있다. 더불어 지역에 따라 주로 먹는 음식에 조금씩 차이가 나고, 이는 지역에 따라 주어진 환경이 조금씩 다르기 때문에 나타남을 알 수 있다. 그리고 식재료 중에 한약재에도 쓰이는 재료가 있음을 알 수 있다.

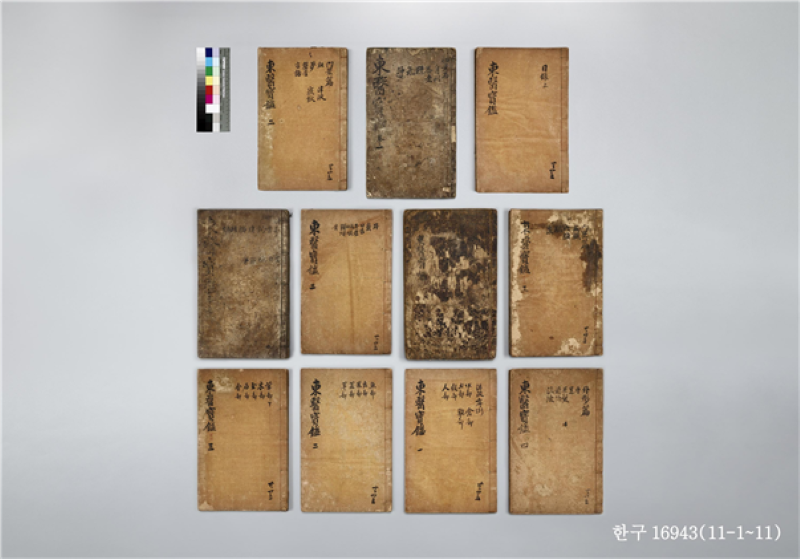

그림 2. 『동의보감』

출처: 국립한글박물관 홈페이지

이러한 옛 음식의 특성을 나타내는 사자성어가 있는데 바로 식약동원(食藥同原)이다. 조선중기의 명의인 허준이 쓴 『동의보감』에도 이런 특성은 잘 나타나 있다. 특히, 한의의 민간요법에서 이런 특성이 잘 드러난다. 그리고 민간요법에서 이러한 특성이 잘 나타나는 것은 약효가 좋은 약재는 당시 일반 서민들에게 비싼 것이 많았기 때문에 비용 적으로 부담이 적은 일반 식재료를 통해 약효를 낼 수 있는 방법이었기 때문이다.

또한 식약동원의 철학은 현대에도 그 위상을 이어가고 있다. 코로나 N데믹 시기를 지나오면서 사람들은 더욱 건강을 중요하게 생각하게 됐고 이런 분위기에서 나온 말이 ‘먹는 것이 곧 몸이다.’라는 것이다. 즉, 먹는 것이 건강을 좌우한다는 말이다. 이는 식약동원의 의미가 현대적으로 재해석된 것이라 생각한다. 어쨌든, 한국의 식(食)문화사를 보면 식약동원의 철학이 꾸준히 함께 하고 있음을 알 수 있다.

4. 한국 식(食)문화 속 궁중음식과 민간의 음식

앞서 언급한 고(古)조리서를 저술한 사람들의 신분은 양반이 가장 높은 신분이었다. 즉, 궁중음식을 기록한 고(古)조리서는 민간의 음식을 기록한 고(古)조리서보다 상당히 적음을 알 수 있다. 일부 음식이 의궤에 기록돼있지만 이는 왕실의 일상 음식이 아닌 특별한 의식이나 행사를 치를 때 왕실 사람들과 그 의식이나 행사에 참여하는 사람들에게만 제공되던 음식이다. 그러기에 평소 궁중음식에 대한 기록이 상당히 적음을 알 수 있다.

하지만, 현대에 조선시대 궁중음식이 다수 재현되고 사람들에게 알려지게 됐는데, 이는 대한제국말기에서 일제강점기, 해방 후에 궁중음식을 알고 있는 사람들과 그 후손들에 의해 궁중음식이 기록되고 꾸준한 무형문화유산의 복원과 보존을 위해 힘쓴 여러 사람들의 노력이 있었기에 가능했다. 특히, 한반도가 일제의 식민지로 전락하면서 점점 사라져가는 우리 문화에 대해 안타까워하고 사라지기 전에 이를 지켜내야 한다는 사명감을 지닌 여러 사람들에 의해 궁중음식이 기록으로 전해질 수 있었다.

이런 이유로 현대 제작되는 사극들 중에서 조선의 음식, 그 중에서도 궁중음식을 조명하는 사극들이 제작되었고, <대장금>이 그 결정체라고 할 수 있다. 그런데 <대장금>에서 조명되는 음식이 궁중음식만 있는 것은 아니다. 여러 민간의 음식들도 궁중음식과 함께 조명된다. 드라마 <대장금>에서 그려진 장금이의 삶의 여정의 장면 곳곳에서 민간의 음식도 함께 조명됐다. 곧, 드라마 <대장금>은 한국의 식(食)문화사의 단면을 담고 있다고 해도 과언이 아니다.

주영하 외, 2024 『한식문화사전』, 휴먼앤북스

주영하, 2022 『그림으로 맛보는 조선 음식사』, 휴머니스트

한복려, 2022 『조선왕조 궁중음식』, 선일당

한복려 외 2인, 2016『음식고전』, 현암사

|