웹진 '역사랑' 2025년 10월(통권 68호)

[기획연재]

섬에서 만나는 고려사 ⑦:

삼별초 항쟁의 현장 1 - 삼별초 강화도에서 반란을 일으키다.

박종진(중세1분과)

1. 별초, 야별초, 삼별초

삼별초는 무인정권의 군사 기반이었던 3개의 특별한 부대로 1270년(원종 11) 무인정권이 붕괴되고 원종이 몽골의 요구대로 개경환도를 결정하자 그에 반발하여 반란을 일으켰다. 삼별초 항쟁에 대한 정리에 앞서 삼별초 자체에 대한 설명이 필요하다. 삼별초(三別抄)는 말그대로 3개의 별초를 의미한다. 별초(別抄)는 특별히 뽑은 부대를 의미하니, 삼별초는 3개의 특별한 부대를 말한다. 『고려사』에서는 최우가 만든 야별초(夜別抄)가 확대된 좌우 야별초 2부대와 몽골에서 도망쳐 돌아온 자들로 구성된 신의군(神義軍)을 합하여 삼별초가 되었다고 정리하였다. 즉 삼별초는 좌야별초, 우야별초, 신의군이라는 3개의 부대로 구성되었다[『역옹패설』에서 이제현은 삼별초는 야별초, 마별초, 신의군이라고 하였다.].

먼저 별초는 2군 6위의 중앙군과 주현군으로 구성된 고려의 군사 조직이 흔들리는 고려 중기 이후에 용맹한 자를 특별히 뽑아서 만든 부대였다. 고려중기 별초의 용례는 대개 경주별초(慶州別抄), 영주별초(永州別抄) 등 앞에 지명이 붙은 것이 많지만 경별초(京別抄)의 용례가 있는 것으로 보아 중앙과 지방 모두에 별초가 조직되었다는 것을 알 수 있다. 1174년(명종 4)에 조위총(趙位寵)의 난이 일어났을 때 최충헌(崔忠獻)이 별초도령(別抄都令)으로 선발된 기록도 보인다. 또 1273년 삼별초가 고려와 몽골의 연합군에게 패하여 삼별초가 사라진 이후에도 별초는 고려말까지 지방군 조직으로 존재하였다.

다음으로 야별초와 삼별초의 용례를 살펴보자. 별초가 고려 중기 이후 고려말까지 고려의 군사조직으로 활동하였다면 야별초와 신의군, 또 이들로 구성된 삼별초는 대략 1230년부터 1273년 정도까지만 활동하였다. 『고려사』의 삼별초 혁파 기록에 따르면 야별초는 최우[崔瑀; 최우는 최충헌의 아들 최이(崔怡)의 처음 이름이다. 이글에서는 최우로 통일한다.]가 나라 안에 도적이 많음을 근심하여 용사(勇士)들을 모아 매일 밤 순행(巡行)하면서 포악한 짓들을 금하기 위해서 설치하였고, 도적들이 여러 도(道)에서도 일어났으므로 별초를 나누어 보내 이들을 잡게 하였으며, 그 군사가 아주 많아져서 좌우로 나누었다고 한다. 여기서의 도적은 산적, 화적, 초적(草賊) 등으로 불리던 무인정권의 수탈에 저항하던 일반 민들이었다.

야별초는 고려가 개경에서 강도로 천도하기 직전인 1230년 쯤 최우가 설치한 군사조직으로 이후 야별초는 무인정권의 핵심부대로 활동하였다[이보다 앞선 신종 5년 동경야별초(東京夜別抄)라는 용례가 보인다. 따라서 고려에서 야별초가 처음 설치한 시점에 대해서는 앞으로 더 검토가 필요하다.]. 강화 천도 직후인 1232년 개경에서 이통의 난이 일어났을 때 그 진압부대로 처음 기록에 보이는 야별초는 1270년 삼별초 봉기 때 장군 배중손과 함께 난의 주모자로 등장하는 야별초지유(夜別抄指諭) 노영희(盧永僖) 이후 기록에서 보이지 않는다. 이것은 야별초가 강도 시기 주로 활동하였다는 것을 말한다. 그동안 야별초는 1232년 이통의 난 때와 같이 반란 세력을 진압하기 위해 파견되거나[1254년 8월에는 경상도와 전라도에서 각각 夜別抄 80인을 보내어 京城을 지켰다는 기록도 있다.], 1235년 08월에는 최우의 도방(都房)이며 야별초 도령(都領)인 이유정(李裕貞)이 병사 160 명을 거느리고 몽골군을 막기 위해 출정하기도 하였지만 야별초는 주로 최우 정권 이후 무인집정자들의 권력 쟁탈 때 동원되었다. 1250년 3월 최우가 죽은 후 최항이 그 권력을 이어 받을 때, 1251년 최항이 계모 대씨(大氏)의 아들 오승적(吳承績)을 제거할 때, 1258년 3월 유경(柳璥)과 김인준(金仁俊; 김준과 같은 사람)이 최의(崔竩)를 죽일 때, 1268년 임연(林衍)이 김준을 죽일 때 야별초의 힘에 의지하였다. 앞에서 인용한 『고려사』의 삼별초 혁파 기록에는 김준이 최의를 죽이고, 임연이 김준을 죽이고, 송송례가 임유무를 죽일 때 모두 그들(삼별초)의 힘을 빌렸다고 하였지만 그때 동원된 군사는 삼별초 전체가 아니라 대부분 그 부분인 야별초였다. 또 1255년쯤 설치된 것으로 알려진 신의군의 용례도 1257년 4월 최의가 권력을 이어받을 때와 1258년 유경과 김준이 최의를 제거할 때를 전후하여 야별초와 함께 확인된다.앞에서 본 무인집정자들의 권력 쟁탈 때 야별초와 신의군이 동원될 때는 서방·도방 등 무인정권의 사병도 등장한다. 야별초와 신의군은 공병이면서도 사병의 기능을 한 셈이다. 그 대가로 이들은 녹봉도 다른 군인들보다 더 많이 받는 등 많은 특혜를 누렸다. 좌우야별초와 신의군을 삼별초로 정리한 『고려사』 편찬자들은 야별초·신의군과 삼별초를 같은 것으로 정리하였지만 강화천도시기 무인정권의 핵심 군사 기반은 삼별초라기 보다는 야별초였다.

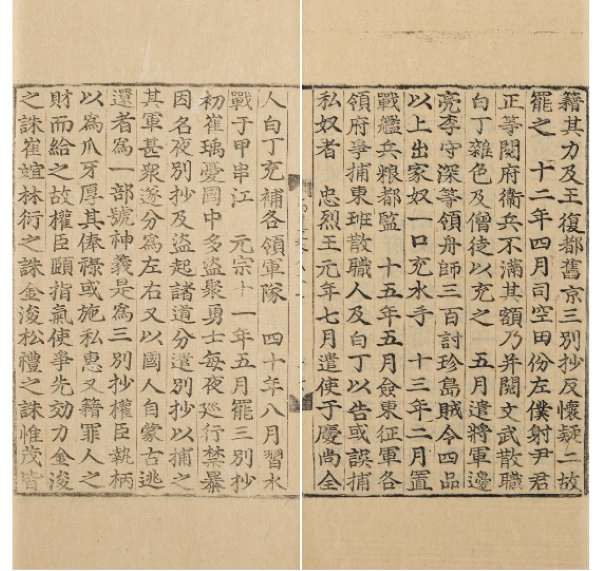

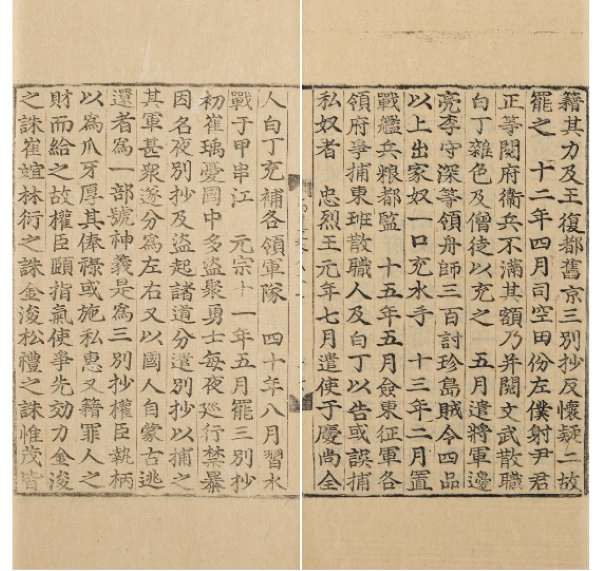

그림 1. 『고려사』 권81, 병1, 병제, 원종 11년 5월의 삼별초 혁파 기록

출처: 서울대학교 규장각한국학연구원

이어서 삼별초의 용례를 살펴보자. 1270년 5월 삼별초 혁파 이전의 삼별초의 용례는 다음 4개뿐이다. 삼별초의 첫 기록은 1258년 유경, 김인준 등이 최의를 죽일 때 삼별초를 사청(射廳)에 집합시킨 것이다. 그렇지만 이때는 삼별초라는 용례뿐 아니라 신의군 도령낭장(都領郞將) 박희실(朴希實), 야별초지유 한종궤(韓宗軌)의 용례도 함께 보인다. 즉 이때는 삼별초 전체가 아니라 신의군과 야별초 단위로 동원되었다. 다음으로 1265년 7월 삼별초가 남도 연해를 침입한 왜구를 방어한 기록과 1269년 6월 임연이 원종을 폐위할 때 삼별초와 육번도방(六番都房)을 구정(毬庭)에 소집한 기록이 있다. 또 1270년 5월 삼별초 혁파 이전의 삼별초 용례로는 송송례와 홍문계가 임유무를 제거할 때 삼별초를 동원한 기록이 있다. 이 기록들로 보면 1265년 전까지는 삼별초라는 용례보다는 야별초나 신의군 등의 용례가 더 많다.

그런데 1270년 6월 삼별초가 난을 일으킬 때 배중손과 함께 야별초지유 노영희(盧永僖)가 등장한 이후 야별초와 신의군의 용례는 보이지 않고, 삼별초의 용례만 보인다. 이 이후 삼별초는 야별초와 신의군이라는 단위부대로 구성된 존재가 아니라 그 자체가 하나의 정체성을 가진 반란 세력의 위상을 가지게 되었기 때문이라고 생각한다. 야별초와 신의군으로 구성된 삼별초는 반란 이전에는 몽골의 침입을 막는 부대인 동시에 무인정권의 권력을 뒷받침하는 군사였다면 반란 이후 삼별초는 개경 환도와 몽골 및 몽골과 강화한 고려 정부에 반대하는 반란 세력을 말한다.

2. 삼별초 항쟁의 추이와 성격

1270년 5월 마지막 무인 집정자 임유무가 제거되면서 100년 동안 유지되었던 무인정권이 무너지고 왕정이 복고되었다. 또한 원종이 전쟁 중 몽골의 요구였던 개경환도를 결정함으로써 오랫동안 이어지던 몽골과의 전쟁이 끝났다[몽골과의 전쟁 기간 중 친조(親朝)와 환도(還都)는 가장 중요한 강화 조건이었다. 1259년 최의가 제거된 후 태자 전(倎)이 화친을 청하는 표문을 가지고 몽골에 감으로써 몽골이 강화 조건으로 내건 2개의 조건 중 친조가 이루어지면서 몽골과 강화가 성립되었다. 그때 몽골은 태자 친조에 이어서 개경 환도도 추진하였지만 개경 환도는 이때 이루어지지 않았다. 그것은 최의를 이어서 무인집정이 된 김준, 임연, 임유무가 반대하였기 때문이다. 개경 환도는 몽골에 항복하였다는 의미이다.]. 이렇게 고려와 몽골과의 오랜 전쟁은 끝났고 동시에 고려는 몽골의 정치적 간섭과 경제적 수탈에 직면하게 되었다.

먼저 1270년(원종 11) 5월에 이루어진 개경 환도 과정을 살펴보자. 1270년(원종 11) 5월에 개경환도가 이루어진 것은 몽골의 압박뿐 아니라 국내의 급격한 정세변화와도 관련이 있다. 1268년 12월 김준을 죽이고 권력을 잡은 임연은 1269년 6월에 원종을 폐위하고 왕창(王淐)을 왕으로 세웠다. 그해 11월 몽골의 도움으로 왕위에 다시 오른 원종은 1270년 2월 몽골에 갔다가 몽골군과 함께 귀국하기에 앞서 나라 안의 신료(臣僚)들에게 개경으로 환도할 것을 통보함으로써 개경 환도가 사실상 결정되었다. 개경 환도를 반대한 무인집정자 임유무가 5월 14일 제거되자, 5월 23일 재추(宰樞)가 옛 서울로 수도를 옮길 것을 결정하고 정한 날짜를 게시하면서 개경 환도가 확정되었다.

삼별초 반란은 1270년 05월 29일 장군 김지저(金之氐)를 강화로 들여보내 삼별초를 혁파하면서 촉발되었다[『고려사』 배중손 열전에는 김지저가 강화도에 들어와 삼별초를 혁파하면서 그 명적(名籍)을 취하여 돌아오니 삼별초가 명적이 몽골에 알려질까 두려워 더욱 반심을 품었다고 하였다.]. 그 이틀 후인 6월 1일 장군 배중손과 야별초지유 노영희 등이 삼별초를 거느리고 반란을 일으켰다. 승화후(承化侯) 왕온(王溫)을 왕으로 세우고 관부(官府)를 설치하였으며, 대장군 유존혁(劉存奕)과 상서좌승(尙書左丞) 이신손(李信孫)을 좌우승선(左右承宣)으로 임명하였다. 6월 1일 삼별초의 반란이 공식화되었지만, 개경환도에 반발하면서 창고를 멋대로 연 5월 23일에 이미 삼별초의 반란은 시작되었다고 보아야 한다[5월 25일에 정자여를 강화로 보내 삼별초를 설득하게 하였다는 기록도 이를 뒷받침한다.].

1270년 06월 1일 강화도에서 반란 정부를 세운 삼별초는 강도에서는 오래 버티기 어렵다고 판단하고 1270년 06월 3일 1,000여 척의 배를 타고 남으로 이동을 시작하였다. 이후 삼별초에 대해서는 『고려사』에 8월 19일 삼별초가 진도에 들어가 거점으로 삼고 주군(州郡)을 침략하고 약탈하였다는 기록이 처음 보인다. 이를 토대로 삼별초가 진도에 자리 잡은 때를 8월 19일로 보기도 하였지만 최근에는 늦어도 6월 하순에는 삼별초가 진도에 들어갔을 것으로 추정하고 있다. 이후 삼별초는 진도를 중심으로 서해와 남해의 바닷길과 연해의 군현을 장악하여 몽골과 몽골에 항복한 개경 정부에 타격을 주었다. 특히 왕을 세우고 내성(용장성)과 외성(용장산성)을 갖춘 진도의 삼별초는 개경과는 다른 고려를 표방하면서 일본에 외교문서를 보내기도 하였다. 비록 1271년 05월 15일 진도의 삼별초는 여몽연합군에 패할 때 왕온과 배중손 등 핵심 지휘부는 사라졌지만 제주도에 들어가 항쟁을 이어 갔다. 제주의 삼별초는 1273년 4월 28일 고려와 몽골의 연합군에 패할 때까지 2년 가까이 제주도를 중심으로 활동하였다. 그동안 삼별초는 진도와 제주도를 중심으로 남해도‧거제도와 마산‧김해‧동래 등 남해안 일대를 장악하였을 뿐 아니라 내륙 깊숙이 나주와 전주, 심지어는 개경 근처까지 진출하여 위력을 떨쳤다. 삼별초가 전라도와 경상도의 조세를 실은 조운선을 빼앗아서 개경 정부는 재정운영을 정상적으로 하기 어려울 정도였고[『고려사』에는 1273년 2월 17일에는 내장택의 창고가 비어서 왕이 식사 한끼를 굶었다는 기록도 있다.], 몽골은 계획대로 일본 정벌을 단행할 수 없었다[진도와 제주도에서의 삼별초 활동은 회를 나누어 정리할 예정이다.].

삼별초가 짧은 기간에 남해와 서해의 바다길 연안의 군현을 장악하고 3년이라는 긴 시간 동안 무슨 힘으로 막강한 고려와 몽골의 연합군과 싸울 수 있었을까? 강도에서 진도로 내려온 삼별초의 병력 때문만은 아니었다. 몽골의 침략과 그에 항복한 개경의 고려 정부에 반대하는 지방민들이 삼별초 정부에 호응하면서 삼별초 정부는 몽골과 개경의 고려정부와 계속 항쟁할 수 있었다.

진도의 삼별초 정부는 봉기 초기부터 지방에서 일어난 반란세력의 호응을 받았다. 1271년 1월 밀성군(密城郡)에서 방보(方甫) 등이 반란을 일으켜 진도의 삼별초에게 힘을 합치려고 하였고, 또 거의 같은 시기에 개경에서 관노비 숭겸(崇謙) 등이 반란을 일으켜 몽골에서 파견한 다루가치와 관리들을 죽이고 진도로 도망하여 삼별초에 가세하려고 한 일이 있었다. 1271년 02에는 착량(窄梁)을 방어하던 몽골 병사들이 대부도(大部島)에 들어가 민들을 침탈하자 대부도 사람들은 개경 관노비들의 봉기 소식을 듣고 반란을 일으켰다.

왜 삼별초는 초기부터 지방에서 일어난 반란세력들의 호응을 받았을까? 몽골과 오랫동안 전쟁할 때 일반 백성들은 몽골군의 침략과 강도 정부의 수탈로 힘겹게 살았다. 전쟁이 길어지면서 강도 정부의 수탈이 점점 커지자 강도 정부에서 사신이 오는 것보다 몽골군이 오는 것을 반겼다는 말이 있을 정도였다. 지방의 백성들은 몽골의 군대뿐 아니라 무인정권의 수탈에도 고통을 받고 있었다. 그런데 그 무인정권의 핵심 기반이었던 삼별초의 반란에 지방 군현의 사람들이 지지를 보낸 것은 침략세력인 몽골에 항복한 고려정부의 수탈이 더 커질 것을 우려한 것은 아닐까? 실제 몽골은 바로 일본 일본 원정 준비를 하면서 그 비용을 고려에 전담시켰다. 개경 환도 이후 몽골과 고려정부의 2중 수탈이 가중되는 가운데 지방의 군현 사람들은 삼별초가 세운 새로운 정부에 한 가닥 희망을 가졌던 것은 아닐까? 물론 서남해의 군현들이 모두 자발적으로 삼별초의 세력에 들어온 것은 아니었다[1270년 삼별초는 전라도의 중심 도시인 나주를 공격했다가 실패하였고, 11월에는 제주를 공격하여 제주도를 삼별초의 세력으로 만들었으며, 1271년 2월에는 장흥부(長興府)의 조양현(兆陽縣), 3월에는 합포와 동래군, 4월에는 김주(金州)를 공격하였다.].

그러면 삼별초 항쟁을 어떻게 평가할 것인가? 오랫동안 왕조에 대한 반역으로 평가되던 삼별초의 항쟁은 일제강점기에 들어와서 몽골이라는 외세에 저항한 민족 항전으로 평가되기 시작하였고 이러한 평가는 지금도 삼별초에 대한 평가의 기본 토대이다. 특히 1970년 이후 강화천도를 훌륭한 대몽 항전으로 평가하면서 삼별초 항쟁은 무인정권의 항몽정신을 잇는 활동으로 평가하게 되었다. 이후 강화천도를 국가를 지키기 위해서가 아니라 최씨정권의 정권유지의 수단으로 평가하게 되면서 무인정권의 핵심군사력이었던 삼별초 항쟁에 대한 평가도 달라지게 되었다. 특히 삼별초 항쟁의 주력이 강도에서 내려온 군인뿐 아니라 남도 군현에서 합류한 일반 민이었다는 점을 강조하면서 삼별초에 대한 평가는 무인정권의 대몽항쟁의 연장이라는 점에서 ‘민족적’이라는 단선적인 평가에서 12세기 말 민란의 전통과 대몽항쟁의 전통을 계승한 백성들의 항쟁이었다는 새로운 평가가 나왔다. 이런 평가에 따르면 고려와 몽골 연합군에 의한 제주도 함락은 삼별초뿐 아니라 각지에서 일어난 민들의 항쟁도 진압된 것이다. 이것은 곧 몽골에 저항하는 세력이 사라졌다는 의미일 뿐 아니라 나아가서는 12세기부터 이어져 내려온 민들의 항쟁이 외세에 의해 좌절되었다는 것을 뜻한다.

그림 2. 전왕온의 묘, 잔라남도 진도군 의신면. 전라남도 기념물.

삼별초가 왕으로 추대한 왕온의 무덤으로 전해지는 곳이다.

출처: 박종진 촬영(2010년 7월 사진)

삼별초는 1270년 강도에서 반란을 일으켰다. 먼저 삼별초가 반란을 일으킨 후 강화도를 떠날 때까지의 행적을 추적해보자. 1270년 6월의 삼별초 봉기에 대한 기록을 종합하여 지명이 나오는 부분을 다시 정리하면 다음과 같다.

① 6월 1일에 장군 배중손과 야별초지유 노영희 등이 난을 일으키면서 “오랑캐 병사가 크게 이르러 인민을 살육하니, 나라를 도우려는 사람은 모두 구정(毬庭)에 모이라.”라고 하였다.

② 배중손과 노영희는 삼별초를 거느리고 시전 행량[市廊]에 모여 승화후 왕온을 위협하여 왕으로 삼고, 관부를 설치하였다.

③ 6월 3일 적(삼별초)은 선박을 모아 남쪽으로 내려갔다. 구포(仇浦)로부터 항파강(缸破江)까지 서로 맞닿은 배가 1,000여 척이나 되었다.

④ 전 중서사인 이숙진(李淑眞)과 낭장 윤길보(尹吉甫)가 노예를 모아 구포에서 남은 적을 뒤쫓아 쳐서 5인을 베고 부락산(浮落山)에 이르러 바닷가에서 무력을 시위하니, 적들이 도망쳤다.

위 기록을 종합하여 지명이 나오는 부분을 중심으로 다시 정리하면 다음과 같다. 1270년 6월 1일에 배중손과 노영희가 강도 구정에서 봉기하였고, 시전 행랑에서 승화후 왕온을 왕으로 삼고, 관부를 설치하였으며, 6월 3일에 구포에서 항파강 근처에서 1,000여 척의 배로 남쪽으로 내려갔다. 삼별초가 봉기한 구정과 새로운 국가를 선포한 시전 행랑은 강도의 중심지였다. 당시 강도의 도시 구조를 알 수는 없지만 개경의 도시 구조를 토대로 유추하면 삼별초가 봉기하고 새로운 국가를 선포한 구정과 시전 행랑은 지금 강화읍 관청리 일대였을 것은 분명하다.

다음으로 삼별초가 천여 척의 배를 타고 남쪽으로 출발한 구포와 항파강은 어디였을까? 지금까지의 연구성과에 따르면 구포는 지금 강화군 내가면 구하리이고, 항파강은 내가면과 석모도(삼산면) 사이의 좁은 해협이다[또 ④ 기록에 보이는 부락산은 지금 구하리 북쪽의 별립산으로 추정하고 있다. 현재 구하리 북쪽에서 별립산 남쪽까지는 넓은 논이 펼쳐져 있는데, 이곳은 나중에 간척을 한 곳으로 삼별초가 남하할 때에는 바다였다.]. 따라서 당시 삼별초 세력은 지금 강화읍 관청리 일대에서 서쪽으로 이동하여 강화도 서쪽 바다에서 배를 타고 남쪽으로 이동한 것이 된다. 그리고 강도에서 구포까지 이동은 고려산과 혈구산 사이의 고갯길인 고비고개를 이용하였을 것으로 추정된다. 정리하면 6월 1일 강도 중심인 구정에서 봉기한 삼별초는 강도의 시전 행랑에서 새로운 국가를 세우고 6월 3일 고비고개를 넘어 강화도 서쪽의 해협인 구포와 항파강, 지금 구하리에서 외포항 근처에 이르는 강화도와 석모도 사이의 해협에서 천여 척의 배를 타고 남쪽으로 이동하여 진도에 들어갔다[한편 삼별초의 출발 지점에 대해서는 다른 의견도 있다. 즉 삼별초는 강도에서 가까운 동쪽 갑곶강에서 출발하였을 것으로 보는 의견이 있다. 그 안에는 갑곶강에서 출발하여 북쪽의 조강을 지나 강화도 서쪽을 통하여 남으로 내려갔다는 견해와 갑곶강에서 바로 남쪽의 염해를 따라 남하했다는 의견이 있다.].

그림 3. 구하리(구포)에서 본 별립산

구하리 일대는 김상기와 윤용혁이 삼별초의 남하지점으로 보는 곳이다. 구하리에서 별립산까지 펼쳐진 평야는 고려 때는 바다였다.

출처: 박종진 촬영(2025년 9월 사진)

그림 4. 마니산에서 본 진강산과 강화도 서쪽 바다

삼별초는 강화도 서쪽 바다를 통해서 배를 타고 남쪽으로 내려갔다.

출처: 박종진 촬영(2025년 10월 사진)

박종진, 2022 『고려왕조의 수도 개경』, 눌와

신안식, 2002 『고려 무인정권과 지방사회』, 경인문화사

윤용혁, 2000 『고려 삼별초의 대몽항쟁』, 일지사

윤용혁, 2016 『무인정권·몽골, 그리고 바다로의 역사, 삼별초』, 혜안

이익주, 1997 「삼별초는 무엇을 위해 싸웠나」 『고려시대 사람들은 어떻게 살았을까』 2, 청년사(2022, 현북스)

|