웹진 '역사랑' 2025년 10월(통권 68호)

[기획연재]

공무수행 역사학의 활용과 지역사 연구 ⑧:

공공기관의 역사 정리하기 - 인천우체국의 사례

박범(중세2분과)

뜬금없이 온 문자

2023년 6월 어느날, 대학원 석사과정을 같이 고생하고 인천문화재단에서 근무하고 있던 후배에서 문자가 왔다. “우정사 써 주셔야 할 것 같아요”. “원고지 200매 정도로”. 인천에 근무를 하고 있으니 우정사라고 하면 인천우정사를 말하는 것인가 문득 생각이 떠올랐다. 그 때 내가 받은 주제는 “근대 우정사와 인천우체국”이었다. 당시까지만 해도 이 주제를 쓰는 이유가 인천우체국 기록화 사업인지도, 심지어 현재 남아 있는 인천우체국이 문화유산인지도 몰랐다.

12월에 책자가 나와야 한다고 했으므로 적어도 6개월 안에는 원고가 마무리되어야 했다. 그 동안 근대사로 운산금광의 역사(나중에 기획연재할 내용이다)와 근대초기 한국축구사(이전 7화에서 썼다)를 막 끝내던 참이었으므로 이와 같이 쓰면 되지 않을까 하는 막연한 생각 뿐이었다. 나 또한 우체국의 역사를 알 리 없었다. 인천의 지역사이니 중요한 주제일 수 있는 것이라고 생각했고, 원고를 쓰겠다고 했다. 더더군다나 친한 후배의 부탁이니 거절할 생각도 하지 못했다.

7월 첫주 월요일에 인천문화재단에서 집필자들이 모여서 논의를 하고, 인천우체국을 답사하기로 했다. 방학이긴 했으나 방학이 아니었다. 그 주 화요일은 대학원 입시면접, 수요일은 금산에서 학술대회 토론, 목요일은 세종에서 고문서 자문, 토요일에는 보은 속리산에서 법주사 모니터링이 예정되어 있었다. 물론 인천에 가는 길이 가장 멀었으니, 방학이어도 연구실에 앉아 있을 시간이 없었다.

인천문화재단 회의실에 도착해 보니 원고 집필자는 나를 제외하고 세 분이 모두 인천의 지역사를 하시는 분들이었다. 두 분은 건축사를, 한 분은 시인이셨다. 총론에서는 개항장 인천의 도시 건설 과정에서 인천우체국의 우체 업무를, 건축사에서는 인천우체국의 건축적 특징과 개항장 도시의 변화상을, 문학에서는 기억 속의 인천우체국에 대해서 서술하기로 하셨다. 그리고 나는 ‘근대전환기 우체국의 역사와 인천우체국의 변화과정’을 정리하기로 하고 논의를 마쳤다.

인천우체국에 들어가 보니 매우 웅장했다. 지역 우체국 건물인데 이렇게 큰 줄 몰랐다. 내가 지금까지 들어가본 식민지시기 근대 건축물 중에 가장 컸다. 얼마전까지도 인천우체국으로 사용했다고 하니 더더욱 신기했다. 1층과 2층을 둘러보고 옥상까지 답사했다. 지금도 여전히 식민지시기의 모습이 곳곳에 남아 있었다. 본래는 우정사업본부에서 소유하고 있던 건물인데, 그걸 인천시에 넘겼고, 인천시에서는 이 건물을 어떻게 활용할 것인가를 두고서 그 사업 타당성을 확인하기 위한 문헌 작업이었다. 이 건물은 나중에 뉴스를 보니 우정통신박물관을 개관하기로 되어 있었다. 천안에 우정사업본부에서 운영 중인 우정박물관이 있기는 하지만 규모로 보면 인천의 우정통신박물관이 더 크지 않을까 싶었다.

자료수집과 난간함

어떠한 연구과제가 주어지든 가장 먼저 하는 일은 연구 성과를 정리하는 일이었다. 생각보다 오래 걸리지 않았다. 사실상 우체국의 역사에 대해서는 연구가 별로 없었다. 몇몇 연구자들께서 근대 우체제도의 운영, 통신거점의 성격 변화, 그리고 공문체전부와 임시우체규칙에 대하여 연구하였다. 이외에는 청일전쟁과 러일전쟁기의 임시 우편과 전신에 대한 연구들이 있었다. 대부분 청국와 일본의 전쟁기 일시적인 가설이거나 혹은 개설적이고 부분적인 것을 다루었다.

오히려 체신청과 우정사업본부에서 발간한 100년사와 130년사가 도움이 되었다. 『한국우정100년사』, 『한국우정130년사』, 『한국전기통신100년사』가 매우 두껍게 발간되어 있었다. 공공기관의 경우에는 보통 ~~년사가 많은 도움이 되었는데 다행이 발간되어 있었다. 이들 책을 통해서 어떠한 자료를 확보해야 하는지, 기본적인 제도의 흐름은 무엇이었는가를 확인할 수 있었다. 그러나 인천우체국에 대해서는 실제 자료를 확보하고 확인할 필요가 있었다.

서울대 규장각한국학연구원에 들어가 쓸만한 자료가 있는지 검색해 보았다. 문제는 무슨 단어로 검색하는가에 있었다. 우편? 우체? 체신? 우전? 통신? 당시에 사용된 용어를 보면 제도의 변화가 매우 단시간에 여러번 이루어지다 보니 그때그때마다 용어가 달라진다는 것을 알게 되었다. 결국 우체국을 의미하는 모든 단어를 검색할 수 밖에 없었다. 규장각 뿐만 아니라, 국회도서관과 국립중앙도서관, 이뮤지엄, 장서각 등등 검색할 수 있는 웬만한 사이트는 다 검색을 해 보았다. 그런데 내가 기대했던 것과는 다르게 생각보다 자료가 많이 없었다.

인천우체국이다보니 지역사 자료에 남아 있을 수 있었다. 인천광역시에서는 역사자료관이라는 사이트를 운영하고 있었으며, 매년 자료총서와 번역총서를 발간했다. 조선시대 혹은 식민지 시기에 간행된 인천지역 관련 자료를 책으로 내고 웹사이트에 pdf로 올리고 있었다. 인천우체국은 근대 이후의 역사이기 때문에 근대 자료에서 나올 것이라 생각했다. 그러다 보니 눈에 띈 자료가 바로 1933년 『인천부사』였다. 나는 이 책에서부터 작업을 시작하기로 했다.

공공기관 역사 연구의 문제와 관점

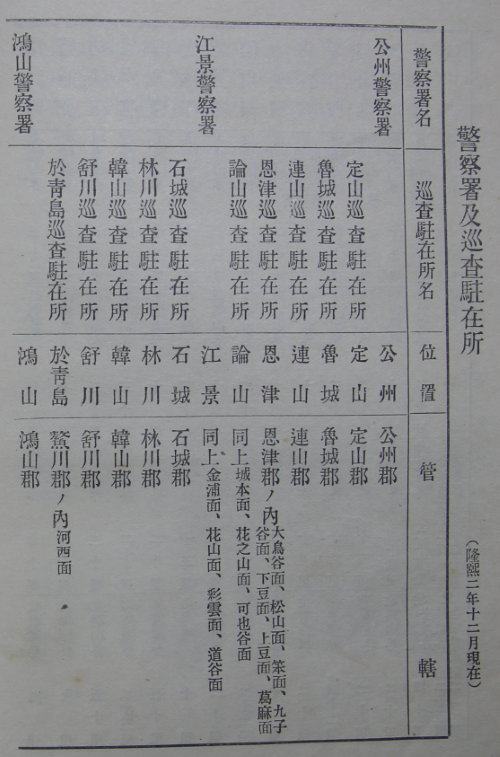

나는 개인적으로 논산 연구를 시작하면서 공공기관의 역사에 관심을 가지고 있었다. 1908년에 간행된 『충청남도도세일반』에 보면 공공기관의 관할 구역이 확인된다. 그 중에서 충남 지역의 경찰서는 공주경찰서, 강경경찰서, 홍산경찰서, 홍주경찰서, 대전경찰서로 크게 5개 구역으로 나누어져 있었다. 특이하게 봤던 것이 바로 강경경찰서였다. 읍치 소재지가 아님에도 불구하고 강경에 경찰서가 있었다. 그리고 관할 구역으로는 순사주재소로 석성, 임천, 한산, 서천, 어청도였다. 지역에 있으면 쉽게 알 수 있듯이 금강 연안을 따라 하구까지 내려가는 지역이고 심지어 서천 앞바다의 어청도까지 강경경찰서의 관할 구역이었다. 당시에는 금강 수로가 발달되어 있기 때문에 나타나는 현상이었다. 사실 강경에서 어청도까지는 매우 먼 곳인데 당시에는 수운으로 연결되어 있었다.

그런데 강경경찰서의 후신이 바로 논산경찰서인데, 여전히 지금도 강경에 있다. 경찰서가 강경에 설치된 이래 한번도 이전한 적이 없었다. 지금 논산경찰서 홈페이지를 들어가 보면 연혁에 ‘1945년 국립경찰로 창설하여, 현 위치에 강경경찰서로 명칭하여 출범’했다고 되어 있다. 물론 그럴리 없다. 식민지 시기의 역사를 모두 지워버린 것이다. 이 때부터 공공기관의 역사에 관심을 가지게 되었다.

그림 1. 『충청남도도세일반』 속 1908년 강경경찰서 관할 구역(좌)과 지금 논산경찰서 연혁(우)

출처: 고려대학교 도서관(좌), 논산경찰서 홈페이지(우)

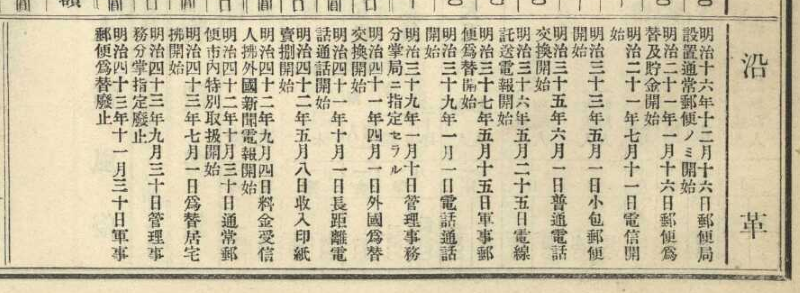

인천우체국은 어떠할까. 국립중앙도서관을 검색해 보면 조선총독부 체신국에서 발행한 『우편국소요람』이라는 자료가 있다. 이 자료는 식민지 시절 지역에 산재한 각 우체국의 현황을 매우 자세하게 소개하고 있는 책이다. 위치, 세입세출, 우편, 전신, 직원, 체송, 전화, 집배, 고용인원, 연혁 등등을 정리하고 주변 지역의 인구, 시장, 운송, 인정풍속 등의 지역 정보도 담고 있는 책이다. 우체국 운영과 관련된 거의 모든 정보가 들어 있는 책이다. 현재 국립중앙도서관에는 1910년, 1912년, 1917년 자료가 소장되어 있다. 여기서 내가 주목한 것은 바로 연혁이었다.

그림 2. 조선총독부 체신국, 1910『우편국소요람』에 보이는 인천우체국 연혁

출처: 국립중앙도서관

위의 내용을 다시 정리하면 아래와 같다.

1883년 12월 16일, 우편국(郵便局)을 설치하고 통상우편(通常郵便) 개시

1888년 1월 16일, 우편위체(郵便爲替)와 저금(貯金) 개시

1888년 7월 11일, 전신(電信) 개시

1900년 5월 1일, 소포우편(小包郵便) 개시

1902년 6월 1일, 보통전화(普通電話) 교환(交換) 개시

1903년 5월 25일, 전선탁송전보(電線託送電報) 개시

1904년 5월 15일, 군사우편위체(軍事郵便爲替) 개시

1906년 1월 1일, 전화통화(電話通話) 개시

1906년 1월 10일, 관리사무분장국(管理事務分掌局)으로 지정

1908년 4월 1일, 외국위체(外國爲替) 교환(交換) 개시

1908년 10월 1일, 장거리전화통화(長距離電話通話) 개시

1909년 5월 8일, 수입인지(收入印紙) 매팔(賣捌) 개시

1909년 9월 4일, 요금수신인불(料金受信人拂) 외국신문전보(外國新聞電報) 개시

1909년 10월 30일, 통상우편시내특별취급(通常郵便市內特別取扱) 개시

1910년 7월 1일, 위체거택불(爲替居宅拂) 개시

1910년 9월 30일, 관리사무분장(管理事務分掌) 지정 폐지

1910년 11월 30일, 군사우편위체(軍事郵便爲替) 폐지

내가 파악하고 있던 인천우체국의 역사와 뭔가 다른 점이 있다. 어떻게 1883년에 인천우체국이 시작되었다는 거지? 우정총국이 경성에 만들어진 것은 1884년이지만 갑신정변으로 운영도 해 보지 못하고 폐지되었고, 다시 설치할 움직임은 1893년에 시작되며 실질적으로 인천에 우편사와 전보사 설치된 것은 1895년 6월이었다. 이러한 내용은 하나도 찾아볼 수가 없다. 나중에 알고보니 위 연혁은 제물포에 설치된 일본영사관 내에서 운영한 우편국을 가리키는 것으로 그것을 인천우체국의 시작점으로 본 것이다. 그리고 대한제국 시기에 설치된 인천우편국에 대해서는 한마디도 언급하지 않았다. 대한제국의 인천우편국의 역사를 조선총독부에서는 하나도 인정하지 않았고, 인천우체국은 오로지 일본영사관 내 우편국에서 시작했다고 판단한 것이다.

그러면 대한제국의 인천우편국의 역사는 어디에서 찾아야 할 것인가. 그것은 1933년에 간행된 『인천부사』에 매우 단편적으로 소개되어 있다. 내용은 아래와 같다.

“조선정부에 우편총사 및 전보총사가 있어, 1895년 6월, 인천에 1등우편사 및 전보사가 개설되고, 1905년 5월까지 계속되었는데, 같은 해에 양국 통신조약체결의 결과 일본정부의 소관이 되어버려 합병 통일되었다. 현재 내리 113번지에 있었다. 검은 벽돌 2층 건물이었는데 건물은 인천우편국 소유로서 현재도 같은 곳에 남아 있다. 1898년 조사에 관계된 직원의 이름은 다음과 같다”

위 내용을 보면 대한제국이 운영한 인천우체국은 1895년 6월에 개설되었으며 구체적인 위치까지 확인된다. 그리고 『인천부사』는 인천우체국의 역사를 정리하면서 일본영사관 우체국을 중심으로 두고 대한제국 인천우체국에 대해서는 딱 한 줄 기록하였다.

“1905년 5월 20일, 인천우편사, 인천전보사, 인천읍 임시우편사, 부평, 강화, 교동의 각 우편사의 인계를 마치다.”

익히 잘 아는 내용이지만, 을사조약을 맺기 이전에 대한제국은 전신권을 상실했다. 1904년 2월 한일의정서의 최종 결과로 1905년 4월 한일통신기관협정에 따른 조치였다. 외교권보다 먼저 상실한 주권으로 통신권이 얼마나 중요한 통치 수단이었는가를 알 수 있다. 인천우체사, 인천전보사와 그 관할 구역 내의 우편사는 모두 일본영사관 인천우편국으로 흡수되었다. 이러한 조치는 대한제국의 모든 우편사와 전보사에 적용되었다. 우체국의 역사는 이러한 내용적 배경 아래에서 진행될 필요가 있었다. 그러면 1905년 이전에는 대한제국의 인천우체사와 일본영사관의 일본우편국을 모두 찾아야 한다는 것을 확인했다. 그러면 대한제국 인천우체사의 자료는 어디에서 볼 수 있을까.

대한제국 시기 인천우체사와 인천전보사

도대체 인천우체사와 관련된 자료는 어디에 있을까. 규장각에는 통신원에서 펴는 자료들이 몇건 남아 있다. 통신원은 1900년 3월부터 설치된 정부 기관으로 우체, 전신, 전화, 전기 등을 관리하는 관청이었다. 농상공부 시절 그 산하에 있던 통신국을 폐지하고 통신원으로 확대 개편 운영된 기관이었다. 이후에는 사실상 독립관청으로서 기능을 하였다.

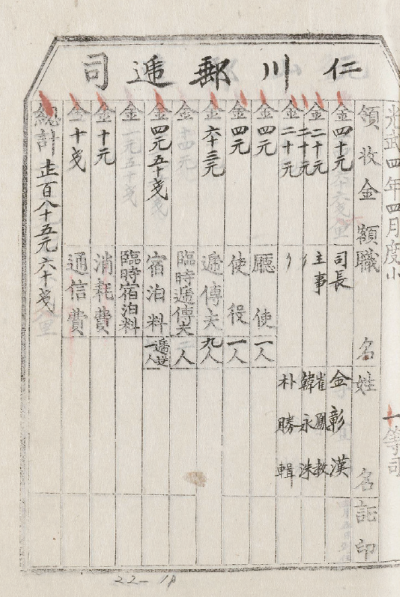

규장각 자료 중에서 인천우체사 자료를 볼 수 있는 자료는 『통신원왕복문』이라는 자료로 지방의 각 우체사에서 통신원에 상신한 보고를 엮어서 묶은 책이다. 이 책에 보면 인천우체사의 상황이 매달 기재되어 있다. 내용은 아래와 같다.

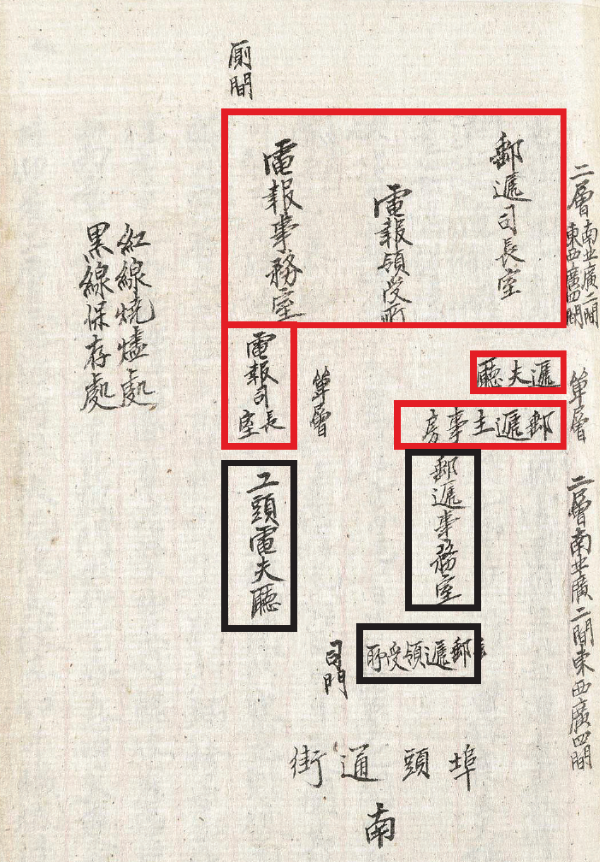

그림 3. 『통신원왕복문』의 인천우체사와 인천전신사의 보고 내용

출처: 서울대학교 규장각한국학연구원

위 자료에서 왼쪽은 인천우체사, 오른쪽은 인천전보사 보고서이다. 해당 내용에는 각 기관의 인적 구성원과 월급 내용이 기재되어 있다. 우체사에는 사장, 주사, 청사, 사역 그리고 우리가 집배원이라고 알고 있는 체전부가 소속되어 있다. 전보사에는 사장, 주사, 청사, 고방직, 그리고 공두(工頭)라고 불리는 통신기사가 있었다. 물론 전전부(電傳夫)는 전보를 전달하는 집배원과 같은 역할이었다. 이들의 직책과 이름이 확인되어서 구성원을 복원하는데에는 어렵지 않았다.

이때 특이했던 것은 우체사와 더불어 전보사가 함께 존재했다는 것이다. 당시 대한제국은 우편 업무와 전신 업무를 분리하여 운영하고 있었다. 식민지시기에는 두 업무를 모두 우편국에서 수행하고 있었으나 대한제국은 그러하지 않았다. 그런데 『통신원왕복문』에는 결국 두 기관이 한 건물을 사용하고 있었다는 사실을 알려주는 도면이 실려 있다.

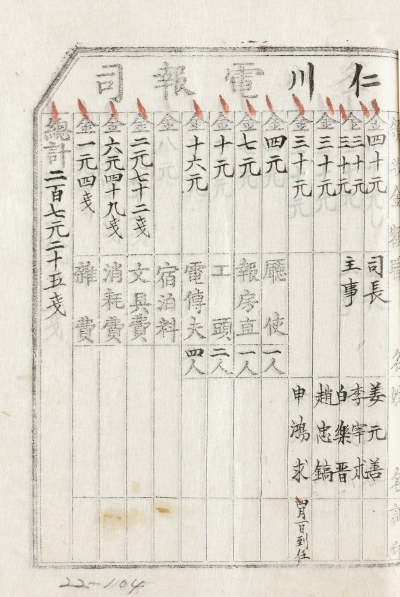

그림 4. 『통신원왕복문』속 1905년 1월 당시 인천우체전보사의 도면

출처: 서울대학교 규장각한국학연구원

통신원기사 김철영의 보고에 따르면 화재는 1905년 1월 28일 정오에 발생하였다. 그는 직시 인천우체사에 파견되어 화재의 원인을 조사했던 것이다. 그 결과를 통신원총판 민상호가 탁지부대신 민영기에게 보낸 문서를 보면 아래와 같다.

“1905년 1월 28일, 인천 우전(郵電) 양사 보고에 의거한 즉, 지난 밤 우연하게 전보사에 불씨가 일어나서 우체사로 옮겼다. 이에 본원 기사 김철영을 파견하여 실화 원인과 피화 형지를 상세하게 조사하고 겸하여 인천감리에게 신칙하였다. 실화 이유는 우연이나, 가집(可執)의 증거가 없고 양사(兩司)의 공화(公貨)와 각종 전료(電料)와 각종 우표와 각 물품이 화재로 불에 탄 성책은 파견원의 조사와 인천 감리의 보고가 서로 다음이 없으니 국가 재정이 어려울 때에 공해(公廨)가 전소된 것과 각종 물건의 손해가 크다. 일의 사정을 생각하면 걱정스럽다. 청사와 비품 수선 비용은 마땅히 명세서에 밝혔다. 해당 화재 형지 도형 1본과 각 물품 손해 성책을 우선 보고합니다.”

당시의 화재의 규모는 매우 컸던 것으로 보인다. 김철영이 조사하여 보고한 입소질 조사기(入燒秩 調査記)에 따르면 우체사무는 겨우 보존될 수 있었으나 우체사장실, 우체주사실, 우체체부청은 화재를 피할 수 없었다. 그러므로 김철영은 재건축이 절실하게 필요하다는 의견을 제시하였다. 전보사의 경우도 마찬가지였다. 전보전화사무실과 관원유숙소(官員留宿所)가 화재의 피해를 입었다. 해당 사무실은 역시 우체사의 경우와 같이 다시 건축할 필요가 있었다. 그리고 새로 갖추어야 할 물품은 임시사무소에 비치하도록 하였다.

당시 인천우체사와 인천전보사는 같은 건물을 사용하고 있었다. 건물은 부두통가(埠頭通街)에 위치하고 있었고 남향이었다. 건물은 4동으로 보인다. 2층 건물 2동, 단층 건물 2동이다. 2층 건물은 남쪽에 1동, 북쪽에 1동 있었다. 2층 건물은 모두 남북으로 2칸, 동서로 4칸 규모였다. 남쪽 2층 건물은 정문 동쪽에 위치하여 우체사무실(郵遞事務室)과 우체영수소(郵遞領受所)가 있었다. 북쪽 2층 건물은 우체사장실(郵遞司長室)과 전보영수소(電報領受所), 전보사무실(電報事務室)이 있었다. 북쪽 2층 건물의 북쪽 서편에 측간(廁間)이 자리하였다.

단층 건물 2동은 두 2층 건물 중간에 위치하였는데 서쪽에 있던 단층 건물은 전보사장실(電報司長室)과 공두전부청(工頭電夫廳)이 있었고, 동쪽 단층 건물에는 체부청(遞夫廳)과 우체주사방(郵遞主事房)이 있었다. 화재가 난 건물은 이 중에서 붉은 색으로 표시된 건물 이었고, 남아 있던 건물은 검은 색으로 표시된 건물이었다. 이를 통해 볼 때 인천우체사와 인천전보사는 다른 성격을 가지고 있지만 동일한 통신기관으로서 같은 건물에 위치해 있었다.

일본영사관의 일본우편국 운영

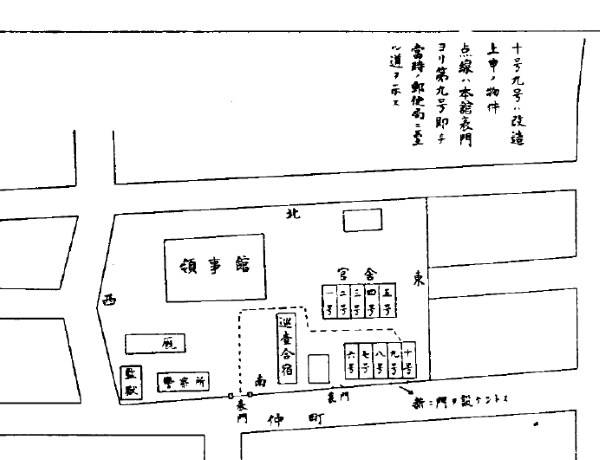

인천에는 우체국이 하나 더 있었다. 제물포에 자리한 일본영사관이 운영하는 인천우편국이었다. 일본우편국은 매우 이른 시기에 우편사무를 취급했다. 1882년 11월부터 재인천일본영사는 영사의 우편사무도 관장하면서 후에 제물포에 거주하는 일본인의 우편 업무도 도맡게 되었다. 그리고 1884년에 정식으로 일본국의 인천우편국을 개설했다. 당시 우편국은 일본영사관 내에 설치되어 있었고, 그 건물 위치는 『인천부사』에 도면으로 확인 가능하다.

그림 5. 일본영사관 내 일본우편국 위치

위 도면을 보면 일본영사관 내에서 6~9호 건물을 사용하고 있었고, 영사관 정문과는 달리 별도의 문이 설치되어 있다는 것을 알 수 있다. 이외에도 일본영사관에는 경찰서와 감옥도 함께 위치하고 있었다. 일본영사관에서 담당했던 업무가 매우 다양했다는 것을 알 수 있다. 그런데 건물 사용을 보면 인천우편국에서 많은 건물을 사용한 것으로 보아 우편 업무가 작지 않았던 것으로 보인다.

일본국의 인천우편국의 가장 큰 특징은 우편선의 항운을 독점하고 있었다는 점이다. 미쓰비시 기선회사의 정기선이 부산과 인천에 연결되어 있어서 국제우편이 가능했다. 상당수의 외국 우편이 바로 이 인천우편국을 이용하고 있었다. 심지어 경성에 사는 일본인의 우편 서비스를 제공하기 위해 인천우편국은 경성에 출장소도 운영하고 있었다. 아직 대한제국이 국제우편을 하지 못하는 사이에 일본국 인천우편국은 그 영역을 넓혀가고 있던 셈이다. 1888년에는 전신 사무, 1899년에는 외국 환전, 1900년에는 저금과 소포 업무도 개시할 정도였다.

1905년 통감부 인천우체국으로의 병합과 체신지도

대한제국 인천우체사와 일본국 인천우편국은 1905년 통감부가 감독하는 인천우체국으로 병합되었다. 말이 병합이지 사실상 인천우체사가 인천우편국으로 흡수되는 것과 마찬가지였다. 병합된 인천우체국은 일본국 인천우편국의 건물을 사용했다. 이 시기의 상황을 알 수 있는 자료로는 1909년에 간행된 『통감부통신관서직원록』과 『한국통신구획편람』에서 확인할 수 있다. 전자는 각 우편국의 직원을, 후자는 관할 구역을 알 수 있는 자료이다.

『통감부통신관서직원록』을 보면 인천우편국의 직원이 확인된다. 부서는 우편괘(郵便掛), 전신괘(傳信掛), 전화괘(電話掛), 공무괘(工務掛), 회계괘(會計掛), 서무괘(庶務掛)의 6개로 나누어져 있다. 당시 인천우편국의 주 업무가 우편, 전신, 전화라는 것을 알 수 있다. 직제와 더불어 성명이 기재되어 있는데, 당시 조선인은 우편괘 직원 20인 중 2명, 전신괘 직원 18인 중 3명 뿐이고 나머지 부서에는 조선인이 존재하지 않았다. 사실상 일본인으로 구성된 우편국 구성이라는 것을 알 수 있다.

『한국통신구획편람』에는 인천우편국의 관할 구역이 확인된다. 이 자료에는 동리별로 전화 호출 구역, 전화 배달 구역, 우편환취급구역, 우편 집배 구역으로 나누어져 있었다. 이를 통해 우편 배달 서비스가 어떻게 이루어져 있는지를 매우 상세하게 파악할 수 있다. 마치 앞에서 언급한 강경경찰서 관할 구역처럼 근대 공공기관의 서비스가 조선시대 혹은 대한제국의 행정구역과 어떻게 구별되어 운영되었는가를 볼 수 있는 자료가 된다. 후대가 되면 사실상 대부분의 공공기관 관할 구역은 행정구역과 1대1로 매칭되어 간다. 지금의 경찰서, 우체국, 법원, 소방서는 대부분 그러하다. 시군마다 1개씩 존재하고 있었다. 그러나 이 시기에는 전혀 그렇지 않았다. 모든 군에 모든 공공기관을 설치할 수 없었다. 그러므로 관할 구역은 행정구역과는 다른 방식으로 운영되었다. 1914년 부군면통폐합은 결국 공공기관 운영 관할 범위에 대한 결과로 나온 것일 수도 있다. 이제 공부하는 시작 단계이니 아직은 잘 모르겠다.

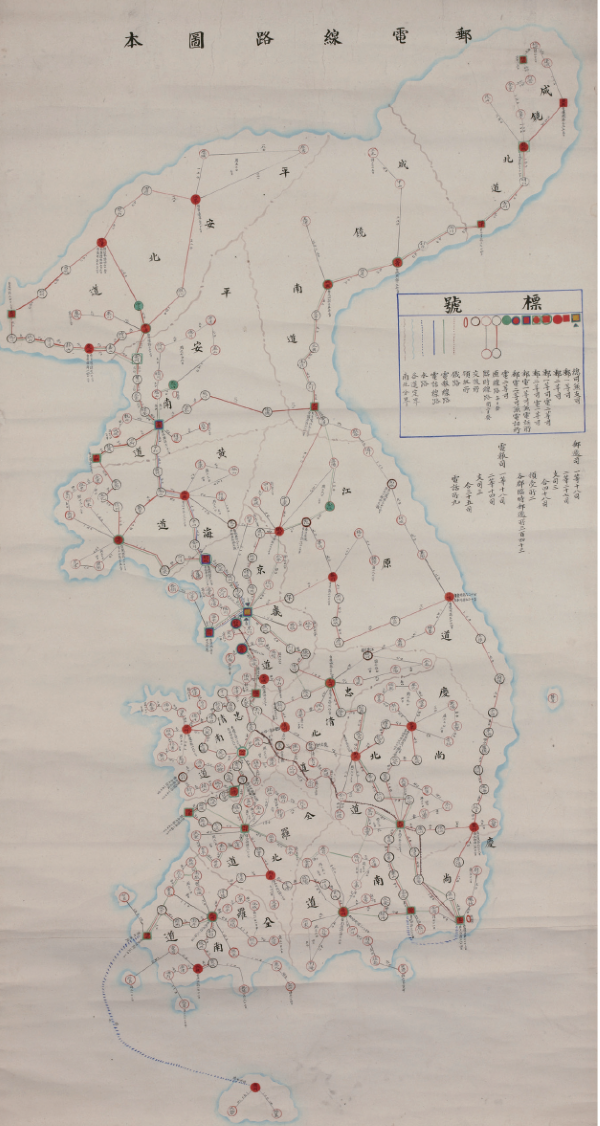

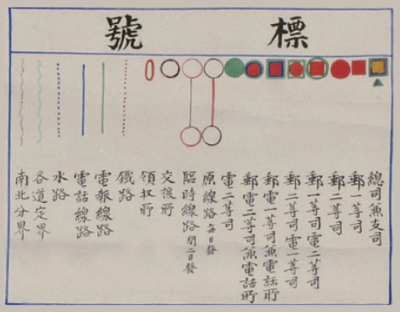

그림 6.『우전선로도본』

그러므로 우체국의 역사를 이해하기 위해서는 위와 같은 선로 지도가 중요할 수 밖에 없다. 위 지도는 대한제국 시기 우체사와 전보사를 표시한 지도이다. 우체사의 경우에는 배달 경로가 중요했으며, 전보사의 경우에는 전신의 선로가 중요했다. 우리 식민지 시기에 거의 매년 이러한 통신선로가 제작된 것은 우편과 전신 서비스를 구체적으로 확인할 수 있기 때문이다. 식민지 시기에는 이를 ‘체신지도’라는 이름으로 제작하였다. 여기에는 해당 지역까지의 거리와 배송 경로, 배달 횟수 등을 표기하였다. 현재 서울대학교 중앙도서관에는 1915년판, 1927년판, 1928년판 체신지도를 볼 수 있다. 이들 지도를 통해 자신이 사는 지역에 얼마나 빠른 우편 서비스를 받을 수 있는지, 전신은 가능한지, 전화는 가능한지를 알 수 있게 된다.

인천우체국으로 본 공공기관의 역사

문화유산으로 지정된 현재의 인천우체국은 1923년 10월에 건립된 것이다. 그러나 이 건물이 우리에게 말해주는 역사는 단지 식민지시기 건물로서의 의미만을 가지는 것은 아니다. 지금 우리가 서비스를 받고 있는 공공기관이 어떠한 역사를 가지고 있는가를 말해주기도 한다. 왜냐하면 식민지 시기 건립된 건물은 거의 남아 있지 않으며, 그 역사도 해방과 더불어 단절의 과정을 거쳤기 때문이다.

한국의 공공기관은 두 번의 단절을 거쳤다. 한번은 1910년이고 다른 한번은 1945년이다. 정부와는 다르게 소소한 공공기관은 병합과 분리의 과정을 거쳤다. 그것들을 모두 다 식민지 유산이라고 하여 치부하기에는 그 역사가 너무 오래 되었고 우리가 알아야 할 내용도 매우 많다.

인천우체국은 다른 공공기관과는 다르게 그 역사가 오래되었다. 명칭에서도 알 수 있듯이 대한제국이 만든 기관은 인천우체사, 일본국이 일본영사관에 만든 기관은 인천우편국이었다. 그리고 현재 우리는 인천우체국이라고 사용하고 있다. 조선총독부는 인천우체국의 역사를 정리하면서 대한제국 인천우체사의 역사를 인위적으로 지워버렸다. 안타깝게도 지금 인천우체국 홈페이지에는 여전히 그러한 기록을 확인할 수 없다.

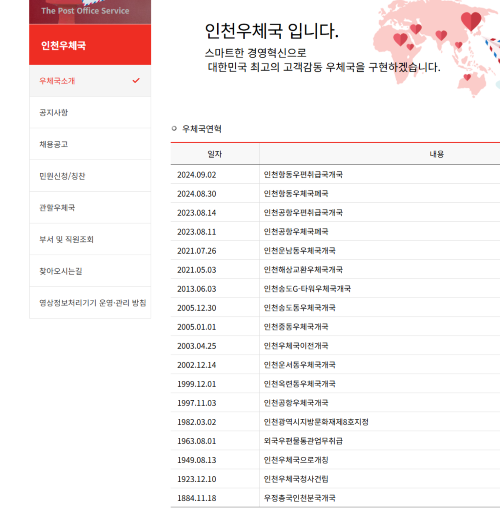

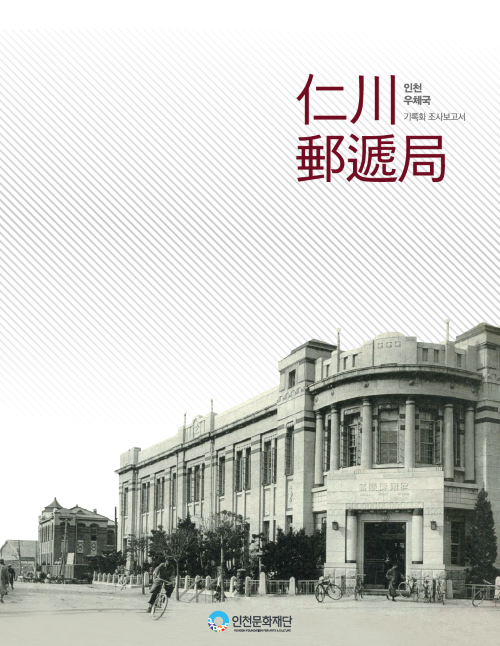

그림 7. 인천우체국 연혁 소개(좌)와 인천우체국 조사보고서(우)

출처: 인천우체국 홈페이지

지금 인천우체국 홈페이지를 보면 1884년에 우정총국이 개국된 이래 1923년 청사 건립, 1949년 인천우체국 개칭으로만 정리하고 있다. 대한제국의 인천우체사에 대해서는 전혀 언급이 없으며, 일본국 일본영사관 인천우편국에 대해서도 언급이 없다. 우리가 교과서에서 배우는 우정총국과 건물로 남아 볼 수 있는 청사 건립에 대해서만 이야기 하고 있다. 아마 대부분의 공공기관의 역사 및 연혁 서술은 이런 식일 것이다.

“인천우체국의 기록화 조사 보고서”를 제출하고 나서 나는 이듬해 인천우체국에 대한 강연을 부탁받아서 대중에게 조사 내용을 소개할 수 있었다. 많은 분들이 귀담아 들어 주셨고 질문도 많았다. 관심이 많았던 것이다. 아직 논문으로 투고하지 않았다. 학술논문으로 내기에는 아직 연구가 부족하다고 생각했다. 조만간 다시 자료를 보고 추가로 자료를 찾아서 내용을 정리하여 학술지에 투고할 예정이다. 인천우체국을 통해서 우체국의 역사가 어떠했는가를 알 수 있는 계기가 되었으면 좋겠다. 내가 할 수 있는 역할은 딱 여기까지라고 생각했다.

한국사에서 공공기관의 역사는 주된 연구 주제가 아니다. 공공기관이 이러할 진대, 지역에 산재한 지방 관련 기관들은 더더욱 말할 것도 없다. 이와는 반대로 문화유산으로 남아 있는 공공기관은 지방에 일부 남아 있다. 지자체에서는 이를 활용하려는 모습들이 다수 보인다. 지역에는 이를 매개로 하는 연구과제가 많다. 공공기관의 역사를 어떻게 정리할 것인가에 대해서도 체계적인 연구 방법론이 필요하다. 공공기관의 역사가 그렇게 단순하지 않다는 것을 확인할 필요가 있다. 역사도 연원도 깊고 우려곡절도 많았다. 대한제국이 일본국에 병합되었듯이 지방의 각 기관들도 일본의 해당 기관에 병합되는 역사를 거쳤다. 그리고 일본으로부터 1945년에 해방되었듯이 각 지방 기관 및 공공 기관들도 해방의 역사를 맞이했다. 어떻게 이를 서술할 것인가.

공공기관의 역사를 정리할 때 내가 가장 눈여겨 본 것은 한국농어촌공사였다. 관련 연구자들은 대개 다 알고 있는 사실로 그 시작은 수리조합이다. 식민지시기 수 많은 수리조합은 1962년 조선농지개발영단으로 통합되고 1970년 토지개량조합연합회가 되며, 1990년 농어촌진흥공사를 거쳐 2000년 농업기반공사가 되고 2005년 한국농촌공사에서 2008년 한국농어촌공사가 된다. 물론 그 사이에도 여러 단체들이 흡수 통합되는 과정을 거쳤다. 생각보다 매우 복잡하다. 농어촌 관련 거의 모든 기관이 통합되었으니 말이다. 그런데 그 시작은 1908년 옥구서부수리조합이다. 한국농어촌공사는 수리조합이 통합되어 만들어진 것이니 최초의 수리조합을 그 시작으로 상정한 것이다. 아마 대부분의 공공기관은 이러한 역사 서술이 가능할 것이다. 그 과정에서 경제의 영향, 정치의 영향, 지역의 영향이 그대로 반영되었다. 말그대로 공공기관의 역사는 중앙제도사와 지역사의 흐름을 반영한다고 볼 수 있다. 아직 이러한 역사서술을 기다리는 공공기관이 많이 줄서 있다. 우체국 말고도 말이다.

|