웹진기사

|

웹진기사

나의 책/논문을 말한다

[나의 논문을 말한다] 한국 근대 학제 성립 시기(1895-1910) ‘국사’ 교과서 편찬 연구_정광필 작성자 한국역사연구회 BoardLang.text_date 2025.11.04 BoardLang.text_hits 82 |

|

|

웹진 '역사랑' 2025년 10월(통권 68호)

[나의 논문을 말한다] 한국 근대 학제 성립 시기(1895-1910) ‘국사’ 교과서 편찬 연구(고려대학교 교과교육학과 역사교육전공 박사학위논문, 2025. 08.)

정광필(한국근현대사학사연구반)역사교과서라는 매체는 복합적인 성격을 갖는다. 그 서술은 기본적으로 전문 역사학의 연구 성과를 토대로 하지만, 그것이 전부는 아니다. ‘가르치기 위한 지식’을 담아야 하므로 학생 독자의 수준에 맞는 재구성 과정이 반드시 수반된다. 재구성은 곧 어떤 내용을 선별하느냐, 그리고 어떤 형식으로 조직하느냐의 문제이다. 이때, 제도화된 학교 교육의 목적은 선별·조직 기준이나 방향에 강한 규정력을 발휘한다. 그로 인해 전문 역사학의 견지에서는 그다지 만족스럽지 못한, 심지어는 역사학에서 직접적으로 다루지 않는 지나치게 정치적이고 선전적인 서술이 역사교과서에 수록되기도 한다.

그러한 역사교과서에 대한 비판은 ‘역사교과서가 어떤 매체여야 하는가?’에 관한 풍성한, 그러나 과열된 논란으로 비화되기도 하였다. 그렇게 역사교과서가 ‘당위’의 매체로 부각되자, 실상 ‘역사교과서가 어떤 매체였는가?’에 관한 역사적 접근은 연구자들로부터 이중의 소외 상태에 놓이게 되었다. 한편으로 한국근대사 연구에서 역사교과서라는 제재는 전환기의 시대상을 포착하기에 핵심적인 자료가 되기 어려웠다. 다른 한편으로 역사교육 연구에서 한 세기 이전의 역사교과서는 오늘날의 역사교육을 평가하고 미래의 역사교육을 전망하는 데 쓸모 있는 소재라고 하기 어려웠다. 한국사학계에서도 역사교육계에서도 오늘날의 역사교과서에 대한 관심은 뜨거웠지만, 지난날의 역사교과서에 대해서는 비교적 무관심했다.

그럼에도 근대전환기 역사(‘국사’)교과서에 관한 연구는 오랜 기간 사학사적 차원에서 산발적으로나마 축적되어 왔다. 1977년 영인본 총서(아세아문화사)의 출판으로 자료 접근성이 제고되자 내재적 발전론의 관점에서 근대 역사학의 성립에 관한 논의가 촉발되었고, 2000년대 들어 식민지 근대성론의 관점에서 근대 역사학의 성립에 관한 논의가 갱신되었다. 그렇게 교과서의 ‘국사’ 서술은 사학사 연구를 위한 자료로 활용될 수 있었다. 근대전환기에는 ‘국사’ 지식이 대체로 교과서 서술을 매개로 유통되었고, 그러한 시대적 조건으로 인해 역사교과서가 사서(史書)의 성격 또한 띠었기 때문이다.

그러나 이때의 ‘국사’ 교과서(이하 따옴표 생략)가 역사 서술이기만 한 것은 아니었다. 제도적 차원에서 본다면 국사 교과서는 근대적 학교 교육의 시행에 따른 산물, 즉 교육 매체였다. 역사교육을 전공하는 입장에서 주목되는 변화상은 이처럼 역사 서술이 제도화된 교육 매체를 통해 구현되기 시작했다는 사실이었다. 그렇다면 역사 서술의 근대적 전환에 대해 설명하기 위해서는 그 배경이 되는 학교 교육 제도 하 역사교과서 편찬의 실상까지도 해명할 필요가 있었다.

2. 외국 교과서 내용을 참고할 수 없었던 ‘국사(國史)’ 편찬

국사 교과서의 편찬은 갑오개혁기 신학제 도입에 의한 교과서 관찬의 일환으로 시작되었다. 제도화된 학교 교육은 교과 구분에 따라 표준화된 교육 내용을 담은 교과서를 필요로 하였지만, 조선 정부와 사회에서는 교과서를 편찬해 본 경험이 없었다. 이에 교과서 편집·번역 업무를 주관했던 학부는 주로 외국의 교과서 및 서적의 내용을 번역·중역하는 방식으로 교과서를 편찬하였다. 독본을 비롯하여 산술·지지(地誌)·외국역사 등 초창기 소학교·사범학교용 교과서는 그렇게 편찬되었다.

실제로 최초의 국어(독본)교과서인 『국민소학독본(國民小學讀本)』의 경우 내용[과(課)]의 80% 이상이 일본의 『고등소학독본(高等小學讀本)』과 동일하였다(강진호, 2013). 일본의 것을 조선의 것으로, 예컨대 ‘오국(吾國)’을 ‘대조선국(大朝鮮國)’으로, ‘동경(東京)’을 ‘한양(漢陽)’으로 바꾸되 전체적인 내용은 일본 『고등소학독본(高等小學讀本)』으로부터 옮겨온 것이었다. 또, 외국역사 교과서인 『태서신사람요(泰西新史攬要)』는 영국에서 출판된 The 19th Century : A History를 영국인 선교사 티모시 리처드[Timothy Richard, 李提摩太]가 청에서 번역 편찬한 『태서신사람요(泰西新史攬要)』의 중역(重譯)본이었다(허재영, 2015). 서구 학제 및 교과 도입에 따른 교육 내용 역시 서구에서 전래된 신학(新學)을 바탕으로 삼게 된 것이다.

그러나 단군조선에서 본조조선에 이르는 ‘국사(國史)’의 내용만큼은 당연하게도 외국 교과서 및 서적을 참고하여 구성할 수 없었다. 신학제 도입으로 소학교에 〈본국역사(本國歷史)〉 교과목이 개설되었고, 그에 충당할 교과서 편찬이 필요한 상황이었다. 이때, 국사 교과서 편찬을 위해 활용된 내용은 신학이 아닌 구학(舊學)으로서의 ‘국사(國史)’ 서술이었다. 최초의 국사 교과서였던 『조선약사(朝鮮略史)』 · 『조선역사(朝鮮歷史)』· 『조선역대사략(朝鮮歷代史略)』 서술 내용은 대부분 조선후기 홍만종(洪萬宗)의 『동국역대총목(東國歷代總目)』(1705)으로부터 발췌된 것이며, 18세기 이후 부분의 서술 내용은 『국조보감(國朝寶鑑)』 등을 통해 보충한 것이었다.

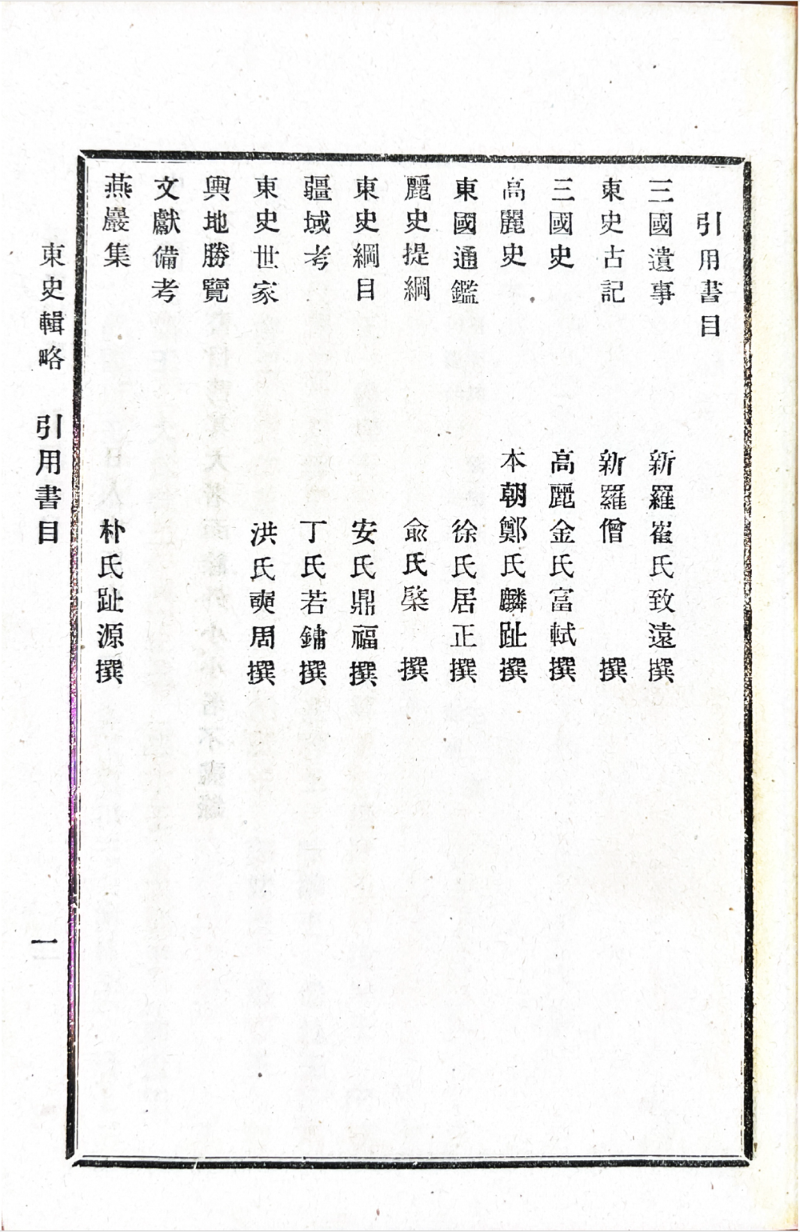

그림 1. 『동사집략』의 인용서목

출처: 고려대학교 중앙도서관

대한제국기에 들어서도 한동안 학부 편집국을 통해서만 편찬된 국사 교과서는 『삼국사기(三國史記)』 · 『고려사(高麗史)』 · 『동국통감(東國通鑑)』 · 『동사강목(東史綱目)』 등 기존 사서의 ‘국사(國史)’ 서술을 참고하여 서술 내용을 구성하게 되었다. 다만, 기존 사서의 ‘국사(國史)’ 서술은 군주권에 기반한 자주독립국의 정통 계보 확립에 활용되며 근대적 정통론에 입각한 서술로 변용되었다(도면회, 2008). 그러한 맥락에서 관찬 국사 교과서 편찬은 곧 ‘국사’ 편찬이기도 하였다. 의정부 편사국(編史局) 폐지 이후 대한제국 정부 차원의 편사 전담 기구는 부재하였고, 대학의 사학과도 존재하지 않던 상황이었다. 이러한 조건은 중등교육으로의 학제 확충과 맞물려 중등 국사 교과서 편찬이 전문적인 ‘국사(國史)’ 편찬의 성격을 띠게 되는 배경으로 작용하였다. 소학교용 『보통교과 동국역사(普通敎科 東國歷史)』를 제외하면, 중학교용 『대한역대사략(大韓歷代史略)』 · 『동사집략(東史輯略)』 · 『역사집략(歷史輯略)』 · 『대동역사(大東歷史)』는 순한문으로 편찬된, 소정의 편사 원칙에 근거한 전문적인 사서의 성격 또한 띠었다. 이와 같은 경향은 일제에 의하여 학제가 단축됨과 함께 국사 교과서 관찬이 중단될 때까지 이어졌다.

3. 기존 사서(史書) 형식을 유지할 수 없었던 ‘교과서’ 편찬

비록 ‘국사(國史)’ 편찬의 성격을 띠었다고 할지라도, 학제에 기반한 교과서 편찬의 일환이었다는 점에서 국사 교과서의 서술은 학교 교육에 적합한 방식으로 재구성되어야 할 필요도 있었다. 신학제 도입으로 한성사범학교가 설립된 단계에서부터 이미 교원 양성에 활용할 교육학 교과서가 유입된 바 있었고, 서구의 교육학 이론 및 교수법도 수용된 상황이었다. 그에 따라 여타 교과서에는 아동의 발달 단계를 고려한 국문 사용 확대, 교수·학습 단위 편성, 간소한 분량 배정 등의 교과서 편찬 원칙이 적용되고 있었다. 특히, 외국 교과서를 번역 편찬한 교과서에서 그러한 서술 형식이 두드러졌다.

그러나 사서 서술을 활용하여 역대 왕조 및 군주 정통 계보를 수립해야 했던 관찬 국사 교과서에서는 기존의 편년체(編年體) 형식이 계속 차용되었다. 서술 내용의 성격이 서술 형식을 구속하게 되자, 국사 교과서에 교과서 편찬 원칙이 충분하게 구현되기는 어려웠다. 국문 사용은 소학교 교과서에 국한되었고, 교수·학습 단위는 거의 고려되지 않았으며, 여타 교과서에 비해 방대한 분량을 담게 되었던 것이다. 그럼에도 국한문 혼용, 과(課) 편성 도입, 사략(史略) 형태의 집필 방식 지향과 같은 변화가 일부분이나마 일어난 것은 편찬 주체들이 ‘교과서’ 편찬 작업이라는 점을 적지 않게 의식하며 일반 인민 내지는 초학(初學)을 주 독자층으로 상정한 결과였다.

일제의 통감부의 설치와 학부 장악으로 인해 대한제국 사회에서는 국권회복을 위한 ‘국민교육론’이 확산되었고, 관찬이 중단된 국사 교과서는 사찬되기 시작하였다. 그에 맞물려 국사 교과서 서술 체계에도 본격적인 변화가 뒤따랐다. 하야시 다이스케(林泰輔)의 사서 『조선사(朝鮮史)』 · 『조선근세사(朝鮮近世史)』를 역술한 『중등교과 동국사략(中等敎科 東國史略)』은 중학교용으로는 처음으로 국한문을 혼용하여 편찬된 국사 교과서이자, 원서의 편(篇)-장(章)편성을 모방하며 시대구분법을 도입한 최초의 ‘국사’ 사서였다. 특히, 시대구분법은 ‘근세’의 역사를 이전 시대에 비해 발전된 것으로 보는 인식에 기반하였다는 점에서 당대사 서술을 중시하는 경향으로의 전환을 촉발하였다.

이와 같이 중등 국사 교과서에서 서술 형식 전환이 일어나자 초등 국사 교과서의 서술 형식 및 내용 체계도 변화하기 시작하였다. 한동안은 기존 관찬 국사 교과서를 요약한 『보통교과 대동역사략(普通敎科 大東歷史略)』· 『신정동국역사(新訂東國歷史)』 등의 편년체 교과서도 편찬되었다. 그러나 『중등교과 동국사략』을 새롭게 참고할 수 있게 되자 편(篇)-장(章)-절(節) 편성에 따른 『초등본국역사(初等本國歷史)』 · 『초등대한역사(初等大韓歷史)』 등이 편찬되었다. 이 단계에서는 초등 국사 교과서에도 시대구분법이 도입되거나 교수·학습 단위가 고려되는 등의 서술 형식 변화가 일어나게 되었다. 또한, 당대사 서술 비중이 대폭 확대되었고, 여타 교과서처럼 삽화가 수록되기도 하였다. 이와 더불어 『대한력ᄉᆞ』 · 『초등대한력ᄉᆞ』와 같은 순국문 국사 교과서도 편찬되기에 이르렀다.

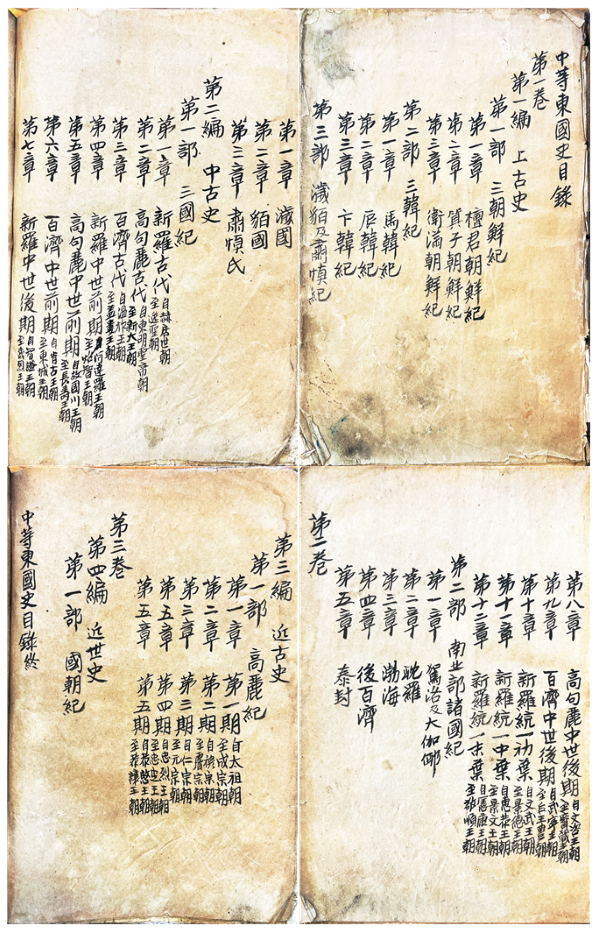

‘국민교육론’의 취지가 반영된 사찬 교과서의 확산을 경계한 일제는 병합을 앞두고 검정제도를 실시하며 교과서 통제를 강화하였다. 그에 따라 기존 국사 교과서 거의 모두를 학교에서 사용할 수 없게 되었고, 새로 편찬된 국사 교과서들이 검정을 거치게 되었다. 서술 형식에 관한 규정으로 인해 검정 국사 교과서는 더 이상 편년체 형식으로 서술될 수 없었다. 또한, ‘배일주의(排日主義)’를 고취하는 당대사 서술도 제한되었다. 이에 『초등대동역사(初等大東歷史)』 · 『초등본국약사(初等本國略史)』 · 『초등본국역사(初等本國歷史)』 · 『신찬초등역사(新撰初等歷史)』와 같은 검정 국사 교과서 편찬에서는 상고사에 비중을 둔 민족국가 계보를 수립하거나, 대일(對日) 관계와 무관한 위인 전기를 다수 수록하는 방식의 대응이 이루어졌다. 교과서 서술 형식에 맞추어 우회적으로나마 애국심을 고취할 수 있도록 하는 내용 체계로의 전환이 모색된 것이었다. 한편, 비밀리에 유통·사용된 미검정 국사 교과서도 편찬되었다. 『중등교과 대동청사(中等敎科 大東靑史)』에서는 부여족을 중심으로 한 민족의 대외항쟁사를, 『중등동국사(中等東國史)』 · 『국조사(國朝史)』에서는 군주권에 기반한 국가 주권의 역사성을 구현하는 방식으로 시대구분법에 근거한 통사 체계의 전환이 시도되었다. 그러나 결국 일제의 ‘한국병합’으로 대한제국의 국사 교과서 편찬은 중단되었다.

그림 2. 『중등동국사』 · 『국조사』 합철본 목록

출처: 고려대학교 중앙도서관

4. 근대적 ‘국사’ 지식으로의 전환: 내용-형식의 상호 규정

근대국가에서 제도화된 학교 교육은 ‘국민’ 양성을 목적으로 하는 ‘국민교육’과 더불어 일반 인민을 대상으로 삼는 ‘보통교육’ 개념을 바탕으로 설명된다. 근대 학제 하에서 역사교육 또한 ‘국민’ 양성을 목적으로 하는, 일반 인민을 대상으로 삼는 것이었으며, 역사교과서를 매개한 ‘국사’ 지식의 재구성도 그와 같은 맥락에서 이루어졌다고 볼 수 있다. 그러한 점에서 국사 교과서 편찬의 단계적 변화를 동반한 ‘국사’ 지식의 재구성에는 국가의 일주체로서 ‘국민’이 되어야 할 일반 인민들도 ‘국사’ 지식을 향유할 수 있어야 한다는 당대의 문제의식이 투영되고 있었다. 근대 학제 하 교과서 편찬을 통한 ‘국사’ 지식의 재구성 과정에서 전근대의 ‘국사(國史)’ 서술과 근대적 교과서 편찬 방식 간 상호 규정성은 다음과 같이 발현되었다. 우선 교과서 관찬 단계에서 정통론에 따른 역대 왕조 및 군주 계보 중심의 서술 내용은 국사 교과서 서술 형식이 교과서 편찬 원칙보다는 편년체를 고수하게 된 요인으로 작용하였다. 이후 국사 교과서 사찬 단계에서 일어난 국문 사용 확대, 편-장-절 편성, 시대구분법 도입, 삽화 수록과 같은 서술 형식 전환은 당대사 우위의 일국 통사 체계 확립, 역사 주체로서 민족의 대두 등 국사 교과서 서술 내용 체계의 근대적 전환을 가능케 한 토대가 되었다. 요컨대 근대 학제 성립 시기의 국사 교과서 편찬은 ‘국민보통교육’으로서 당대 역사교육의 필요에 부합하도록 ‘국사’ 지식을 형식적·내용적으로 재편해 가는 과정이었다고 할 수 있다. |

- BoardLang.text_prev_post

- [기획연재] 일제시기 철도에 투영된 근대의 욕망들 ⑩_박우현

- 2025.11.05

- BoardLang.text_next_post

- [기획연재] 냉전시대 경계인의 고군분투기, 조명훈 평전 ⑨_예대열

- 2025.11.04