그림 1. 조명훈, 『Mind』 13, 1947년 2월 16일

조명훈은 자신의 꿈을 이루기 위해 절치부심했다. 일기장 사이에 책갈피처럼 끼어 있는 성적표를 보면, 그는 인근에서 수재들이 모인다는 순천중학교에서 전교 1등을 놓치지 않았다. 특히 그는 학교 수업뿐만 아니라 독서 활동에 열정을 보였다. 순천은 1911년 일본인에 의해 근대적 의미의 도서관이 처음 만들어졌고, 1925년에는 농민들이 소작쟁의 과정에서 ‘민중도서관’을 설립하는 등 “도서관의 도시”라는 특성을 갖고 있었다. 해방 당시에도 순천에는 ‘옥천서점’, ‘대중문화사’, ‘향토문화사’, ‘보문당’, ‘삼신당’ 등 책을 구해 읽을 수 있는 곳이 많았다. 조명훈은 이곳에서 언어와 장르에 구애받지 않고 다방면의 주제에 관해 독서하면서 생각의 힘을 키워나갔다.

그렇다면 조명훈은 어떤 책을 읽었을까? 그는 언어에 소질이 있었던 만큼 한글학자 최현배(崔鉉培)가 쓴 『한글갈』(1940), 『우리말본』(1937), 『글자의 혁명』(1947) 등을 찾아 읽었다. 그는 해방 이후 출간된 『글자의 혁명』을 읽은 후 일기장에 “더욱 한글 가로쓰기의 필요를 느낀다”는 감상을 남겼다.

최현배가 주장한 가로쓰기란, ① 음절을 세로줄(縱書)이 아닌 가로줄(橫書)로 쓰는 것이요, ② 모든 글자를 낱소리(字母)로 풀어서 쓰는 것을 말한다. 즉 가로쓰기는 단지 옆으로 쓰는 것이 아니라 풀어서 쓰는 것, 쉽게 말해 ‘감’이 아니라 ‘ㄱㅏㅁ’으로 표기하는 것이다. ‘가로쓰기(풀어쓰기)’는 조선어학의 창시자인 주시경(周時經)이 제안한 것으로, 당시 남북의 많은 언어학자들이 유력시하던 한글의 최종적인 발전 형태였다.

남북의 대표적 언어학자 최현배와 김수경(金壽卿)이 가로쓰기를 주창한 이유는 훈민정음이 한자 한 글자에 대응하도록 조립되었다고 봤기 때문이었다. 즉 조선어 문자 체계가 사각형 모양이 된 것은 역사적 경위의 산물이지, 그 필연성이 언어 자체에 내재되어 있는 것은 아니라는 문제의식이었다. 그래서 최현배는 “정치적 해방을 얻어 자주적 문화를 건설”하기 위해서는 한자를 버리고 한글을 써야 하며, 한글을 쓸 때는 ‘가로쓰기’를 해야 한다고 주장하였다.

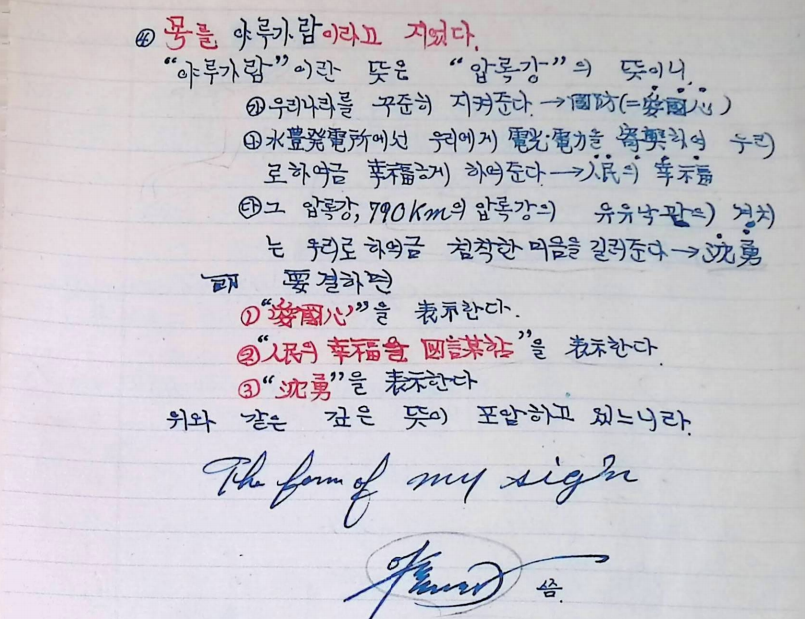

조명훈은 최현배의 주장에 공명해서인지 일기장에 중요한 단어를 쓸 때나 습작한 문학작품의 제목을 표기할 때 자주 ‘가로쓰기’를 했다. 그와 친구들은 해방 공간이 계몽과 연대의 시대였던 만큼 최현배의 책을 같이 구해 함께 읽으며 “풀어쓰기에 대하여 얘기”했다. 이러한 경향은 1946년 당시 국립도서관(현 남산도서관)에서 가장 많이 대출된 책이 『한글마춤법통일안』(조선어학회, 1946)과 『우리말본』(최현배, 1937)이었다는 점에서 전국적으로 마찬가지였다.

한글은 일제 식민 통치로 국가가 부재한 상태에서 표준화되지 못한 채 1920~1930년대를 거치며 ‘정리’되어 가고 있었다. 주시경을 위시한 한글학자들의 작업이 민족운동 차원에서 지속되었지만, 그 권위는 현실적으로 민간의 임의적인 것으로 인식될 수밖에 없었다. 그로 인해 해방 이후 한글의 사용은 당위에도 불구하고 쓰는 방법에 대한 혼란이 지속되었다. 이런 상황에서 조명훈의 최현배 읽기는 단지 언어적 감각이나 재능을 넘어선 ‘민족적’ 문제에 대한 관심의 표출이었다.

한편 조명훈은 시, 소설, 수필 등 문학작품을 즐겨 읽었다. 일기를 통해 확인할 수 있는 독서 목록은 이광수(李光洙)의 『젊은 꿈』(1914), 민태원(閔泰瑗)의 『청춘예찬』(1929), 이기영(李箕永)의 『민촌』(1927)과 『고향』(1933), 임화(林和)의 『우리 오빠와 화로』(1929), 김기진(金基鎭)의 『청년 김옥균』(1937), 이태준(李泰俊)의 『사상의 월야』(1941), 박장희(朴章熙)의 『국문학선』(1946), 박종화(朴鐘和)의 『청자부(靑磁賦)』(1946), 윤백남(尹白南)의 『조선의 마음』(1946) 등 필자와 장르를 가리지 않았다.

특히 조명훈은 학생운동에 참여하면서 이기영, 임화, 김기진, 이태준 등 일제하 카프(KAPF) 혹은 해방 이후 좌익 계열에서 활동했던 문인들의 작품을 즐겨 읽었다. 그는 임화의 『우리 오빠와 화로』를 읽고 나선 “눈물이 나온다”는 짧은 감상을 남겼고, 이기영의 『민촌』을 읽은 날에는 “오늘은 비가 아주 쏟아붓는다. 우리 사랑하는 농민들은 아마 춤을 추고 있을 것”이라며 기뻐했다. 어느 날에는 학교에서 이태준의 소설을 읽다가 우익 교사에게 걸려 독서를 금지당하자, 일기장에 “착취란 닭에다가 늘 모이를 주곤 그 닭이 알을 낳으면 그것을 내 것으로 한다”는 말을 적어놓기도 했다.

조명훈이 카프 계열 소설을 즐겨 읽었다고 해서 편향된 독서를 한 것은 아니었다. 그는 당시 여타의 학생들처럼 연애, 모험, 괴기, 탐정물 등 대중적 취향의 통속물에서부터 인간 본연의 심연을 다룬 작품에 이르기까지 다양한 독서를 통해 예비 지식인으로서 교양을 쌓았다.

다만 조명훈이 읽은 책은 여전히 일본어로 되어 있는 것이 많았다. 그가 읽은 작품은 오카모토 키도(岡本綺堂)의 『修禪寺物語』(1918), 요시다 겐지로(吉田絃二郞)의 『人間苦』(1920), 기쿠치 유요(菊池幽芳)의 『彼女の運命』(1923), 고가 사부로(甲賀三郞)의 『幽靈犯人』(1929), 하기와 슈타로(萩原朔太郎)의 『人生讀本』(1936) 등이었다. 또한 대학 수험생들을 위한 잡지 『螢雪時代』도 빠지지 않고 읽었다.

일제하 조선인은 한글, 한자, 일본어를 모두 알아야 온전한 문자 생활을 할 수 있었다. 조명훈과 같은 해(1931년)에 태어난 소설가 박완서(朴婉緖)는 독서를 좋아하는 나이가 되었을 때, 책이란 응당 일본어로 된 것인 줄 알았다고 고백했다. 그는 소학교 때 일본어로 번역된 서양 동화를 즐겨 읽었고, 중학교에 올라가서는 일본어로 된 로맨스물을 탐독하며 문학적 소양을 쌓았다. 일본어를 통한 문화적 세례와 성장은 해방 후에도 이어져 한국전쟁 이후 정신적 곤궁함을 메워주었던 것도 일본어로 된 문학작품이었다고 한다.

박완서와 동년배인 조명훈도 마찬가지였을 것이다. 다만 박완서가 자신의 문학적 체험과 언어 감각 속에 들어있는 일본을 예민하게 인식하고 청산 혹은 극복했던 것처럼, 조명훈도 일본(어)을 통해 쌓은 지식을 자기 안에서 소화시켜 신국가 건설의 자양분으로 삼고자 했다.

독서는 기본적으로 지배 이데올로기와 사회적 관습을 수용하고 학습하는 과정이지만, 독자 스스로 그 의미를 일상의 공간에서 재구성하는 실천이기도 하다. 작가의 의도는 읽는 사람의 독서를 통해 실현되고, 작품의 온전한 사회적 의미는 수용자의 사회적・주체적 조건 속에서 본질적으로 규정된다. 그런 점에서 중학생 조명훈에게 독서는 역동하는 시대의 징후이자 낡은 세상의 모순을 돌파하기 위한 무기였다. 그것은 이후 그가 보인 행동과 실천에서 드러난다.