조선왕조는 개경에서 한양으로 천도한 이듬해인 1395년 6월 한양을 한성부로 개칭하였다. 1396년 4월에는 한성부의 행정구역을 동부‧서부‧남부‧북부‧중부의 5부로 편제하고, 각 부를 다시 52방으로 나누어 구획하였다. 이 중 남산 자락에 깃든 남부에는 11방이 있었는데, 명례방 호현방‧대평방‧훈도방‧낙선방‧명철방 등이 그 일대를 채우던 동리들이었다.

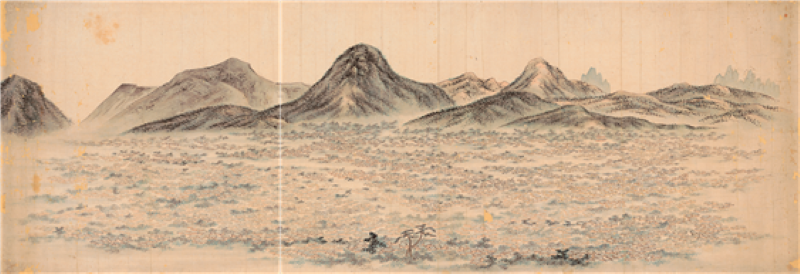

그림 1. 작자 미상 「한양전경도(漢陽全景圖)」, 19세기

남산에서 바라본 도성의 풍경을 묘사한 작품이므로 그림 하단부가 한성부 남부에 해당한다.

출처: 국립중앙박물관, 2019 『우리 강산을 그리다』, 314쪽

지금의 중구 회현동 일대에 해당하는 호현방은 고종 연간에 회현방으로 이름이 바뀐 이후 오늘날까지 그 명칭이 이어지고 있다. 본래 이 일대에는 어진 선비들이 많이 거주하였다 하여 ‘호현방(好賢坊)’이라는 이름이 붙었다고 전한다. 남산 자락의 명승 가운데에서도 풍광이 빼어났던 호현방에는 많은 양반들이 살았으며, 그들이 세운 아름다운 누각과 정자가 곳곳에 자리하였다. 앞서 살펴본 바와 같이 정약용 선생 또한 이 지역에 거주하면서 동리의 아름다운 풍취를 찬미한 사실이 있다.

정약용 선생의 연보를 살펴보면, 선생은 15세에 풍산 홍씨 홍화보(洪和輔)의 딸과 혼인한 뒤, 호조 좌랑이 된 아버지를 따라 상경하여 서울 남촌에 살림을 차렸다고 한다. 그 후 아버지의 임소를 따라 여러 곳을 전전하다가, 21세가 되어서야 비로소 지금의 남대문 부근 창동(倉洞)에 자신의 집을 마련할 수 있었다. 이듬해에는 호현방으로 이사하였는데, 그때 새로 지은 집에 붙인 이름이 바로 ‘누산정사(樓山精舍)’였다. 앞서 살펴본 「어느 여름날 누산정사에서 지은 잡시」는 다산 선생이 새집을 마련한 기쁨을 담아 지은 작품이었다. 짐작하건대, 빠듯한 신혼살림 속에서도 새 보금자리를 마련하고 더구나 마음에 드는 이름까지 붙였으니, 선생의 집에 대한 애정은 남달랐을 것이다. 한양의 명승으로 꼽히던 삼청동의 잔디밭과 운치 있는 백호정 활터의 솔바람을 끌어와 자신의 집에 견주어 노래한 선생의 인간적인 면모가 정겹게 다가온다.

정약용 선생이 이사 오기 이전, 이 일대에 거처를 마련했던 인물 가운데에는 ‘오성과 한음 이야기’로 널리 알려진 백사(白沙) 이항복(李恒福, 1556~1618) 선생도 있었다. 그는 임진왜란 당시 임금을 호종(扈從)한 공로로 오성부원군(鰲城府院君)에 봉해져 흔히 ‘오성대감’이라 불렸으며, 죽마고우였던 한음(漢陰) 이덕형(李德馨, 1561~1613)과의 일화로 오늘날까지도 대중에게 친숙한 인물이다.

그림 2. 강진 구곡사 소장 백사 이항복 화상

출처: 국가유산청 국가유산포털

전란과 정쟁의 격동기를 헤쳐 나가 조선 중기의 명신으로 이름을 떨친 백사 이항복 선생도, 어린 시절에는 동네 왈패들과 어울려 골목대장 노릇을 했다고 전한다. 지체 높은 대감의 집을 찾아가 불쑥 팔을 들이밀고 감을 달라며 기세를 부릴 정도였으니, 어려서부터 남다른 호연지기를 지니고 있었던 것이다. 실제로 어린 이항복의 당돌한 기세를 받아주었던 대감 권철(權轍, 1503~1578)은 훗날 그의 장인이 되는 권율(權慄, 1537~1599) 장군의 아버지였다. 어쩌면 권철은 일찍부터 총명한 동네 아이의 큰 그릇을 알아보고 장차 손주사위로 점찍어 두었을지도 모른다. 『한경지략(漢京識略)』에 따르면, 이항복은 본래 인왕산 기슭에 있던 권율의 집에 살았으며, 장군의 딸과 혼인하면서 그 집을 물려받았다고 한다. 지금도 백사 선생의 옛집이 있던 인왕산 기슭에는 그가 직접 쓴 ‘필운대(弼雲臺)’ 글씨가 새겨진 바위가 남아 있어 그의 자취를 더듬어볼 수 있다.

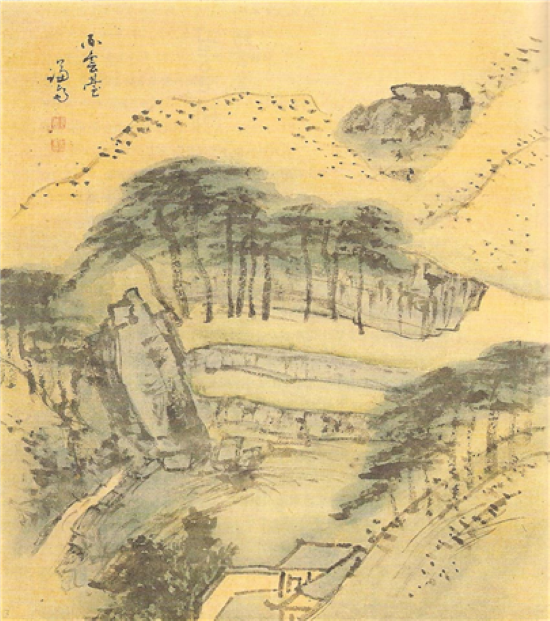

그림 3. 정선, 「장동팔경첩(壯洞八景帖)」 중 필운대 부분

출처: 간송미술관

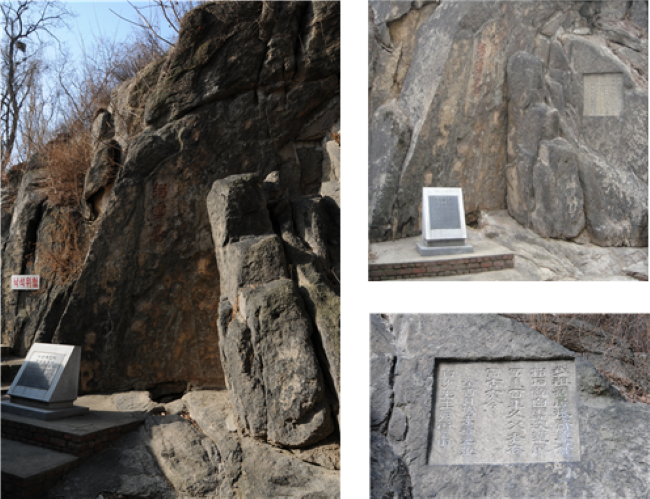

그림 4. 배화여고 뒤뜰에 위치한 필운대 바위와 각자(刻字). 서울 종로구 필운동 산 1-2번지.

바위 중앙에 새겨진 ‘필운대(弼雲臺)’ 세 글자는 이항복 선생의 후손 이유원이 새겼다는 추측도 있으나, 『동국여지비고(東國輿地備考)』에는 이항복의 친필로 기록되어 있다.

우측 하단 사진에 보이는 글씨는 이유원이 선조의 옛터를 찾아 느낀 감회를 시로 남긴 것이다.

출처: 국가유산청 국가유산포털

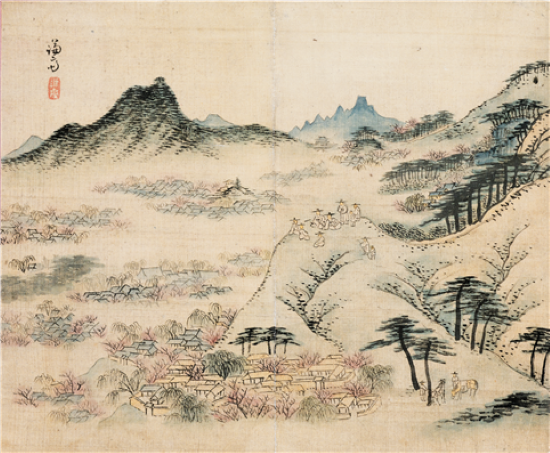

이항복 선생이 젊은 시절 거주했던 필운대는 조선시대에 ‘필운대풍월(弼雲臺風月)’이라는 말이 회자되었을 만큼, 꽃과 풍류를 즐기는 ‘풍류상화(風流賞花)’의 명승으로 이름이 난 곳이었다. 해마다 봄이 오면 많은 사람들이 필운대에 올라 술잔을 기울이며 시를 읊고, 계절의 정취를 만끽하였다고 한다. 겸재 정선(鄭敾, 1676~1759)이 그려낸 「필운대상춘도(弼雲臺賞春圖)」에는 인왕산 기슭의 너른 바위에 앉아 도성 안을 굽어보며 꽃구경을 즐기는 상춘객들의 모습이 담겨 있다. 평소에도 이들처럼 필운대의 풍류를 만끽했을 백사 선생은, 저 멀리 우뚝 솟은 푸른 남산을 바라보며 언젠가 그 품에 들고자 하는 바람을 품었을지도 모른다.

그림 5. 정선, 「필운대상춘도(弼雲臺賞春圖)」, 1740~50년대

출처: 국립중앙박물관, 2019 『우리 강산을 그리다』, 117쪽

실제로 이항복 선생은 처가에서 독립한 뒤 남산 서쪽 자락 창동에 거처를 마련하고, 집 뜰에 직접 회나무 두 그루를 심어 가꾸며 자연과 더불어 사는 삶을 영위하였다고 전한다. 그의 후손인 이유원(李裕元, 1814~1888)은 헌종 연간에 영의정을 지냈으며, 문집 『임하필기(林下筆記)』에 선조의 옛 터에 대한 기록을 남겼다.

백사 선조의 옛집이 창동에 있었는데, 예전의 제도는 매우 협소하여 본채는 겨우 무릎을 들여놓을 정도였고 바깥채는 온돌에 토상土床을 설치한 1, 2칸뿐이었다. 오직 사당만이 약간 화려하였는데, 이는 조정에서 지어준 것이다. 그 위에 작은 터가 있고 선생이 손수 그 안에 두 그루의 회나무를 심었는데, 지금까지도 그 나무가 있다. 7, 8대를 전해 오다가 끝내 이를 지키지 못하고서 집을 팔게 되었는데, 어떤 사람이 회나무의 아래쪽에 작은 집을 짓고는 ‘쌍회정雙檜亭’으로 이름을 삼았다. 왕년에 석범石帆 서염순徐念淳이 누각을 중건하면서 단풍나무를 많이 심고서 ‘홍엽정紅葉亭’이라고 이름을 바꾸었는데, 선조의 옛집이므로 내가 도로 사들여서 다시 쌍회정 편액을 내걸었다. 그러나 회나무 한 그루는 이미 베어 낸 뒤여서 내가 다시 심었다.

- 이유원, 「쌍회정의 고사[雙檜亭古事]」

이항복 선생은 말년에 광해군의 인목대비 폐위에 반대하다가 유배를 떠난 뒤 끝내 돌아오지 못한 채 생을 마쳤으니, 아름다운 남산 자락을 그리며 눈을 감았을 것이다. 그러나 그가 살던 집과 직접 심어 가꾼 회나무는 오래도록 남아 있었고, 19세기 중반 무렵까지도 그 자리를 지켰다. 이후 집은 다른 사람의 소유로 넘어갔으나, 그의 후손 이유원이 다시 사들여 회나무를 고쳐 심고 선조의 뜻을 잇고자 하였음을 알 수 있다. 안타깝게도 이유원이 세상을 떠난 뒤 이 집은 일본인에게 넘어갔고, 정자의 이름도 ‘홍엽정(紅葉亭)’으로 바뀌었다고 한다. 그 후 시대의 격변을 거치며 집과 정자는 사라지고, 지금은 동네 교회 앞마당의 작은 표석만이 그 흔적을 전하고 있다.

그림 6. 일신교회 앞에 있는 쌍회정 터 표석. 서울특별시 중구 퇴계로6길 36.

출처: 네이버지도 거리뷰(좌), 이상배, 2012 『서울의 누정』, 서울특별시시사편찬위원회(우)

이항복 선생의 이웃사촌으로는 ‘회동정씨’라 불릴 만큼 회현동 일대에 오랜 세거지를 형성했던 동래정씨 일가를 꼽을 수 있다. 이 집안은 조선 전기 사림의 거두 정광필(鄭光弼, 1462~1538) 이래로 무려 12명의 정승을 배출하며, 문자 그대로 ‘호현방(豪賢坊)’의 이름을 드높인 명문가로 손색이 없다. 현재 중구 소공로 51 우리은행 빌딩 일대에 있었던 정광필의 옛 집터에는 수령 500년을 넘긴 은행나무 두 그루가 남아 있어, 어진 선비들의 자취를 오늘날까지 전해 주고 있다.

그림 7. 정광필 집터의 은행나무

1972년 10월 12일 서울특별시 보호수로 지정되었다.

출처: 서울역사편찬원, 2021 『서울역사답사기 5. 남산일대』

이처럼 남촌은 조선시대 이름난 인재들이 담장을 사이에 두고 서로 이웃하며 살아가던 유서 깊은 주거지였다. 그러나 식민지 시기를 거치면서 이 일대에는 일본인 거주자가 크게 늘어나, 조선인들이 주로 살았던 북촌과는 달리 ‘일인들의 남촌’으로 불리며 그 위상이 변질되고 말았다. 당시 조선인들이 이 지역을 ‘왜놈들 마을’이라 부를 정도였으니, 본래 어진 선비들의 마을로서 지녔던 기억은 점차 희미해질 수밖에 없었다.

본래 1876년 개항 이후에도 일본인의 도성 내 거주는 허용되지 않았으나, 1885년에 이르러 그들의 서울 입경과 거주가 정식으로 허가되었다. 초기 일본인들의 거주지는 현재 중구 예장동·주자동·충무로1가 일대로 한정되어 있었으나, 거류민 인구가 점차 늘어나면서 거주 지역은 급속히 확대되었다. 1910년 무렵에는 경성 전체 인구의 약 14%가 일본인일 정도로 급증하였고, 이들 대부분이 남촌 일대에 거주하였다. 그러니 조선인들이 이 지역을 ‘왜놈들 마을’이라 낮잡아 불렀던 것도 충분히 이해할 만하다.

오늘날 회현동 일대에는 고층 건물이 즐비하여 당시 일본인 거주 흔적을 쉽게 찾아보기 어렵다. 그러나 골목 구석구석을 살펴보면 여전히 일제강점기에 지어진 건물이 드물지 않게 눈에 띄며, 그 사이사이 남아 있는 몇 채의 한옥은 조선 사람들이 사랑했던 옛 남촌의 기억을 상기시켜 준다.

그림 8. 회현동에 남아 있는 근대 시기 한옥

출처: 중구 문화관광 홈페이지