2013년 3월 성북문화원에 ‘향토사연구팀’이 생겼다. 같은 해 5월에는 팀원이 생기며 총 2명이 당시까지 ‘향토사’라고 불렸던 지역의 역사를 공부하기 시작했다. 자료를 모으고, 인터뷰를 다닌 이야기는 지난 편까지 이야기한 바와 같다. 그러다보니 자료가 쌓였고, 관리해야 할 필요성을 느끼게 됐다. 그리고 그 공간은 온라인이어야 했다. 당시까지 문화원에 있는 많은 자료들은 책과 파일 같은 종이의 형태였다. 그 자료들은 언제든 사라질 수 있었으며, 물리적 자료라는 특성상 일반인들의 접근이 어려웠다.

디지털 자료로 관리가 되고 있어도 각 컴퓨터의 하드디스크 혹은 외장 하드디스크에 저장 중이었다. 내부 망을 통해 어느 정도 공유가 되는 파일도 있었지만 각 개인별로 폴더를 나누는 기준, 사업을 구분하는 기준도 달랐다. 그 기준을 만든 개인이 있을 때야 문제가 없었지만, 그가 사라지면 정리를 다시 해야 할 뿐만 아니라 파일을 찾지 못할 수도 있었다. 그야 말로 시스템이 없었던 것이다.

문화원이라는 작은 조직에서도 이런 문제가 있었는데, 성북구 전체로 보면 더 큰 문제가 있었다. 예를 들어 성북구청을 포함하여 각 기관별, 단체별로 성북구를 안내하는 지도를 필요에 따라 만들었는데, 누가 어떤 지도를 만들었는지 모르니 중복해서 비슷한 지도가 만들어 지곤 했다. 자원이 낭비되고 있었다. 역사·문화 자료들을 한 곳에 모을 필요가 있었다. 마을기록을 모을 디지털 아카이브의 필요성이 대두된 것이다.

시작은 막막했다. 어떤 식으로 정리를 하면 되는지, 어떤 형태로 아카이브를 만들어야 하는지도 알 수 없었다. 심지어 당시에는 아카이브라는 말 자체가 생소하기도 했다. 그런 상태에서 온라인에 자료를 모은 다는 것은 막연하기만 했다. 그래도 계기가 생겼다. 2016년 3월부터 동년 8월까지 이루어진 <성북동 역사문화자원 조사・연구 사업>이다. 이 사업의 목표 중에 ‘성북동의 시대별, 장소별, 주제별 원천자료를 발굴하여 이를 자원화하며 데이터베이스 구축 기반 마련’이 있었고, 결과물에는 ‘성북구 문화자원 아카이브 구축방안’이 들어갔다. 구축 방안에는 문화자원의 디지털화, 분류체계 확립, 메타데이터 작성, 관리자/서비스 시스템 분리 구축, 서비스 콘텐츠 개발 등의 내용이 들어갔다. 이것은 아카이브 구축의 시발점이 되었다.

2017년에는 성북구 아카이브에 대한 논의가 시작되었다. 성북구청에서도 성북구에 문화·예술 자료를 한 곳에 모으는 아카이브에 매우 긍정적인 태도를 보였다. 결국 2018년 성북문화원은 성북구청과 성북구 마을 기록화 사업 대한 업무협약을 체결하고 본격적인 아카이브 사업을 시작할 수 있었다.

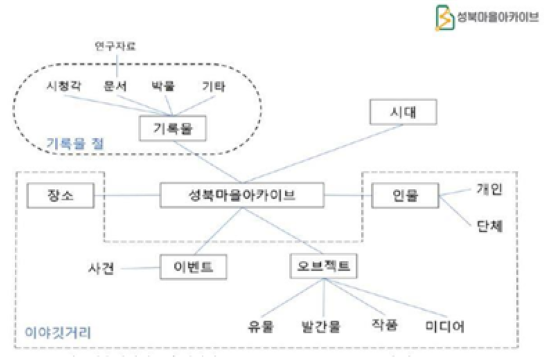

사업을 시작하고도 난관이 많았다. 인력충원부터 어려웠다. 성북구청에서는 계약직 2명의 인건비를 지원해 주었다. 그리고 당시 서울시 뉴딜사업(현 서울시 매력일자리 사업)으로 3명의 인원을 충원했다. 총 5명에 기존 연구인력 2명을 더하여 총 7명이 아카이브 사업을 시작했다. 하지만 이들도 아카이브에 대해서 생소한 것은 마찬가지였다. 가장 큰 난관은 어떤 자료를 어떻게 분류할 것인가에 대한 것이었다. 기존의 분류체계를 따르기에는 성북구의 현실과 맞지 않는 부분이 있었다. 새로운 분류체계를 만들어야 했는데, 그것이 쉽지 않았다. 총 7명의 인력들은 수시로 대화를 나누며 분류체계에 대해서 논의를 했다. 기술적인 부분은 또 다른 부분이었기 때문에 아카이브를 구축할 업체와 함께 기술적인 논의도 함께 진행해야 했다. 그렇게 만들어진 분류 체계는 다음과 같다.

그림 1. 성북마을아카이브 홈페이지의 기본구조