웹진 '역사랑' 2025년 9월(통권 67호)

[기획연재]

이동주(고대사분과)

전성기의 서사

“느그 서장 남천동 살제, 내가 임마 느그 서장이랑 어저께도 밥 묵고, 사우나도 같이 가고. 다했어~!!”

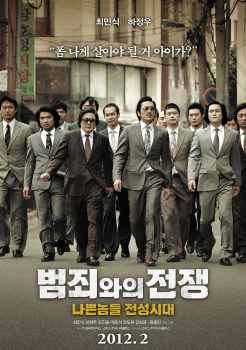

2012년 개봉된 윤종빈 감독의 범죄와의 전쟁: 나쁜 놈들 전성시대는 한 인간의 삶이 어떻게 절정에 오르고 다시 몰락하는지를 극적으로 보여준다. 영화 속 주인공 최익현(최민식 분)은 평범한 세관 공무원으로 시작했으나, 우연히 마주친 사건을 계기로 권력과 자본, 폭력의 세계로 발을 들인다. 처음에는 변방의 작은 존재에 불과했지만, 탁월한 임기응변과 친화력, 그리고 지연과 혈연으로 얽힌 인맥을 발판 삼아 그는 점차 영향력을 확장해 나갔다. 경쟁 세력을 제압하며 기세등등하던 순간, 그의 삶은 누구도 넘볼 수 없는 전성기의 한복판에 있었다.

그림 1. 영화 ‘범죄와의 전쟁-나쁜놈들 전성시대’ 포스터(좌)와 영화의 한 장면(우)

세관공무원인 최익현(최민식 분)은 혈연을 매개로 최형배(하정우 분)와 손을 잡으며 부산의 이권을 장악하며 전성기를 구가한다

출처: daum

그의 전성기는 뜻밖의 상황에서 반전을 맞이한다. 1990년 정부가 범죄와의 전쟁을 선포하자 권력의 물줄기는 순식간에 뒤바뀌었고, 최익현이 쌓아 올린 세계는 와르르 무너져 내렸다. 한때는 경찰조차 귀싸대기를 올리며 당당히 맞서던 그였다. 동업관계였던 최형배(하정우 분)와의 사이에 금이 갔고 결국 그를 검사에게 넘기는 조건으로 면책을 받는다. 그리고 검사가 된 아들이 마련한 손주의 돌잔치에서 담배 연기를 내뿜으며 지나간 영광을 회상하며 영화는 대단원의 끝을 맺는다.

이처럼 한 인간이 전성기를 맞이하고 잃듯, 도시와 공간 역시 전성기를 경험한다. 인간의 손길과 권력의 개입 속에서 도시와 공간은 설계되고 운영되며, 특정한 순간에 찬란히 빛난다. 궁궐의 웅장한 석축과 회랑, 시장의 활기찬 소란, 사찰의 장엄한 의례와 음악은 모두 공간이 맞이한 절정의 징표이다. 그러나 그 화려함은 영원하지 않다. 세월의 흐름 속에서 궁궐은 무너지고, 성벽은 허물어지며, 시장의 소음은 사라진다. 남는 것은 돌과 흙, 건물의 흔적, 그리고 기록과 전승 속에 깃든 기억이다. 후대의 사람들은 무너진 성벽과 흩어진 기와 조각을 통해서만, 한때 그곳을 가득 메웠던 환성과 영광을 떠올릴 수 있을 뿐이다.

공간의 전성기는 단순히 건축물의 화려함이나 제도의 정교함으로만 드러나는 것이 아니다. 그곳을 살아간 인간들의 삶, 권력의 질서, 그리고 문화적 상징이 맞물려 드러나는 총체적 경험이다. 따라서 공간의 절정은 곧 인간의 절정이며, 인간의 전성기는 곧 공간의 전성기와 교차한다. 한 개인이 과거를 되새기며 회한에 잠기듯, 도시는 스스로를 말하지 못하지만 그 안에 남은 파편과 흔적을 통해 우리에게 과거의 절정을 전한다.

전성기의 경관, 금입택

『삼국유사(三國遺事)』의 찬자는 신라 전성기의 모습이라며 호수, 방리, 금입택의 명칭을 열거해 놓았다. 금입택의 개수를 35개라 서술해놓았지만 정확하게는 39개이다. 여기서 양택, 사량택, 본피택, 한기택은 6부의 명칭을 하고 있다는 점에서 진골귀족의 저택이 아닌 이궁인 셈이다.1) 즉 고려 의종대 별궁을 택으로 지칭하고 있다는 점에서 타당하다고 여겨진다. 금입택의 성격에 대해서는 금으로 장식된 기와집 또는 금이 들어가는 집, 즉 쇠드리댁, 금드리댁으로 보는 전통적인 견해가 있다. 한편 황룡사 동쪽 S1E1지구를 발굴한 결과를 바탕으로 금인. 곧 부처님을 모신 소규모 불당을 소유한 집으로 보기도 한다. 아울러 금이 들어가는 집이라는 의미로 보기도 한다.2) 금입택의 서술한 찬자는 부윤대택(富潤大宅)을 의미한다고 세주를 붙여 놓았다. 따라서 금입택은 왕경내 부유한 대저택을 의미할 것이고, 금입택의 택주와 관련된 김유신과 김양종의 사례를 견주어보면 유력한 진골귀족 가문임을 알 수 있다. 우선 사료에 보이는 금입택의 택호를 살펴보자.

신라의 전성시대에 서울 안 호수가 178,936戶에 1,360坊이요, 주위가 55里였다. 서른다섯 개 金入宅[부윤대택이다]이 있었으니 남택(南宅)·북택(北宅)·우비소택(亏比所宅)·본피택(本披宅)·양택(梁宅)·지상택(池上宅)본피부·재매정택(財買井宅)[庾信공의 祖宗]·북유택(北維宅)·남유택(南維宅)[反香寺下坊]·대택(隊宅)·빈지택(賓支宅)[반향사 북쪽]·장사택(長沙宅)·상앵택(上櫻宅)·하앵택(下櫻宅)·수망택(水望宅)·천택(泉宅)·양상택(楊上宅)[양부의 남쪽]·한기택(漢岐宅)[法流寺 남쪽]·비혈택(鼻穴宅)[법류사 남쪽]·판적택(板積宅)[芬皇寺上坊]·별교택(別敎宅)[개천 북쪽]·아남택(衙南宅)·김양종택(金楊宗宅)[梁官寺 남쪽]·곡수택(曲水宅)[개천 북쪽]·유야택(柳也宅)·사하택(寺下宅)·사량택(沙梁宅)·정상택(井上宅)·이남택(里南宅)[亏所宅]·사내곡택(思內曲宅)·지택(池宅)·사상택(寺上宅)[大宿宅]·임상택(林上宅)[靑龍寺 동쪽이니, 못이 있다]·교남택(橋南宅)·항질택(巷叱宅)본피부·누상택(樓上宅)·이상택(里上宅)·명남택(椧南宅)·정하택(井下宅)이다.3)

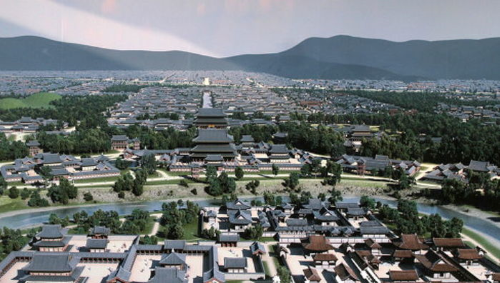

신라왕경의 전성기 인구수는 17만호 일수는 없다. 현재 경주지역의 인구는 2024년 8월 기준 244,247명, 세대수는 126,237에 달한다. 현재 인구수 역시 아파트나 빌라 등 중층구조에 거주하는 인간을 실셈했다는 점에서 경주라는 면적을 고려하면 17만호는 인구수로 보는 것이 합리적이다. 아래 <그림 2>는 신라왕경의 전성기 모습을 상상해서 복원한 것이다. 금입택이 곳곳에 묘사되어 있다. 여기서 묘사된 금입택은 금을 덧칠한 건물로 인식하고 있는 듯 하다.

그림 2. 신라왕경의 전성기 상상도

출처: 경상북도

금입택의 기준을 보면 현저한 지형지물이나 방향성이 확인된다. 이는 당시 사람들이 인지하고 있었던 지형지세가 반영된 것으로 이해할 수 있겠다. 우선 재매정택의 경우 김유신 가문이라는 점에서는 이견이 없다. 다만 현재 전하는 재매정택이 김유신의 집이었는지 단정하기는 어렵다. 한편 남택과 북택의 경우 월성이 기준이 되었을 것이다. 지상택(池上宅)이나 지택(池宅)의 경우 왕경 내에서 제법 유명한 연못이 택호에 반영된 경우일 것이며, 정상택(井上宅)과 정하택(井下宅)은 왕경내 잘 알려진 우물이 택호에 영향을 미쳤다고 볼 수 있다. 그리고 사하택(寺下宅)이나 사상택(寺上宅)의 경우 왕경의 대찰인 황룡사가 연상된다. 특히 사상택의 경우 일명 대숙택(大宿宅)으로 불리는 것을 보면 법회에 참석하기 위해 왕경으로 운집한 인사들이 이곳에 머무르며 사찰에 드나들던 모습이 연상된다. 부윤대택이라는 점에서 다수의 인원에게 숙식을 제공할 여력이 있었을 것이다. 한편 이남택(里南宅)의 경우 왕경의 중심에 구획된 방과 리에 거주한 경우가 된다. 이때 이(里)는 왕경 중에서도 가장 번화한 지역에 설정된 공간일 것이다. 한편 아남택(衙南宅)의 경우 관아지대가 형성된 곳의 남쪽에 있었다는 의미일 것이다. 택호에는 앵두나무, 버드나무 등의 현저한 나무도 보이며, 곡수택(曲水宅), 수망택(水望宅), 장사택(長沙宅)의 경우 물과 관련된 곳에 위치했던 것으로 여겨진다. 신라왕경내 금입택의 위치를 범박하게 정리하자면 시내 번화가에도 존재했으며, 사방의 산록에도 있었음을 유추할 수 있다. 중국이나 일본의 경우 궁궐의 근접 여부가 자신의 권위와 결부되었다. 다만 신라의 경우 사방에 포진된 모습에서 그러한 자유분방함이 느껴진다. 오히려 사람이 밀집한 주거구역에서 이격된 곳에 살고 있는 인상을 준다. 아울러 금입택에는 원지(園池)를 만들어 자신만의 스타일로 조경을 했던 것 같다. 이와 관련하여 용강동 원지 유적, 구황동 원지 유적 등은 금입택과 관련지어 고찰해 볼 여지가 있다.

한편 금입택의 경제기반은 신라 왕실에 버금갔던 것 같다. 이를테면 경덕왕과 결혼후 아들을 생산하지 못해 이혼당한 삼모부인은 효정이간과 함께 황룡사의 종을 주성하는데 시주하였다. 당시 황룡사의 대종을 주조한 장인이 바로 이남택의 하전이었다.4) 진골귀족의 경제기반은 황룡사의 대종을 주성할 정도의 장인을 확보하고 있었던 셈이다.

한편 금입택의 택주 혹은 후손들은 사찰의 유력한 후원자들이었다. 현재 확인되는 바로는 봉화 취서사 석탑 사리호와 보림사(寶林寺) 보조선사(普照禪師) 창성탑비(彰聖塔碑) 등이다.

그림 3. 봉화 취서사 석탑 사리함기(좌), 장흥 보림사 철조비로자나불 좌상(우)

출처: 국립경주박물관(좌), 국가유산청(우)

<그림 3>의 취서사 사리함기의 명문에는 김양종의 외손자인 언부스님이 등장한다. 그의 어머니는 김양종공의 막내따님이었다. 그래서 스스로 커다란 서원을 발원하여 불탑을 세우는 공덕을 세웠다. 당시 유행하던 무구정경법회를 주관하는 이는 황룡사 승려 현거(賢炬)였다. 때는 당나라 함통 8년 곧 867년의 일이었다. 언부스님의 외할아버지 김양종은 금입택인 김양종택의 택주이다. 그는 헌덕왕 2~3년경에 집사부 시중직을 역임한 인물이다. 884년 세워진 보림사 보조선사 창성탑비에는 860년 2월에 김언경[金彦卿, 김수종] 제자의 예로써 체징의 문하로 들어갔다고 한다. 이때 사재를 털어 철 2500근을 보시하고, 망수택(望水宅)과 이남택(里南宅)이 금 160푼[分]과 세곡 2000석을 내어 노사나불상 1구를 주조하고, 사원을 장엄하였다고 한다. 이때 망수택(望水宅)은 수망택(水望宅)과 통하며, 이남택은 황룡사의 대종 주조를 주도한 장인을 보유한 유력가문이었다. 세곡 2000석의 운반비를 고려하면 보림사의 인근 지역이 망수택(望水宅)과 이남택(里南宅)의 장원이 위치하였다고 보는 것이 자연스럽다.5)

신라는 삼국을 통일하면서 백제지역의 광할한 토지를 왕실과 귀족에게 재분배하였다. 엔닌은 일본으로 귀국하는 여정에서 신라의 서남해안을 목도하였다. 엔닌은 당 대중 원년(847) 9월 8일 오전 10시가 될 무렵 안도(雁嶋)에 도착해 잠시 쉬었다. 이곳은 신라의 남쪽 땅으로 왕실에서 말을 방목해 기르는 산인데, 동쪽 가까이에는 황룡사의 장전이 있다고 적고 있다.6) 당의 공식기록에도 재상(宰相)의 집에는 녹(祿)이 끊어지지 않으며, 노비(奴婢)가 3천명이나 되고, 갑병(甲兵)과 소[牛]·말[馬]·돼지도 이에 맞먹는다. 가축은 해중(海中)의 산(山)에 방목(放牧)을 하였다가 필요할 때에 활을 쏘아서 잡는다고 전한다.7) 아울러 담양 개선사석등기에도 우비소택(亏比所宅)과 관련된 오호비소리와 지택(池宅)이 확인된다. 그 택호들의 장원 역시 담양지역에 있었음을 증언하고 있다. 당시 서남해안의 수 많은 섬들과 넓은 영토는 신라의 재상과 대찰의 소유였던 것이다.

월상루에서 태평성대를 이야기하다

헌강왕 6년(880) 9월 9일, 월상루에서 왕과 시중 민공 사이의 대화가 전해지고 있다. 문헌에 실린 이 기록은 단순히 왕과 신하의 문답이 아니라, 당시 사회의 태평성대를 상징적으로 보여주는 하나의 장면이다. 오늘날에는 거의 잊혀졌지만, 전근대 사회에서 9월 9일은 중양절(重陽節) 혹은 중구절(重九節)이라 불리며 중요한 절기로 기념되었다. 동아시아 전통에서 9는 양(陽)의 극수로 간주되었고, 그 때문에 두 개의 9가 겹치는 9월 9일은 양의 기운이 가장 충만한 날로 여겨졌다. 이는 1월 1일 원단, 3월 3일 삼짇날, 5월 5일 단오, 7월 7일 칠석과 더불어 일 년의 절기를 대표하는 날이었다. 이 시기 사람들은 국화로 빚은 술을 마시고, 화전을 부쳐 먹으며 계절의 정점과 왕성한 생기를 함께 기념하였다. 이러한 문화적 배경 속에서 헌강왕 시기의 태평성대를 전하는 기록이 남아 있다는 것은, 절기와 정치가 서로 맞물리며 새로운 의미를 부여받았음을 시사한다.

〔6년〕 9월 9일에 왕이 좌우 신하들과 함께 月上樓에 올라 사방을 둘러보니, 서울의 민가들이 서로 맞닿아 있고 노래와 음악 소리가 그치지 않았다. 왕이 侍中 敏恭을 돌아보고 이르기를, “내가 듣건대, 지금 민간에서 지붕을 기와로 덮고 띠풀로 이지 않는다고 하고, 밥을 숯으로 짓고 땔나무를 쓰지 않는다고 하는데 과연 그러한가?”라고 하였다. 민공이 대답하기를, “신 또한 일찍이 그와 같이 들었습니다.”라고 하고, 이어 아뢰기를, “주상께서 즉위하신 이래 음양이 조화롭고 비바람이 순조로워 해마다 풍년이 들어 백성들은 먹을거리가 넉넉하고, 변방 지역은 잠잠하여 민간에서는 기뻐하고 즐거워하니, 이는 전하의 성스러운 덕의 소치이옵니다.”라고 하였다. 왕이 기뻐하며 말하기를 “이는 경들의 보좌 덕분이지 내게 무슨 덕이 있겠는가?”라고 하였다.8)

제49대 헌강대왕 때는 왕경으로부터 해내(海內)에 이르기가지 집과 담장이 이어져 있었으며, 초가집은 하나도 없었다. 풍악과 노랫소리가 길에 끊이지 않았고, 바람과 비는 철마다 순조로웠다.9)

아마도 술기운이 올라 흥취가 무르익은 헌강왕은 신하들을 대동하고 월상루에 올라 서울 사방을 조망하며 자신의 치세를 돌아보았을 것이다. 당시 왕경의 풍경은 민가들이 서로 맞닿아 있고, 노래와 음악 소리가 끊이지 않았다고 전해진다. 이는 곧 풍년과 치세의 안정을 보여주는 징표였으며, 왕은 이를 보고 태평성대를 자축하고자 했던 것으로 보인다. 시중 민공은 왕의 물음에 긍정하며, 모든 번영이 전적으로 왕의 성덕에 기인한다고 아뢰었다. 물론 이는 신하로서 왕의 기분을 거스르지 않기 위한 발언이었지만, 동시에 당시 사회적 번영에 대한 집단적 인식을 드러내는 표현이기도 하다.

월상루라는 이름은 ‘달에 오르는 누각’의 의미일 것이다.. 본래 왕경 전체를 조망하기에는 황룡사 9층 목탑이 더욱 적합한 장소였다. 그러나 헌강왕이 월상루에 오른 것은, 이 누각이 왕궁과 가까운 월성 인근에 위치했기 때문으로 추정된다. 왕은 궁궐 내에서 중양절 행사를 마친 뒤, 인근을 산책하다가 가장 높은 지점에 올라 사방을 내려다보며 백성들의 삶과 왕경의 번영을 확인했을 것이다. 현재 월성에서 지세가 가장 높은 곳은 북문 일대이며, 북문은 곧 궁궐의 정문으로 기능하였다. 단정하기는 어렵지만 북문의 루가 월상루가 아닐까.

그들이 바라본 왕경의 풍경은 기와지붕이 즐비하게 늘어서 있고, 숯불로 밥을 짓는 모습이었다. 기와집에서 피어오르는 연기와 민가에서 흘러나오는 음악 소리는 곧 태평성대를 상징하는 시각적·청각적 장치였다.

오늘날 상상 복원된 월성 인근의 모습은 연구자들에게도 낯설게 다가온다. 복원도 속 풍경이 현대의 도시 경관과 견주어도 손색없을 정도로 번영한 모습이기 때문이다. 실제 역사적 현실이 복원된 그림만큼 화려하지는 않았을지라도, 사방에 즐비한 기와집과 풍년이 지속되는 모습은 헌강왕이 만족하기에 충분했을 것이다. 신라왕경의 전성기를 회자하며 등장하는 즐비한 기와건물은 와공의 실업상태를 의미하며, 숯은 장거리 수송이 전제된 개념이다. 따라서 이와 같은 번영의 모습이 곧 신라왕경의 몰락을 상징하는 전조였음은 당시 사람들은 알지 못했다.

다음에는 왕경 몰락의 전야에 대해 살펴보고자 한다.

----------

미주

1) 이기동, 1978 「신라금입택고」 『진단학보』 45 ; 1984 『新羅骨品制社會와 花郎徒』, 일조각

2) 주보돈, 2015 「신라 금입택과 재매정택」 『신라문화』 46 ; 2020 『신라 왕경의 이해』, 주류성

3) 『三國遺事』 卷1, 紀異1 辰韓

4) 『三國遺事』 卷3, 塔像4 皇龍寺鍾·芬皇寺藥師·奉徳寺鍾

5) 서영교, 2002 「장보고의 기병과 서남해안의 목장」 『진단학보』 94

6) 『入唐求法巡禮行記』 권4, 唐宣宗 大中元年 九月

7) 『新唐書』 東夷列傳 新羅

8) 『三國史記』 卷11, 新羅本紀11 憲康王 6년

9) 『三國遺事』 卷2, 紀異2 處容郞 望海寺

|