웹진 '역사랑' 2025년 8월(통권 66호)

[기획연재]

북한 인물열전 시리즈 ③:

북한 최후의 인류학자 한흥수(1909~?) - 그와 주변 사람들의 이야기 ②

류승주(현대사분과)

5. ‘체코 인민의 친구’와 ‘나치 부역자’의 사이에서

1945년 봄, 한흥수는 프라하와 비엔나 두 도시를 오가며 생활하고 있었다. 비엔나에서는 오스트리아 국립 민족학박물관 극동부, 프라하에서는 나프르스텍 박물관(Náprstek Museum)과 동양학연구소에서 일했다. 2차대전 당시 나치 독일에 병합되었던 체코와 오스트리아에서, 일본어를 포함하여 6개 언어에 능통한 인류학자 한흥수는 활용 가치가 크고 매력적인 동양인 지식인이었다. 그는 동양학연구소의 동료들 - 독일인 여성 후베르타와 한국인 건축가 김경한 - 과 함께 프라하 캄파 섬의 유서 깊은 빌라(Werich Villa)에서 살았다.

1945년 5월 독일이 패전하자 많은 조건이 변화되었다. 패전의 어둠이 짙게 깔린 오스트리아에 비해 해방된 프라하는 인민정권 수립의 열기로 가득찼다. 나치 협력자들에 대한 분노로 들끓는 속에서, 일본 문화와 예술의 전파자였던 한흥수와 그의 동료들은 곤경에 처했다. 프라하의 블라소프치(Vlasovci – 러시아해방군 블라소프 장군의 지지자들)는 이들을 약탈하고 억류했으며, 체코의 국민 배우 얀 베리흐(Jan Werich)는 한흥수를 ‘나치’ 잔당이라고 공격했다. 국가사회주의당 기관지인 『스바보드니 슬로바』(Svobodné slovo)도 공격에 가세했다. 한흥수는 언론 기고 등을 통해 여러 공격에 맞섰다. 그는 자신이 체코 민주주의의 영웅인 T.G. 마사리크(Masaryk)와 카렐 차페크(Karel Čapek)를 오랫동안 흠모해 왔다며, 공격자들의 반지성주의를 잠재우고자 했다. 저명한 동양학자인 야로슬라프 프루셰크(Jaroslav Průšek)는 아시아와 한국에 대한 오랜 이해에 바탕하여 한흥수를 적극적으로 변호하였는데, 한국은 체코와 마찬가지로 파시즘의 적이며 해방된 국가이므로 한흥수에 대한 공격을 멈추고 ‘코리아’와 연대해야 한다고 주장했다.

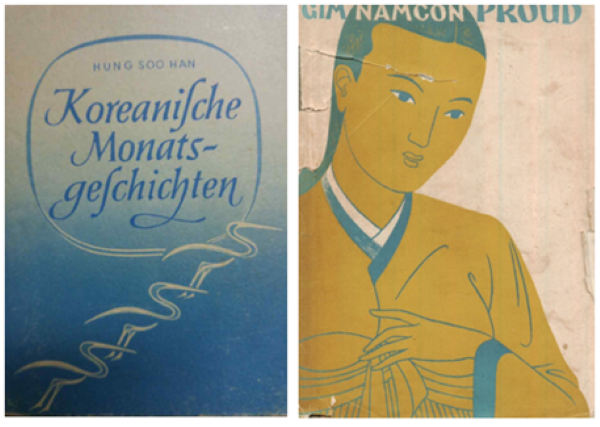

그림 1. 한흥수가 체코에서 출판한 한국 관련 도서들

한국 설화 모음집인 『한국의 열두달 이야기』(좌), 체코어로 번역 출판한 김남천 작 『대하』(우)

공격은 곧 잠잠해졌다. 한흥수는 체코 정부의 극동문제 자문관으로 활동하게 되었고, 체코-코리아 문화관계 수립을 위한 준비작업에도 참여하였다. 한흥수는 해방된 피식민국가의 일원이자 프라하의 신진 지식인으로서 활발한 저술·방송·교육활동을 전개하였다. 한국어를 가르치고 한국 역사를 전파하였으며, 김남천의 소설 "대하"를 번역 출간하는 등 한국 문화를 소개하였다. 신국가 건설과 새로운 세계질서 수립에 관한 논의에도 활발히 참여하였다. 그러나 ‘나치 협력자’라는 혐의를 완전히 종식시킬 수는 없었다. 한흥수는 체코를 곧 떠나야 한다고 생각했다. 정착할 만한 곳은 두 곳이 있었다. 자기 학문의 본거지인 오스트리아 비엔나대학, 그리고 고국.

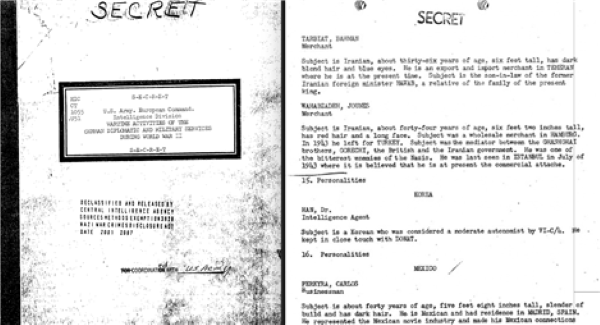

그림 2. 「전시독일 첩보활동보고서」

미 육군 유럽사령부 정보부의 「전시독일 첩보활동보고서」는 한흥수를 나치 ‘첩보원(Intelligence Agent)’이라고 보고했다.

출처: NARA 소장

6. 하빌리타치온 취득, 그리고 동포사회와의 만남

한흥수는 오스트리아의 국가 인정 교수 자격시험인 하빌리타치온(Habilitation)을 1947년 봄 비엔나대학에서 취득하였다. 이는 학자로서 최고의 경지에 올랐음을 학계와 국가로부터 공인받은 것과 같으며, 한국인으로서는 최초에 해당하는 영예이기도 했다. 마침 비엔나대학의 동아시아 교수가 공석이었으므로 정교수로 채용되는 것도 시간문제였다.

한편으로 한흥수는 프라하에서 고국과의 연결고리를 확보하게 된다. 1947년의 프라하는 서유럽과 소련 블록의 교차점에 위치하며 항공·철도 교통이 원활한 국제도시였다. 청년, 여성, 노동자들의 국제대회가 연달아 개최되었다. 1947년 3월 세계민주여성연맹 대표대회를 시작으로, 6월 세계노동조합총회, 7~8월 세계민주주의청년동맹 축전이 개최되었다. 북한의 신생 ‘인민정권’은 대회마다 소수의 대표들을 파견하였다. 한흥수는 북한 대표들을 맞이하고, 이들이 체코의 각계 인사들과 교류할 수 있도록 주선하고 통역도 맡아주었다.

그는 고국의 동포들을 만나고 떠나보낸 감격과 애환을 담은 기사를 미주 한인신문 『독립(Korean Independence)』에 기고하였다. 「전 세계 여성 대표 앞에 조선 여성의 기백을 보인 박정애·이한라 양 대표」, 「우리 전평 대표는 세계 근로대중 앞에 민족의 슬픔을 호소」 「세계민청축전관방기(1~9)」 등 프라하에서 동포들의 활약을 담은 기사를 연달아 발표하였다. 그외에도 2차대전 후 변화하는 국제정세, 한반도문제, 그리고 평양정권의 소식을 담은 칼럼을 발표하였다. 1946년 말부터 1948년 4월까지 『독립』에 게재된 한흥수의 글은 총 54편에 달하였다.

7. 평양의 ‘꺼삐딴 리’, 스탈린 민족학을 수입

박사 학력, 교수 자격, 체코 정보국 활동, 체코와 미주에서의 언론활동, 북한 대표단과의 교류. 한흥수의 이 모든 활동과 경력들은 북한 입국과 활동에 밑거름이 되었다. 한흥수는 1947년 말, 김일성의 초청을 받아 평양으로 귀환하였다. 얼마 지나지 않아 김일성대학 교수, ‘조선 물질문화유물 조사보존위원회’의 위원장이 되었다. 이는 그가 북한 고고인류학의 최고 권위자임과 동시에 문화재 관리 행정의 최고 책임자가 되었음을 의미하는 것이다.

한흥수가 높은 학문적 권위를 인정받고 이를 바탕으로 고위직에 오르게 된 배경에는 북한의 ‘선진문화 도입정책’이 있었다. 북한 당국은 식민지적 노예문화와 봉건적 침체성을 제거하고 새로운 진보적 민족문화, 즉 "민주주의 민족문화"를 창설하기 위하여 여러 선진국가들의 문화, 특히 소련문화를 적극적으로 도입할 것을 주문했다.

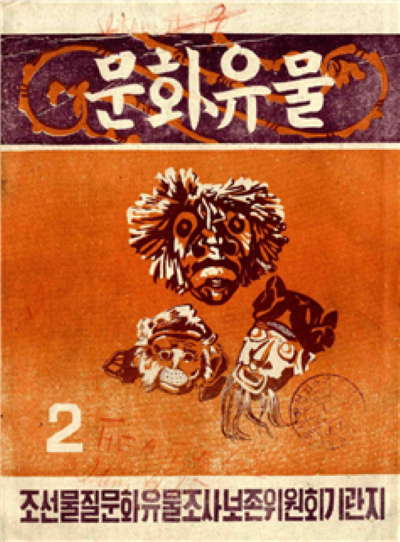

그림 3. 1950 『문화유물』 제2호

출처: 국립중앙도서관 해외기록물, 원출처: NARA

한흥수는 중부 유럽의 문화적 중심지 비엔나대학에서 하빌리타치온을 취득했고, 체코에서는 사회주의·공산주의 지성계 담론을 흡수했다. 평양 제일의 국제인이라 할 만한 한흥수는 선진문화 수입의 최고 적임자였다. 한흥수가 비엔나학파 인류학과 스탈린주의 민족학 가운데 스탈린주의 민족학을 선택하여 도입한 것은 자연스러운 귀결이었다. 조선물질문화유물 조사보존위원회가 간행한 학술지 『문화유물』은 소련 민족학(한흥수는 소련의 민족학(ethnology)를 ‘민속학’으로 번역했다)을 수입하고 전파하는 대표적인 매개체였다.

한흥수가 소련 민족학을 도입하여 ‘조선민속학’을 수립해나가는 과정에서 도유호와 한흥수의 ‘학술 논쟁’이 격렬하게 전개되었다(전경수 2015 ; 한창균 2017). 두 사람은 모두 자기 학문의 모태였던 비엔나학파를 ‘반동 학파’로 규정하고 비판하였다. 그러나 도유호가 비엔나학파의 ‘문화권설’과 변증법적 발전사관을 수용할 만한 가치가 있다고 보고 옹호하였던 데 반해, 한흥수는 유물사관의 입장에서 문화권설을 배척하였다. 1950년까지는 한흥수의 승리였다. 한흥수는 『문화유물』을 통해 유물사관에 입각한 소련 민족학을 체계적으로 도입하고 ‘조선민속학’ 수립을 위한 기반을 닦아나갔다. 그러나 1950년대 초 한흥수가 숙청된 후 도유호는 1960년대 초반까지 북한 고고ㆍ민속학계를 지휘하며 문화전파 이론을 설파하였다.

8. 한국전쟁 시기 평양을 방문한 손님들

1950년 여름 한국전쟁의 발발로 북한의 고고학 연구도, 소련 문화 수입도 정지되었다. 한흥수는 전쟁 초기 서울의 박물관들을 둘러보기도 하였으나, 이후에는 주로 외무성 소속으로 외국 손님을 접객하고 안내하는 일을 맡았다. 헝가리안 저널리스트 티보르 메러이(Tibor Méray)를 비롯한 종군기자들, 그리고 인도적 문제를 조사하기 위해 북한을 방문한 여러 국제단체 방문객들이 주요한 손님들이었다.

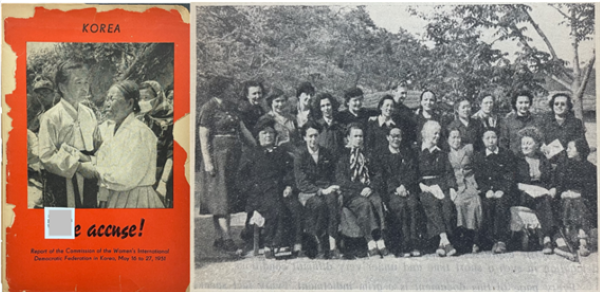

한흥수는 손님들을 맞이하여 모처럼 독일어로 대화하며 우정을 나누었고, 유학시절의 향수에 젖어들기도 했다. 1951년 국제민주여성동맹 조사단이 방문했을 때에는 네덜란드 대표 헤일리허스(Trees Soenito Heyligers)와 사적으로 교유하기도 했다. 1952년 국제민주법률가협회 조사단원이었던 오스트리아 평화운동가 하인리히 브란트바이너(Heinrich Brandweiner)는 한흥수와의 만남을 인상 깊게 기록했다(Jaroslav Olša, jr. & Andreas Schirmer, 2012). 불행히도 외국 손님들과의 우정은 한흥수에게 자유주의 오명을 씌우거나 스파이 혐의를 받게 하는 등 좋지 않은 결과를 불러일으켰던 것 같다.

그림 4. 국제민주여성동맹 조사단의 보고서 We accuse! 표지(좌), 조사단 대표들의 단체사진(우)

단체 사진 뒷줄 오른쪽에서 세 번째 여성이 네덜란드 대표 헤일리허스이다.

출처: 미국 오하이오주립대 소장

9. 1952년 가을, 한흥수의 실종과 ‘조선 민속학’의 소멸

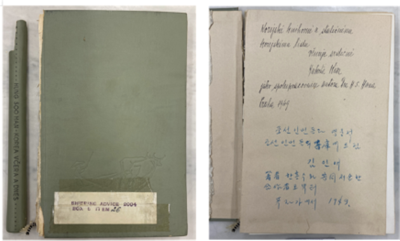

그림 5. 프라하에서 1949년 출판된 한흥수 저, 『한국의 어제와 오늘』

후베르타가 직접 속지에 서명해 “조선 인민에게” 보낸 초판본으로, 북한 외무성에 보관되었다가 한국전쟁기 미군에 노획되었다.

출처: NARA 소장

프라하 시절 동거하며 함께 일했던 후베르타 김(Huberta Kim, 한국명 김인애)과 그의 두 번째 남편이었던 김경한에 얽힌 해묵은 스캔들(전경수, 2015)도, 나치 협력자라는 오명도, 북한 정보당국이 모를 리 없는 한흥수의 치부였다. 특히 김남천과 한흥수의 오랜 인연(한흥수가 체코에서 김남천의 소설 『대하』를 번역 출판하고, 한흥수가 위원장이었던 ‘물보’ 민속학부장에 김남천을 임명하였던 사실)은, 김남천의 숙청과 함께 한흥수의 처지를 옥죄는 결정적인 조건이 되었다.

1952년 가을의 어느 시점에 한흥수는 돌연 자취를 감추었다. 한흥수의 마지막 공식 직함은 ‘조선과학아까데미야 창립준비위원회 서기장’(1952년 5월 7일)이었다. 그런데 1952년 12월에 ‘과학원’이 개원하였을 때에는 한흥수의 이름이 사라져 있다. 한흥수는 당초 ‘과학아까데미야’ 창설을 위한 준비위원회에서 위원장(홍명희)과 부위원장(정준택·백남운) 바로 아래, 창설 임무를 총괄하는 서기장의 직무를 맡고 있었다. 그러나 그 해 가을 한흥수가 숙청되고, ‘과학아까데미야’라는 소련식 명칭은 ‘과학원’으로 바뀌었다. ‘조선과학아까데미야’는 북한 과학연구사업을 통일적으로 지도하고 조직화하며, 소련 지식을 수입하기 위한 연구기관으로 기획되었고, 평양의 지식인들은 북한의 재건과 발전에 실질적으로 기여하고자 하는 열망으로 ‘과학아까데미야’에 참여하였다.

사라진 것은 한흥수 개인만이 아니었다. 1950년대 중반 과학원 산하 ‘물질문화사연구소’는 ‘고고학 및 민속학 연구소’로 개편하였는데, 이는 ‘조선민속학’이 지향했던 중심 학문으로서의 가치가 무화되고, 고고학과 민속학이라는 역사 보조학만이 남게 되었음을 의미했다(전경수, 2015). ‘주체’의 탄생과 ‘민족적 전통’의 고양 분위기 속에서 ‘소련 학문의 수입’이라는 거대 가치도 흐릿해졌다. 한흥수의 ‘실종’과 함께, 한흥수가 수립하고자 했던 ‘조선민속학’ 역시 처음의 문제의식을 살리지 못하고 소멸되었다.

류승주, 2023 「1950년대 초 북한 과학원의 창설과 활동: 참여와 동원의 이중주」 『동국사학』 77

전경수, 2015 「평양정권이 숙청한 인류학자 한흥수 – 굴절과 파행의 ‘고려인류학’」 『근대서지』 11

재오스트리아 한인연합회, 2012 『오스트리아 속의 한국인 – 한·오 수교 120주년과 재오스트리아 한인 50년의 기록』, 리더스가이드

한창균, 2017 『한국 고고학 첫 세대 – 하담 도유호』, 혜안

Jaroslav Olša, jr. & Andreas Schirmer, 2012 “An Unsung Korean Hero in Central Europe: The Life and Work of the Multi-Talented Scholar Han Hŭng-su(1909-?)” Transations, Vol.87, Roral Asiatic Society Korea Branch

Yongwook Yoo, 2017 “A Story of Their Own: What Happened and What is Going on with North Korean Archaeology?” Archaeology of the Communist Era: A Political History of Archaeology of the 20th Century

Andreas Schirmer(ed.), 2018 Koreans in Central Europe; To Yu-ho, Han Hŭng-su, and Others Praesens, Wien

Jaroslav Olša, jr. ed., 2013 Han Hŭng-su : otec československé koreanistiky : korejský historik ve střední Evropě třicátých a čtyřicátých let 20. století, Nová vlna

|