웹진 '역사랑' 2025년 8월(통권 66호)

[기획연재]

일제시기 철도에 투영된 근대의 욕망들 ⑨:

'반도유일의 횡단철도' 평원선은 왜 36년이 걸려서야 완공되었을까? ②

박우현(근대사분과)

1. 일본육군의 제3기 계획선

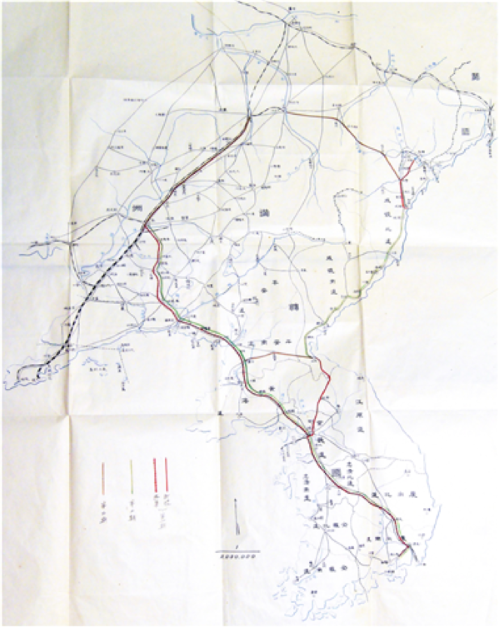

사설철도로 평원선을 부설하려던 계획을 무산시킨 주체가 일본육군이었기에 이들의 한반도 철도망 구상이 궁금해진다. 그림 1은 1909년 9월 21일 일본육군 참모본부가 육군대신 데라우치 마사타케(寺內正毅)에게 보낸 「만한철도경영에 관한 의견서」라는 문서에 첨부된 지도이다. 이 문서는 러일전쟁 이후 일본육군의 대한반도·만주 철도 전략을 확인할 수 있는 자료다.

그림 1. 참모본부 작성 만한철도경영에 관한 의견서

출처: 1909.09.21. 「滿韓鐵道經營二關スル意見書」 『陸軍一般史料-文庫-宮崎』(防衛省防衛硏究所 文庫-宮崎-41)

의견서의 서두는 참모총장이 육군대신에게 우선 러일전쟁 후 러시아의 극동 경영이 활발해지면서 유럽과 아시아의 거리가 줄어들고 있고, 만주와 한국에서의 철도망이 러시아에 대항할 중요한 시설임과 동시에 일본군 승패의 관건이므로 이 의견서 내용의 빠른 실행이 중요하다고 주장하고 있다. 러일전쟁에 승리했음에도 여전히 일본군이 생각하는 가장 큰 위협은 러시아의 남하였다.1) 이에 대응하기 위해 군사적 목적을 주요 목표로 하는 만주·한국 철도망 정비를 한반도 종관철도, 안봉선(안동-봉천), 봉장선(봉천-장춘)을 일대 간선으로 설정하고 나머지 노선을 지선으로 두는 것부터 출발했다. 그리고 이를 실현하기 위한 계획은 3기로 나눠서 제시했다. 그중 1기만 ‘시베리아횡단철도 복선화 준공 전까지’라는 기한이 제시되어 있었다.2)

계획상에 평원선은 제3기에 배치되어 있었다. 의견서는 경원선(제1기), 함경선(경원-회령-청진 간 제1기, 청진-원산 간 제2기), 종관노선 복선화(제2기) 등과 함께 경부선, 경의선 이후 일본 육군이 구상하는 한반도 철도망에 평원선이 자리하고 있었다는 사실을 확인시켜 준다. 의견서에 제시되던 모든 노선들이 조금이라도 남쪽에서 북쪽을 향하는 노선이었다면 평원선은 유일하게 동서를 완벽히 횡단하는 노선이었다. 참모본부는 평원선 부설이 왜 필요하다고 보았을까? 의견서는 압록강 이북에 주둔할 일본군과 함경북도 두만강 주변에 주둔할 일본군 사이에 제2 연락선 역할을 하기 위한 철도망이라고 서술하고 있다. 다만 다른 노선에 비해 시급하지 않으므로 3기 계획으로 배치한다는 설명을 덧붙였다.3)

육군 의견서와 달리 언론 보도는 1909년 시점에도 마치 경원선과 평원선이 우선 부설을 두고 각축을 벌이고 있는 것처럼 보도했다.4) 하지만 실제로는 강제병합 이후 가장 먼저 개통된 노선이 경원선(1914년 개통)이었다. 언론의 호들갑과 달리 1909년에 육군이 계획했던 의견서의 순서대로 한반도 철도가 부설되기 시작했다.

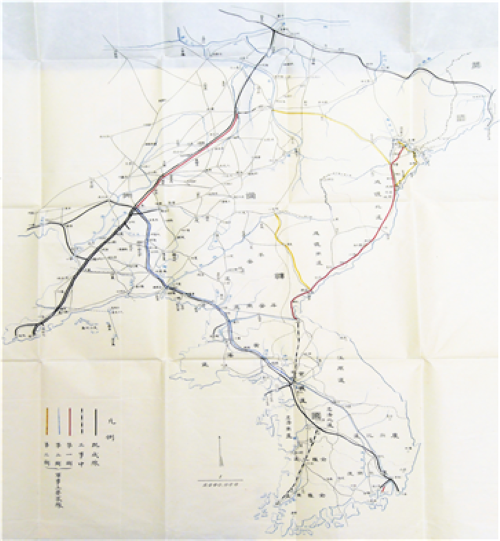

2. 평원선, 계획보다 밀려나는 분위기

그렇다면 경원선 부설을 시작하고, 강제병합이 이루어진 이후 평원선은 일본육군의 조선철도망 계획에서 변화가 있었을까? 육군대신 데라우치가 조선총독으로 부임했기에 그들의 조선철도계획은 더 중요해졌다. 일본육군은 강제병합이 단행된 이후 다시 한번 한반도 만주를 연결하는 철도건설안을 새로 작성했다. 그 결과물이 1911년 5월 참모본부가 작성한 「조선·만주에서의 철도경영방책」이고, 그림 2는 해당 문건에 수록된 지도이다. 이 문건에서 평원선은 1기 함경선에 이은 2기 계획선으로 설정되었다. 1909년 의견서에 1기 계획이었던 경원선이 부설에 들어갔으므로, 한 계단씩 승격하는 모양새였다. 그리고 새롭게 3기 계획선이 등장한다. 아직 중요하지 않다는 언급이 포함되긴 했으나, 1909년 계획에도 등장했던 길림-회령 간 노선 외에 함흥-장진 간을 연결하고 중부 만주로 향하는 노선, 청진에서 동북쪽으로 웅기를 돌아 온성으로 향하는 노선이 추가되었다.5)

그런데 3기 계획으로 추가되었던 노선들이 실제로는 함흥-장진 간 노선을 제외하고는 1기 함경선과 함께 모두 평원선보다 먼저 개통되었다. 1930년대 이른바 북선루트 구축 과정에서 앞질러 부설되는 결과를 낳았는데, 1941년 5월 완공을 기념하여 진행된 관계자 회고에서 원산 측 발기인 대표로 참석했던 모토오카 류노스케(本岡卯之吉)는 1913년 10월 어떤 간담회를 거론한다. 조선 내에 조직되어 있던 일본인상업회의소연합회가 만주 시찰을 갔던 자리에서 열렸던 간담회였는데 당시 이 자리에는 경성, 인천, 대구, 부산 등 상업회의소 대표들과 기자단이 참석했고, 그 자리에서 길회선과 평원선 부설에 관한 논의가 있었다는 내용이었다.

그림 2. 참모본부 작성 조선·만주 철도경영방책

출처: 1911.05. 「朝鮮·滿州二於ケル鐵道經營方案」 『陸軍一般史料-文庫-宮崎』(防衛省防衛硏究所 文庫-宮崎-49)

이 자리에서 한 기자가 국가적 견지에서 길회선이 가장 중요하다고 주장하자 여러 상업회의소 대표가 동조하기 시작했다는 것이다. 모토오카가 남만주와 연결되는 평원선이 ‘경제적’으로 중요하다고 주장했으나 나가노가 ‘경제적’인 것보다 ‘국가적’으로 북만주와 연결되는 길회선이 급부라고 주장했는데, 이 주장이 호응을 얻었다고 한다. ‘국가적’과 ‘경제적’이라는 규정이 서로 다르다는 뜻이 된다. 이 발언에서 ‘국가적’이라고 하는 수식어는 정치·군사적 의미로 이해됐다. 즉 러일전쟁 승리 이후 1910년대까지 이어졌던, 이른바 만주 침략에 대한 희망이 담겨 있었다. 모토오카는 이때 이미 일본정부가 한반도 철도망 계획 중 길회선을 평원선보다 우선한다는 입장이 정해졌다고 회고했다.6)

데라우치는 ‘국가적으로 중요하다’는 논리로 사설철도 부설을 불허했지만, 시간이 갈수록 군사적 목적에서 더 중요하다고 판단되는 노선들에 우선순위가 밀리는 모양새가 지속되었다. 물론 길회선은 조선총독부 차원에서 추진할 수 있는 노선이 아니었기에 조선 내 철도부설계획 상으로는 여전히 경원선, 함경선 다음으로 평원선이 언급되고 있었다.7) 1910년대에도 평양 측 재조일본인을 중심으로 평원선 부설운동이 지속적으로 이뤄지고 있었다. 평원철도기성동맹회를 지족해 총리, 체신대신, 대장대신, 귀족원, 중의원, 조선총독부 등에 속성청원서를 제출하고, 진남포 및 원산 측과 함께 운동을 결의하는 등 적극적인 움직임을 보였다.8) 1917년에는 『매일신보』에서도 평원선 부설 필요성에 관한 특집 기사를 9회에 걸쳐 내보내며 분위기를 띄었다.9)

1919년 3·1운동 이후 사이토 마코토(斎藤実) 총독과 함께 미즈노 렌타로(水野錬太郎)가 정무총감으로 부임했다. 평원선 부설운동을 주도하던 인사들은 정무총감을 찾아가 평원선 부설의 필요성을 설명했다. 그러나 미즈노는 크게 관심이 없었던 것 같다. 정무총감으로서 필요성을 통감하지만 여러 사정이 있어 빠른 진행이 어렵다는 반응만 나왔다. 평양 측 대표였던 마쓰이 다미지로(松井民治郞)는 미즈노 정무총감은 응접의 인상이 나쁘고 항상 졸고 있어 말을 듣는지 알 수 없는 사람이었다고 회고했다.10) 1919년 시점에서 총독부의 태도를 간접적으로 알 수 있다.

1920~1921년에도 평원선 부설을 승인받기 위한 운동이 이어졌다. 특히 1920년부터는 조선총독부도 적극적으로 나섰다고 한다. 문제는 식민지 철도부설이 조선총독부의 의지만으로 이루어질 수 없었다는 점이다. 철도부설은 예나 지금이나 비용이 많이 드는 인프라 구축사업이기 때문에 공채를 발행해 자금을 조달하는데 식민지 사업을 추진하기 위해 공채를 발행할 권한은 일본정부 대장성에 있었기 때문이다. 대장성이 고비용과 재원부족을 근거로 평원선 부설을 반대하고 나섰다.11) 그런데 1920년은 3·1운동의 여파, 당시 하라 다카시(原敬) 내각의 확장재정이 맞물리며 역대 최대 규모의 조선사업공채 발행을 승인받은 해였다.12) 그런데도 평원선은 포함되지 못했다.

평원선 부설에 가장 힘을 보탰던 이른바 ‘조선통’ 중의원 의원 마키야마 고조(牧山耕藏)은 언론에 1920년 예산 팽창을 ‘이상한 팽창’이라고 평하며 이로 인해 평원선 부설이 불발되었다고 비판했다.13) ‘이상한 팽창’이란 1920년대 조선사업공채 예산이 늘어나면서 공채로 자금을 조달했던 사업이 다각화한 것을 의미하는 것으로 보인다. 조선에서 일종의 적자예산인 사업공채 발행을 통해 자금을 조달하는 사업은 1910년대에는 철도, 도로, 항만에 집중되어 있었다. 그런데 1920년대 이를 9개로 늘렸다. 의원 신축, 감옥 신축, 경찰관서 신축 등 3·1운동의 대응 차원에서 추진한 사업이었다.14) 마키야마는 이 사업들로 인해 평원선 부설이 불발되었다고 비판했다고 볼 수 있다. 당시 제국의회에서도 야당이었던 헌정회 의원들을 중심으로 이러한 사업들은 비생산적이므로 공채발행에 의존하면 안 된다고 거센 비판이 있었다.15)

그런데 사안을 면밀히 뜯어 보면 마키야마의 이 발언은 평원선 부설 승인을 받아내지 못한 자신의 과오를 면피하기 위한 핑계로 보인다. 1920년 조선사업공채 발행액 급증은 앞서 언급했듯이 일본 내각의 확장재정정책의 일환이기도 했다. 단순히 3·1운동에 대응하는 사업만 늘어난 것이 아니라 철도부설에 관한 발행예산(1919년 1,443만 엔 → 1920년 2,321만 엔)도 늘어났기 때문이다. 그렇다면 늘어난 예산 속에 평원선 부설이 포함되지 못했다는 뜻이다. 마키야마의 ‘이상한 팽창’ 논리는 절반은 맞고 절반은 틀린 셈이다.

1921년에도 조선사업공채 발행은 크게 늘어났지만 평원선은 포함되지 못했다. 이미 시작했던 함경선과 평양탄광선의 공사비 추가만 승인받았을 뿐이었다. 2년 간의 예산 편성 과정을 보면 이 시기 평원선 부설 좌절의 원인은 단순히 예산 부족으로 볼 수는 없다. 극심한 공황기가 아닌 이상 문제는 예산 부족이 아니었다. 결국 식민본국이 식민지 교통망 구축을 계획할 때 어느 지역을 우선해 배분하는가에 달려있었다. 1921년 시점까지 평원선은 제국의 식민통치에 시급한 노선이라고 여겨지지 않았다고 볼 수 있다.

3. 우세했던 비관론을 뒤집은 갑작스런 부설 승인(1922)

계속되는 부설 승인 좌절 속에 평원선 부설에 관한 분위기는 비관론이 우세했다. 그런데도 지역의 유력자들은 평원철도속성운동연선동맹회를 다시 조직하고 1922년 예산편성에 반드시 포함시킬 것을 다짐했다. 그들은 지금까지 허가를 받지 못한 이유는 모두 대장성에 있음을 지적하며 청원운동의 모든 여력을 대장대신에 집중하겠다고 선언했다.16) 식민지 인프라 구축을 승인하는 최종 보스가 누구인지를 드디어 명확하게 파악한 것처럼 보였다.

조선총독부도 1922년 신규사업으로 경성대학 신설, 미간지 개척, 원산항 개축과 함께 평원선 부설을 내걸었다. 이제 평원선도 공식 협상카드로 부상했다. 상황은 녹록치 않았다. 1921년 하반기는 이미 시작되었던 반동공황 이후 불황이 계속되는 중이었고, 설상가상으로 확장재정을 추진했던 하라 다카시가 11월에 암살당하는 정치적 격변도 있었다. 언론도 비관적이었다. 총독부의 계획 중 평원선 부설이 가장 먼저 삭제될 것이라 전망했다.17) 실제로 사이토 총독까지 일본으로 건너갔음에도 조선 예산 증액안이 모두 삭제됐다는 보도가 전해졌다.18)

그러나 비관적 전망을 뒤집고 일본 정부는 1922년 조선총독부 예산에 평원선 부설을 승인했다. 15년 이상을 끌어왔던 평원선 부설이 드디어 제국의 승인을 받았다. 1922년부터 9개년 계속사업으로 1930년 개통을 목표로 하는 계획이었다. 9년 총액 4,652만 엔의 사업공채를 발행하는 계획안이었다.19) 불투명해 보였던 평원선 부설 승인이 1922년에 이루어질 수 있었던 이유는 어디에 있을까?

모든 사안이 그렇듯이 원인은 하나로 볼 수 없다. 우선 1921년까지 주력했던 함경선, 진해선 건설을 1922년에 종료할 계획이었다는 점이 가장 중요했을 것이다. 그리고 일본이 긴축재정으로 전환하는 분위기였던 것과 달리 조선은 사업공채 증액 기조를 이어가고 있었던 것도 큰틀에서 중요했다.20) 게다가 정치적으로 보면 하라 내각과 보조를 맞춰 조선총독부에서 내지연장정책을 펼쳤던 미즈노 렌타로 정무총감이 아직 예산편성에 관여하고 있었다.21) 재조일본인 중심으로 1921년에 개최되었던 조선사업조사위원회에서도 중요한 의제로 거론되었던 점도 직간접적인 영향을 끼쳤다고 생각된다.22)

이제 승인을 받았으니 평원선 건설은 무리 없이 진행될 수 있었을까? 그렇다면 이 글의 제목처럼 평원선 완공이 36년이나 걸리지 않았을 것이다. 승인 직후부터 평원선 부설은 위기에 봉착했고, 이제부터 오히려 험난한 과정의 시작이었다. 이에 관해서는 다음 호에서 다루도록 하겠다.

1) 参謀本部, 1909.09.21. 「滿韓鐵道經營二關スル意見書」 『陸軍一般史料-文庫-宮崎』(防衛省防衛硏究所 文庫-宮崎-41), 157쪽

2) 参謀本部, 1909.09.21. 앞의 글, 166~167쪽

3) 参謀本部, 1909.09.21. 앞의 글, 194쪽

4) 「平元鐵道經營」 『대한매일신보』 1909년 7월 20일 ; 「平元鐵道計劃」 『대한매일신보』 1909년 7월 24일

5) 参謀本部, 1911.05. 「朝鮮·滿州二於ケル鐵道經營方案」 『陸軍一般史料-文庫-宮崎』(防衛省防衛硏究所 文庫-宮崎-49)

6) 「平元線建設座談會」 『朝鮮鐵道協會會誌』, 朝鮮鐵道協會, 1941년 5월, 17~18쪽

7) 「平元鐵道 速成乎」 『매일신보』 1915년 12월 24일

8) 「同盟會 議案」 『매일신보』 1913년 2월 25일 ; 「同盟會의 運動方針」 『매일신보』 1913년 3월 11일

9) 「平元線의 槪勢(一)~(九)」 『매일신보』 1918년 8월 4일~15일

10) 앞의 글, 1941년 5월, 18~19쪽

11) 「平元線削除事情」 『조선일보』 1920년 12월 10일 ; 「平元線의運命 絶望될쥴노觀測」 『조선일보』1920년 12월 16일 ; 앞의 글, 1941년 5월, 19쪽

12) 박우현, 2019 「1920년대 조선사업공채 정책 변화와 재원조달의 부실화」 『한국사연구』 185, 129~130쪽

13) 牧山耕藏, 1920.02. 「平元線繰延問題如何」 『大陸之工商』 6-3, 大陸工商社, 9쪽

14) 박우현, 2019 앞의 글, 129쪽

15) 1920.07.16. 「第43回帝國議會 衆議院 國債償還資金ノ繰入ヲ為ササルコトニ關スル法律案外七件委員會議錄 第三回」, 17쪽

16) 「平元線速成同盟會組織」 『조선일보』 1921년 3월 28일 ; 「箕城漫筆 平元線의運命」 『동아일보』 1921년 7월 12일 ; 「平元鐵道速成 市民大會決意」 『매일신보』 1921년 10월 30일 ; 「平元線代表入城」 『매일신보』 1921년 11월 26일 ; 「平元問題決議」 『매일신보』 1921년 11월 27일

17) 「明年度 朝鮮豫算에 就하여」 『매일신보』 1921년 11월 14일

18) 「橫說竪說」 『동아일보』1921년 11월 11일 ; 「更히 朝鮮補給金에 對하여(下)」 『매일신보』 1921년 11월 22일

19) 內閣, 1922 「朝鮮事業公債法 樺太事業国債法中ヲ改正シ 台湾事業公債法ヲ改正シ 関東州事業公債法ヲ定ム」 『公文類聚 第四十六編 大正十一年 第二十一巻』

20) 박우현, 2019 앞의 글, 133쪽

21) 李炯植, 2013 「水野錬太郎政務總監在任期における統治構想」 『朝鮮總督府官僚の統治構想』, 吉川弘文館, 106쪽

22) 川北昭夫, 1993 「1920年代朝鮮の工業化論議について」 『地域総合研究』 21-1 ; 전성현, 2011 『일제시기 조선 상업회의소 연구』, 선인, 142-160쪽

『대한매일신보』, 『매일신보』, 『조선일보』, 『동아일보』

『朝鮮鐵道協會會誌』, 『大陸之工商』

內閣, 1922 「朝鮮事業公債法 樺太事業国債法中ヲ改正シ 台湾事業公債法ヲ改正シ 関東州事業公債法ヲ定ム」 『公文類聚 第四十六編 大正十一年 第二十一巻』

参謀本部, 1909.09.21. 「滿韓鐵道經營二關スル意見書」 『陸軍一般史料-文庫-宮崎』(防衛省防衛硏究所 文庫-宮崎-41)

参謀本部, 1911.05. 「朝鮮·滿州二於ケル鐵道經營方案」 『陸軍一般史料-文庫-宮崎』(防衛省防衛硏究所 文庫-宮崎-49)

帝国議会会議録検索システム

전성현, 2011 『일제시기 조선 상업회의소 연구』, 선인

李炯植, 2013 『朝鮮總督府官僚の統治構想』, 吉川弘文館

박우현, 2019 「1920년대 조선사업공채 정책 변화와 재원조달의 부실화」 『한국사연구』 185

川北昭夫, 1993 「1920年代朝鮮の工業化論議について」 『地域総合研究』 21-1

|