웹진 '역사랑' 2025년 8월(통권 66호)

[기획연재]

섬에서 만나는 고려사 ⑤:

강화도의 고려시기 절과 불교문화재

박종진(중세1분과)

1. 개경 절의 창건과 기능

고려왕조에서 절은 매우 중요한 공간이었다. 고려시기 절은 승려들이 모여서 수행하는 공간인 동시에 신도들이 찾아와 기도하는 곳이었다. 고려시기에는 전국에 많은 절이 있었고, 특히 수도였던 개경은 불교 도시라고 할 수 있을 만큼 많은 절이 있었다. 개경의 절은 종교의 본질적인 기능 외에도 연등회(燃燈會), 팔관회(八關會) 등 국가 차원의 불교행사가 거행되는 곳이었고, 이때 사람들이 모여들었기 때문에 자연스럽게 교역과 만남의 장소가 되기도 하였다. 또 개경의 주요 절은 왕실이나 고위 관료의 원당(願堂)으로 운영되었으며, 몇몇 주요 절에는 역대 왕의 진전(眞殿)이 설치되었다. 고려의 왕들은 절에 자주 행차하였기 때문에 자연스럽게 절은 왕과 왕실의 임시 거주공간으로 이용되었으며, 더 나아가 교서를 반포하거나 죄수를 석방하는 등 왕의 정치공간으로 활용되기도 하였다. 이 외에도 개경 절에는 진제장(賑濟場)이 설치되어 구휼이 이루어지기도 하였다. 이렇게 개경의 절은 종교적 기능에 한정된 장소가 아니라 정치·경제·사회·문화 등으로도 중요한 곳이었다.

개경의 주요 절 중에는 태조 때에 창건된 것이 많았다. ‘훈요십조(訓要十條)’에 따르면 태조가 절을 세운 이유는 부처의 힘으로 국가의 기업을 굳건히 하려는 것이었는데, 그 위치는 도선이 정한 산수의 순역(順逆)에 따랐다고 하였다. 이것은 풍수지리설에 따른 비보사찰(裨補寺刹)이라 할 수 있다. 태조는 919년 개경으로 천도하면서 도내(都內)에 10개의 절을 지었다. 이때 창건된 10개의 절은 『고려사』에서 확인되는 법왕사(法王寺)와 왕륜사(王輪寺)를 비롯해서 『삼국유사』의 기록을 통하여 알 수 있는 자운사(慈雲寺), 내제석원(內帝釋院), 사내사(舍那寺), 보제사(普濟寺:大禪院), 신흥사(新興寺), 문수사(文殊寺), 영통사(靈通寺), 지장사(地藏寺) 등이다. 태조가 개경으로 천도하면서 세운 10개의 절은 개경 절 중에서도 특별한 의미를 가졌다. 궁궐 안에 창건된 내제석원은 왕과 밀접한 관계를 가지면서 궁궐 안의 불교행사를 주관하였고, 황성 안에 있었던 법왕사는 팔관회와 밀접한 관련이 있는 절이어서 팔관회가 열리면 왕은 항상 법왕사에 행차하였다. 선종 사원이었던 보제사(연복사)도 조선중기까지 중요한 위상을 유지하였다.

태조 때에는 이후에도 많은 절들이 세워졌다. 921년(태조 4) 10월에 대흥사(大興寺)가 세워진 것을 비롯해서, 다음해인 922년 4월에 일월사(日月寺), 924년에는 외제석원(外帝釋院), 신중원(神衆院)과 흥국사(興國寺)가 세워졌다. 또 927년(태조 10)년에 묘지사(妙智寺), 929년(태조 12)에 구산사(龜山寺), 930년 8월에 안화사(安和寺), 935년(태조 18)년에 개국사(開國寺), 936년에 광흥사(廣興寺), 내천왕사(內天王寺), 현성사(賢聖寺), 미륵사(彌勒寺) 등이 세워졌다. 또 태조의 옛집이었던 광명사(廣明寺)도 태조 때에 창건되었다.

태조 때 창건된 절의 위치와 관련해서 주목되는 것은 일부를 제외하고는 모두 개경의 중심부라 할 수 있는 궁궐 주변과 송악산 기슭에 위치하였다는 점이다. 이것은 태조가 절을 설치한 목적, 곧 당시 절의 기능과 연관된 듯하다. 우선 태조는 이들 절에 팔관회(법왕사), 연등회(왕륜사) 등 주요 불교행사를 분담시키고 각 종파의 근거지로 삼았다. 곧 태조는 개경 중심부인 궁궐 주변에 절을 설치하고, 그곳에서 중요한 불교행사를 주관하게 하였는데, 이 자체가 정치적으로 매우 의미 있는 일이었다.

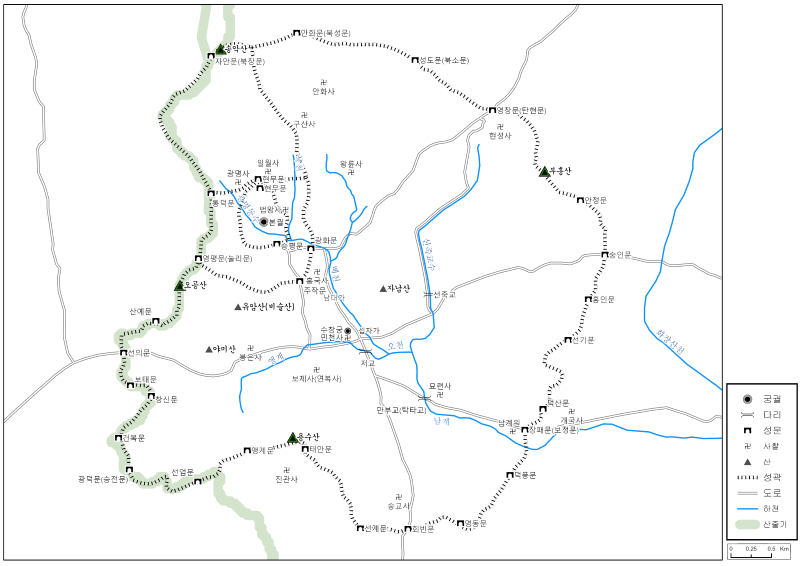

그림 1. 고려시기 개경의 주요 절(성 안)

출처: 박종진, 2022 『고려왕조의 수도 개경』, 눌와

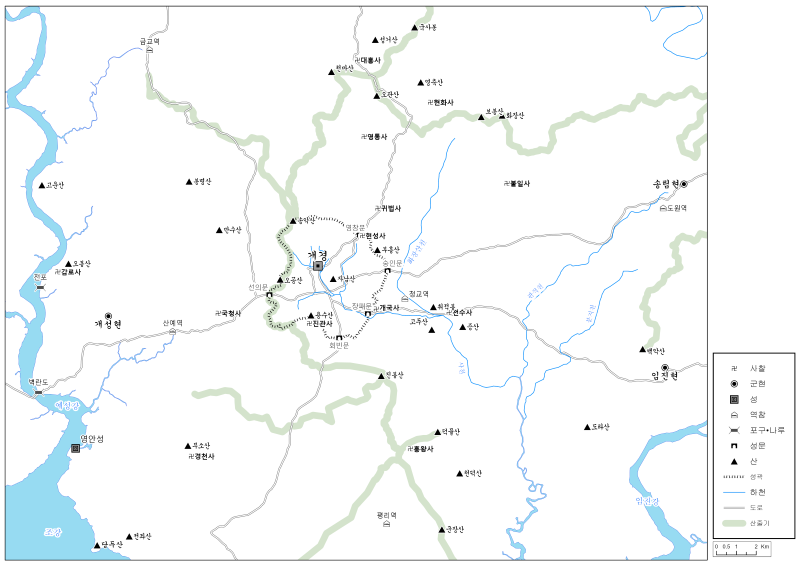

그림 2. 고려시기 개경의 주요 절(성 밖)

출처: 박종진, 2022 『고려왕조의 수도 개경』, 눌와

태조 이후에도 개경에는 많은 절들이 창건되었다. 현종 20년 나성이 축조되기 이전에 봉은사(奉恩寺)·불일사(佛日寺)·숭선사(崇善寺)·귀법사(歸法寺)·진관사(眞觀寺)·숭교사(崇敎寺)·혜일중광사(慧日重光寺)·현화사(玄化寺) 등이 세워졌고, 현종 20년(1029) 나성(羅城)의 축조 이후에 흥왕사(興王寺)·국청사(國淸寺)·홍호사(弘護寺)·경천사(敬天寺)·천수사(天壽寺) 등이 세워졌다.

태조 이후 창건된 주요 절의 위치는 대체로 태조 후반기 이후의 추세와 비슷하다. 즉 개경의 도시정비가 진전되면서 개경 중심부에는 국가가 지원하는 큰 절이 들어서기 어려웠기 때문에, 봉은사 정도를 제외하고는 모두 궁성이나 황성에서 어느 정도 떨어져 지을 수밖에 없었을 것이다.

개경 절의 창건 추이에는 몇 가지 특징이 있다. 첫째, 창건시기에 따라 개경 절의 위치가 대체로 개경의 중심부에서 점차 사방으로 퍼졌으며, 더 나아가서는 나성 밖으로 나갔다. 이것은 개경이 황성에서 나성, 4교(四郊)로 확장되는 과정과 일치하는데, 개경의 도시정비가 진전되면서 개경 중심부에는 국가가 지원하는 큰 절이 들어서기 어려웠기 때문일 것이다. 이와 관련된 것으로 나성 완성 이후에 창건된 경천사·국청사·천수사는 개경에서 밖으로 나가는 주요 교통로에 있었다. 둘째, 919년 창건된 10개의 절을 비롯해서 태조 때 창건된 절들은 대체로 개경의 풍수를 보완하는 비보사찰의 성격을 가졌다면 태조 이후에는 주요 절들은 왕실의 원당(願堂)으로 지어졌고 그 중 상당수는 진전사원이 되었다.

2. 강도 시기 강화도의 절

강화 천도 시기 강화도에는 어떤 절들이 있었을까? 『고려사』와 『고려사절요』에서 강도시기(1232년 7월∼1270년 5월)에 확인되는 주요 절로는 봉은사(奉恩寺)·법왕사(法王寺)·흥국사(興國寺)·왕륜사(王輪寺)·보제사(普濟寺)·묘통사(妙通寺)·건성사(乾聖寺)·복령사(福靈寺)·묘지사(妙智寺)·현성사(賢聖寺)·천수사(天壽寺)·미륵사(彌勒寺)·안화사(安和寺)·선원사(禪源寺)·혈구사(穴口寺) 등이 있다. 이 중 혈구사와 선원사를 제외하고는 모두 강도로 천도한 후 개경에 있던 절과 같은 이름으로 세운 절이다.

먼저 강화 천도 후 개경에 있던 절과 같은 이름으로 세운 절에 대해서 살펴보자. 이 절들의 창건 시기는 봉은사(1234년)와 흥국사(1243년)만 확인되지만 대부분은 강화 천도 후 강도를 건설하면서 창건되었을 것으로 보인다.(다만 1260년 이후 용례가 하나씩만 있는 천수사·미륵사·안화사에 대해서는 강도의 절이라는 견해와 개경의 절이라는 의견이 있다. 또 1245년(고종 32)이후 고종의 행차가 집중된 건성사는 천도 후 어느 정도 지나서 다른 절들보다 조금 늦게 세워졌 수도 있다.) 이 절들은 개경에서 팔관회와 연등회 등 중요한 국가의 불교의례와 연관된 절이다. 천도 후 이 절들을 먼저 세운 것은 팔관회와 연등회를 비롯하여 중요한 불교의례를 개경에서 하던 대로 하려고 하였기 때문이다.

강화 천도 후 기록에서 가장 먼저 보이는 절이 봉은사이다. 1234년(고종21) 2월 연등회를 열고 고종이 봉은사에 행차했다. 이때 참정(參政) 차척(車倜)의 집을 봉은사로 삼고, 민가를 철거하여 길을 넓혀 가마가 다닐 수 있도록 하였다고 한다(『고려사』 권6). 개경에서도 매년 2월 연등회(2월 14∼15일 상원연등회)가 열리면 첫날인 14일 왕은 본궐(강안전)에서 공식 행사를 마치고 오후에 봉은사에 가서 태조 영정에 제사 지냈다. 이것이 연등회 때의 관례이자 가장 중요한 행사였다. 위 기록에서 보듯이 1234년 강도에서 처음 열린 연등회 때에도 개경의 연등회 때의 핵심 의례였던 왕의 봉은사 행차와 태조진전에서의 제사가 이루어졌다. 1932년에 편찬된 『속수증보강도지(續修增補江都誌)』에서 강화군 하점면 봉천산(奉天山)의 절터를 강도 시기 봉은사지로 추정한 이래 현재 보물로 지정된 강화 장정리 석조여래입상과 장정리 오층석탑이 있는 곳을 최근까지도 봉은사지로 보고 있다. 그렇지만, 장정리의 절터의 위치로 보아서 이 절터를 강도 시기 연등회와 관련있는 봉은사가 있던 곳으로 보기 어렵다. 우선 위치가 강도 중심지에서 멀리 떨어져 있을 뿐 아니라 산기슭 이어서 참정 차척의 집을 봉은사로 삼고, 민가를 철거하여 길을 넓혀 가마가 다닐 수 있도록 하였다고 한 『고려사』의 기록과도 맞지 않는다. 강도시기 봉은사는 강도 궁성 근처에 있었을 가능성이 높다.

그림 3. 강화군 하점면 장정리 석탑(보물)

이 탑이 있는 봉천산 아래 장정리 절터는 연등회와 연관된 봉은사의 것이 아니고 고려시기 활동했던 봉천우(奉天祐) 일가의 원찰이었을 가능성이 크다. 개경의 봉은사는 궁궐에서 멀리 떨어지지 않은 황성 남쪽에 있었다(그림 1. 참고).

출처: 정학수 촬영

연등회 때 왕이 봉은사에 가듯이 11월에 열리는 팔관회 때도 왕은 법왕사에 행차했다. 왕은 팔관회 첫날인 11월 14일 본궐(구정과 신봉루)에서 공식 행사인 조하(朝賀) 의식을 하고 법왕사에 갔다. 연등회 때 왕이 봉은사에 행차한 것과 같이 왕이 팔관회 때 법왕사에 가는 것은 관례이자 가장 중요한 행사였다. 강화 천도 후 팔관회를 열고 고종이 법왕사에 처음 간 것은 1235년 11월이다. 이것으로 보아 법왕사도 천도 직후 창건된 것으로 보인다. 강도 봉은사의 위치에 대해서는 논란이 있지만 법왕사는 강화도성의 궁성 동쪽에 있는 견자산 북쪽에 있었을 것으로 추정된다. 1245년(고종 32) 견자산 북쪽 마을에 난 불이 법왕사에 옮겨붙었다는 기록이 있기 때문이다. 개경의 법왕사 역시 궁성 동쪽에 있었다.(그림1. 참고) (법왕사의 위치를 강화중학교 근처로 추정하기도 한다.) 이렇게 천도 직후 봉은사와 법왕사를 짓고 연등회와 팔관회를 정해진 시기에 개최한 것은 임시 수도 강도의 위상, 더 나아가서 강도 조정의 정통성과 계승성을 확보하기 위해서였을 것이다.

봉은사와 법왕사 못지않게 중요한 절이 현성사, 왕륜사, 묘통사였다. 개경에서 이 절들은 외적의 침입 등 국가의 재난을 극복하기 위한 불교의례를 주관하였다. 개경 탄현문 안에 있었던 현성사에서는 문두루도량(文豆婁道場)이 열렸고, 개경 나성 서쪽의 묘통사에서는 마리지천도량(摩利支天道場)이 열렸다. 문두루도량은 사천왕 신앙에 기초한 문두루 비법을 통해 외적을 물리치는 것을 목적으로 하는 행사였다. 강도 시기의 기록에서는 왕이 현성사와 묘통사에 행차한 것만 확인되고, 두 절에서 문두루도량과 마리지천도량이 열린 것은 확인되지 않지만, 왕이 행차했을 때 두 절에서 문두루도량과 마리지천도량이 열렸을 것이다. 또 왕륜사에서는 1254년(고종 41)에 천병화엄신중도량(天兵華嚴神衆道場)이 열릴 때 고종의 행차가 있었다. 몽골과 전쟁 중이었던 강도 시기에 국가의 재난을 극복하기 위한 불교의례를 주관하던 이 절들이 중요한 위치를 차지한 것은 자연스러운 일이었다. 1235년의 기록에 보이는 현성사를 포함해서 왕륜사, 묘통사는 천도 초기에 창건되었을 것으로 보인다. 담선법회(談禪法會)를 개최하던 대표적인 선종사원인 보제사도 강도에 창건되었다. 『고려사』에는 원종 이후 원종이 보제사에 자주 행차하여 오백나한재를 연 기록이 있다. 고종이 보제사에 행차한 기록은 보이지는 않지만, 보제사는 초기부터 개경에서와 마찬가지로 담선법회(談禪法會)를 정기적으로 연 사찰로서 기능하고 있었다고 보는 견해가 있다.

1216년(고종3) 『고려사』 기록에 처음 등장한 건성사는 천도하기 전 고종이 자주 행차하던 절이다. 고종은 천도 전인 1216년(고종 3)부터 1230년까지 자주 건성사에 갔고, 천도 후에도 1259년까지 계속 건성사에 갔으며 고종에 이어 즉위한 원종 역시 1267년까지 건성사에 행차한 기록이 있다. 그때 고종과 원종은 복령사에도 함께 갔다. 건성사와 복령사는 원간섭기 이후에도 왕의 행차가 이어전 것으로 보아 고려 왕실과 밀접한 관련이 있는 절로 보인다. 흥국사는 태조 때 개경 궁궐 남쪽 가까운 곳에 창건된 절로 승려의 수계의식이 진행되는 관단사원(官壇寺院)이면서, 1046년(문종 즉위년) 이후로 문무백관이 국왕의 생일을 축하하는 법회를 열던 사찰이었고, 궁궐과 가까워 여러 정치적 사건과 연루된 절이기도 하다. 흥국사는 1243년(고종30) 7월 창건 기록이 있는 절이지만 국왕의 행차가 단 한차례도 확인되지 않는다. 또 최우가 죽은 후 최충헌의 진영을 옮긴 기록이 있는 창복사(昌福寺)는 천도하기 전에 최충헌이 개경 동남쪽에 세운 절인데, 최우가 강도에 다시 세운 절이다.

강화 천도 후 개경에 있던 절과 같은 이름으로 세운 절들의 위치에 대해서는 법왕사를 제외하고는 추정할 수 없지만 이 절의 대부분이 국가의 중요 불교의례와 연관되었다는 점에서 상당수는 강도의 중심에서 크게 벗어나지 않은 곳에 있었을 가능성이 높다. 또 이 절들은 개경 환도 후 개경에 같은 이름의 절을 복원하면서 대부분 폐사되었을 것이다. 또 그때 개경으로 가져갈 수 있는 주요 시설을 개경으로 옮겨서 개경 절을 복원할 때 사용하였을 가능성이 높다. 어쩌면 그것들은 강도로 천도할 때 개경에서 가져온 것도 적지 않았을 것이다.

그림 4. 강화군 화도면 흥왕리 사지 축대

마니산 남쪽 흥왕리에 있는 절터를 흥왕사지로 보기도 한다. 흥왕사는 강도 시기에 용례가 확인되지 않는다. 개경의 흥왕사는 개경 성 밖 남쪽에 있었다(그림 2. 참고).

출처: 박종진 촬영(2014년 1월 사진)

다음으로 개경의 절과 관계없이 강도에 새로 지은 절로 혈구사(穴口寺)와 선원사(禪源寺)가 있다. 혈구사는 고종 때 풍수가 백승현(白勝賢)의 주장에 따라 왕업의 연장[延基]을 위해 지은 절이다. 이때 삼랑성(三郎城)과 신니동(神泥洞)에 가궐(假闕)도 함께 지었다. 혈구사는 강도 시기 대일왕도량(大日王道場)이 개최되었던 절이었고, 선원사는 1246년(고종 33) 최우(崔瑀)가 원찰로 지은 절이다. 선원사 낙성식 때 참석한 고종은 수선사의 4세인 진명국사(眞明國師) 혼원(混元)을 초빙하였다. 이때부터 수선사 사주는 선원사 주지를 거치게 되었고, 선원사는 수선사와 최씨정권의 긴밀한 관계를 상징하는 절이 되었으며, 최씨정권이 무너진 뒤에도 김준 등 무인 집정자들의 영향력 아래 있었다. 선원사는 개경 환도 이후에도 강화도에서 중요한 위상의 절이었다. 1290년(충렬왕 16) 충렬왕은 합단의 침입으로 강화도로 피난갔을 때 선원사에 머물렀고, 충선왕은 재정개혁을 하면서 전농사(典農司)에서 거둔 곡식 중 일부를 1309년에 대장도감과 선원사에 나누어 주기도 하였다. 선원사는 지금 해인사에 있는 팔만대장경이 한때 보관되었던 곳으로도 유명하다. 강도 시기 대장도감에서 판각하여 1251년(고종 38) 9월 강화도성 서문 밖의 대장경판당에 보관되었던 대장경판은 그 후 선원사로 옮겨져 보관되다가 1398년(조선 태조 7) 해인사로 옮겨졌다.

선원사는 어디에 있었을까? 강화군 선원면 지산리에는 1977년 국가 사적으로 지정된 선원사지가 있다. 그런데 그곳보다 서북쪽으로 조금 떨어진 선행리에 있는 충렬사(忠烈祠) 주변에 강도 시기 선원사가 있었다는 견해가 오래전부터 있었다. 이 경우 지금 선원사지는 신니동 가궐터로 본다. 천도시기 새로 창건한 혈구사·창복사·선원사는 환도한 이후에도 개경으로 이전되지 않고 강화도에 그대로 남겨졌다.

그림 5. 강화군 선원면 지산리 선원사지(사적)

선원사지에서는 1976년 지표조사 때 ‘선원사(禪源寺)’라는 글씨가 새겨진 1341년(충숙왕 복위 2) 조성된 옥등(玉燈)이 발견되었고, 동국대학교 박물관에서 1996년부터 2001년까지 발굴조사를 하고 절터를 현재의 모습으로 정돈하였다.

출처: 박종진 촬영(2025년 4월 사진)

한편, 기록이나 유물로는 확인이 되지 않지만 강화도에는 개경에서 천도하기 이전부터 절이 있었을 것이다. 고려시기 단위 군현의 중심지(치소) 주변에는 지방관아의 불교의례를 주관하거나 군현 민들이 왕래하던 절이 있었기 때문이다.

강도 시기 강화도에 많은 절들이 세워졌지만 지금 남아있는 고려시기 불교문화재는 아주 적다. 절터로는 위치 논란이 있는 사적 선원사지, 이전부터 봉은사지로 추정되어 온 하점면 장정리 사지, 흥왕사지로 추정되는 흥왕리 절터가 있고[절터에 대해서 정리한 자료로는 2009년 인천광역시립박물관의 보고서(『강화의 절터-지표조사 보고서』 인천광역시립박물관 조사보고 제22집)와 2025년 국립서울문화유산연구소에서 펴낸 자료집(「IV.종교유적」 『고려강화도성 고고자료집2』)이 있다. 전자에는 절 7개와 절터 29개가 조사되어 있고 후자에는 절과 절터 포함하여 37개가 정리되어 있다. 그 중에는 강도시기 『고려사』에 이름이 보이는 묘지사, 묘통사, 봉은사, 선원사, 왕륜사, 혈구사, 흥왕사, 법왕사 등이 포함되어 있지만 지금까지 논란이 되고 있는 봉은사와 선원사를 제외하면 위 절터가 강도시기의 것이었는지 확인할 수 있는 자료가 없다.], 불상으로는 보물로 지정된 강화 장정리 석조여래입상과 강화 청련사 목조아미타여래좌상이 있으며, 탑으로는 강화 장정리 오층석탑이 있을 뿐이다.

강도 시기 강화도에 많은 절이 세워졌지만 지금 강화도에 고려 불교문화재가 거의 없는 이유는 개경 환도 후 개경에 같은 이름의 절을 복원하면서 강화 도성의 절은 자연스럽게 폐사되었고, 그때 개경으로 가져갈 수 있는 주요 시설을 개경으로 옮겨서 개경 절을 복원할 때 사용하였기 때문이라고 생각한다. 또 환도하면서 개경으로 가져간 것들은 어쩌면 강도로 천도할 때 개경에서 가져온 것도 적지 않았을 것이다.

강호선, 2017 「강도에서의 사원운영과 불교의례」 『강화 고려도성 기초학술연구』, 국립강화문화재연구소

강호선, 2022 「고려 강도시기 사원의 경영과 역할」『강화도성의 구조와 운영』, 국립강화문화재연구소·한국중세사학회

박종진, 2022 『고려왕조의 수도 개경』, 눌와

강화군·강화문화원, 2009 『강화 고려궁지 학술조사보고서』

인천광역시립박물관, 2009 『강화의 절터-지표조사 보고서』, 인천광역시립박물관 조사보고 제22집

국립서울문화유산연구소, 2025 「IV.종교유적」 『고려강화도성 고고자료집2』

|