웹진기사

|

웹진기사

나의 책/논문을 말한다

[나의 책을 말한다] 백제 국가제사 연구_강진원 작성자 한국역사연구회 BoardLang.text_date 2025.09.02 BoardLang.text_hits 407 |

|

|

웹진 '역사랑' 2025년 8월(통권 66호)

[나의 책을 말한다] 강진원, 2025. 06. 『백제 국가제사 연구』, 서경문화사강진원(고대사분과) 서포 김만중(1637~1692)은 홀로 계신 어머니를 위하여 『구운몽』을 지었다고 한다. 고전 문학 전공자가 아닌지라 그것이 온전한 진실인지 명확히 판별할 길은 없다. 다만 어느덧 지천명을 향해 가니, 하나는 알 것 같다. 어머니와 떨어져 있을수록 당신이 좋아하던 것들이 떠오른다는 사실이다. ‘엄마’는 2년 전 봄 희소 암으로 인한 극심한 통증 속에 세상을 떠났다. 이후 공부가 힘들었다. 지난날을 돌아보니 참 못나고 부족한 자식이었기 때문이다. 그러다 문득 엄마가 나의 첫 학술 단행본 『고구려 국가제사 연구』를 받고 매우 기뻐하던 기억이 떠올랐다. 하여 복잡한 심경을 다스리고, 어디선가 함께할 엄마를 그리며 백제 국가제사에 관한 글을 쓰게 되었다. 그것이 바로 이 책이다.

국가제사는 왕권의 의지가 투영되어 그 격이 높아진 제사로, 백제의 대표적 국가제사는 동명묘(東明廟)・구태묘(仇台廟) 제사 및 천지합제(天地合祭)와 천・오제(五帝) 제사를 들 수 있다. 그런데 이름에서 엿보이듯, 동명묘・구태묘 제사는 왕실 시조인 동명이나 구태를 대상으로 한 데 비하여, 천지합제와 천・오제에서는 하늘과 땅 같은 지고한 존재를 모셨다. 따라서 양자는 기본적인 성격이 다르다. 또 관련 기록이 가리키는 시기적 범주를 보면, 동명묘 제사에서 구태묘 제사로, 천지합제에서 천・오제 제사로 무게 중심이 옮겨갔다고 이해된다. 여기에 별다른 이견은 없는 실정이다. 다만 각각의 제사에 얽힌 문제를 전반적으로 살피고, 그에 토대하여 백제 국가제사 전반을 조망하려는 노력은 다소 부족한 감이 없지 않다. 그렇기에 이 책에서는 기존 성과의 한계를 넘어 총체적인 역사상에 다가가는 데 힘을 쏟았다. 동명묘 제사와 구태묘 제사의 경우 구체적인 운영 양상도 다루었으나, 무엇보다 관심을 둔 문제는 시일이 지남에 따라 동명묘 제사를 대신하여 구태묘 제사가 대두한 원인의 검토였다. 이미 많은 견해가 나왔으나 시원한 답을 얻지 못한 것 같았기 때문이다. 이때 주목한 요소는 ‘공간’이다. 나는 석사 학위 논문(「高句麗 始祖廟 祭祀 硏究」) 이래 일련의 논의를 통하여 시조묘 제사는 묘제(墓祭) 곧 분묘제사에 속하며, 고구려에서는 애초 무덤 중시 풍조 아래 조상 제사의 중심 공간이 무덤이었기에 시조묘 제사가 중시되었으나, 훗날 그러한 기조가 바뀜에 따라 종묘 제사가 부상하였으니, 이처럼 무덤 중시 풍조와 시조묘 제사가 연동하는 현상은 신라에서도 엿볼 수 있다고 판단하였다.

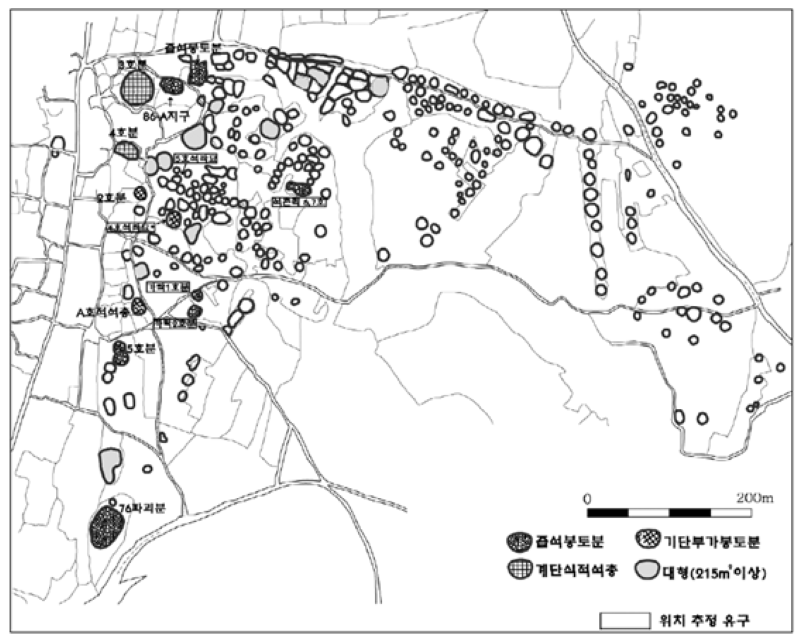

동명묘 제사와 구태묘 제사는 모신 대상에서 알 수 있듯이 조상 제사의 범주에 들어가는데, 『삼국사기』나 『주서』 등의 중국 문헌에 따르면 동명묘는 시조묘, 구태묘는 종묘로 여겨진다. 이에 백제 또한 고구려・신라와 마찬가지 양상을 보였을지도 모른다는 생각에 여러 기록과 발굴 성과를 참조하여 실상에 접근하였다. 그 결과 본디 무덤 중시 풍조가 성행한 까닭에 시조의 장지로 전하는 곳과 연관된 동명묘에서의 제사는 즉위의례로까지 치러지며 강고한 위상을 자랑하였지만, 5세기 중・후반 이후 내세관과 영혼관의 변화, 유교 문화에 대한 이해 증진, 대외적 위협의 지속, 혈연적 계보 관념의 고양으로 말미암아 무덤 중시 풍조가 약해지고 종묘로의 관심이 증대되어 동명묘 제사를 대신하여 구태묘[종묘] 제사가 대두하였음을 밝혔다.  그림 1. 석촌동 고분군 분포도

도면 서남쪽에 자리한 76-파괴분 일대에 동명묘가 자리하였으리라 추정된다. 출처 : 조가영, 2012 「석촌동 고분군의 축조 양상 검토 -고분 분포를 중심으로-」 『韓國上古史學報』 75, 269쪽 천지합제와 천・오제 제사의 경우, 많은 이가 지적하였듯이 중국의 유교적 천지 제사인 교사(郊祀)와 비슷한 모습이 나타난다. 천지합제가 대개 정월에 남쪽 교외, 곧 남교(南郊)에 세워진 단에서 이루어졌고, 천・오제 제사의 대상인 오제가 중국에서 제천 시 모신 오제와 상통하는 신격으로 파악된다는 점이 대표적이다. 다만 종래는 천지합제와 천・오제 제사의 추이를 살필 때 중국의 교사 경향에 그다지 큰 주의를 기울이지 않은 감이 있다. 덧붙여 아무리 외래 문물을 수용하였다 한들 재래의 사고 관념에 뿌리를 둔 부분이 존재할 터이고, 국가제사인 이상 왕권의 당면 현실이 운영 방식에 녹아든 경우가 존재하였으리라 생각됨에도 역시나 관련 논의가 심도 있게 이루어지지 못한 것처럼 다가왔다.

이에 그러한 부분에 초점을 맞추어 천지합제와 천・오제 제사를 되짚은바, 새로운 사실을 확인할 수 있었다. 우선 의례의 성립・변천 과정과 당시 중국의 교사 양상이 맞물렸다는 점으로, 3세기 전반 고이왕이 교사 양식을 참조하여 천지합제를 꾸린 것은 그즈음 중국에서 교사가 군주의 정통성 현현에 중요한 의례로 부상한 데 기인하고, 4세기 후반 근초고왕이 천지합제의 입지를 강화하여 동명묘 제사와 연동한 즉위의례로 치른 것 또한 동진에서 교사의 비중이 커져 즉위의례로 기능하던 양상을 염두에 둔 결과였다. 520년대 초・중반 등장한 천・오제 제사도 매한가지로, 남조 양에서 오제를 천신으로 보는 정현(鄭玄, 127~200)의 논의에 그다지 인색하지 않던 모습에 영향을 받았다. 다음으로 천지합제와 천・오제 제사 모두 중국 교사를 본보기로 삼으면서도 백제의 현황에 맞춘 변용이 이루어졌다는 점 역시 빼놓을 수 없다. 이는 구체적인 운영 양상에서 드러나니, 지고적 존재를 왕실 조상신으로 보는 관념이 고수된 탓에 천지합제 때 천지를 나누어 제사하지[分祭] 않고 함께 제사함[合祭]과 아울러 시조와 같은 선조를 배사(配祀)한 일이 없었으며, 천・오제 제사에서는 오제와 군주 사이의 혈연적 친연 관계를 상정한 정현의 논의를 받아들이고 사중월(四仲月, 2・5・8・11월)에 의례를 거행하였다. 또 한성도읍기에는 농경에 관심이 커 천지합제 시 정월 제사를 중시하였으며, 남천(475) 이후 왕권의 정당성과 지엄함을 부각하고자 경제적 부담을 감수하면서도 천・오제 제사를 한 해 네 차례나 시행하고, 재지 사회와의 연대를 꾀하려 재래의 파종제・수확제가 행해진 여름・겨울 의례를 더욱 성대히 치렀다.  그림 2. 공주 교촌봉 석축단 유적

웅진도읍기 천지합제를 지낸 제단의 흔적으로 여겨지나, 일단 가능성을 제기하는 선에서 그친다. 출처 : 이현숙, 2018 「공주 교촌리 백제 석축단시설의 조사성과」 『백제시대 제의시설 발굴성과와 비교검토』, 28쪽 끝으로 백제 국가제사 전반을 아우르는 특징이라 눈여겨본 바는 크게 두 가지였다. 첫째, 고구려・신라 등 한국 고대의 다른 국가와 유사한 사고 관념 아래 국가제사가 운영되었다는 사실이다. 왕권이나 정국 상황이 고려된 것은 일반론에 가까운 사안이라 제외하여도, 지고적 존재를 조상신으로 여기는 인식이 이어졌을뿐더러 무덤 중시 풍조와 시조묘의 위상이 연관된 점은 가벼이 넘길 수 없다. 백제가 한국 고대 정치 공동체와 동떨어져 존재하지 않은 이상, 이는 자연스러운 현상일 터이다.

둘째, 한국 고대 다른 국가보다 적극적으로 외래의 요소를 수용하여 국가제사를 마련하였다는 사실이다. 그 점은 고구려와 신라가 기본적으로 재래의 제천의례를 유지한 것과 달리, 천지합제와 천・오제 제사가 교사 양식을 참조하여 성립된 데서 잘 나타난다. 이는 백제가 초기부터 중국 군현 세력과 지리적으로 인접하였거니와, 그들과 갈등이 잦지도 않았고, 남천 이후 동진-남조에 대한 역사적 동질감마저 더해져 중국 문물을 받아들임에 거부감이 적었던 결과로 헤아려진다.  그림 3. 부여군 장암면 정암리·북고리

사비도읍기 천・오제 제사의 공간 남교는 이 근방에 조성되었으리라 유추된다. 이 책은 백제 국가제사를 통시적으로 다룬 첫 학술 서적이 아닐까 한다. 바다 건너의 상황까지는 알지 못하여 다소 조심스럽지만, 적어도 한국 학계에 국한하면 그러하리라 생각한다. 그래서 채워진 공간보다 벌어진 틈새가 많은, 그야말로 범용(凡庸)한 글월일지 모르나, 서가에 함께할 요건은 나름대로 갖추었다 자족한다.

출간 이후 주변에서 『신라 국가제사 연구』는 언제 나오냐는 장난스러운 질문을 더러 받는다. 아직 뚜렷한 계획은 없다. 하나 그리된다면 『고구려 국가제사 연구』와 『백제 국가제사 연구』보다 아쉬움이 적게 남는 성과이기를 바란다. 그리고 그때는 나 또한 조금 더 나은 아빠와 남편, 자식으로 서 있기를 소망한다. |

- BoardLang.text_prev_post

- [기획연재] 마을에서 역사하기 ⑤_박수진

- 2025.09.02

- BoardLang.text_next_post

- [기획연재] 고대의 바다를 고대의 시선으로 ⑨_임동민

- 2025.09.02