웹진기사

|

웹진 '역사랑' 2025년 7월(통권 65호)

[기획연재] 신라왕경 톺아보기 ⑦:천 년의 사치품, 당와(唐瓦)

|

|||||||||||

| 대상 | 규제 내용 |

| 진골 | 不覆唐瓦, 不施飛詹, 不雕懸魚 |

| 6두품 | 不覆唐瓦, 不施飛詹ㆍ重椺ㆍ栱牙ㆍ懸魚 |

| 5두품 | 不覆唐瓦, 不置獸頭, 不施飛詹ㆍ重椺ㆍ花斗牙ㆍ懸魚 |

| 4두품~백성 | 不施藻井, 不覆唐瓦, 不置獸頭ㆍ飛詹ㆍ栱牙ㆍ懸魚 |

표 1. 옥사조의 규제 내용

여기서 눈에 띠는 것은 진골에서부터 백성에 이르기까지 공히 사용하지 못하는 부재로서 당와, 현어(懸魚), 비첨(飛詹)이 눈에 띤다. 특히 진골조차도 사용하지 못한다는 점은 매우 흥미롭다. 현어는 지붕의 합각이 마주치는 곳에 매다는 물고기나 화초 모양의 장식이며,비첨은 서까래 끝에 부연을 달아 네 귀가 높이 들린 처마를 말한다. 그런데 정작 지붕에 올려지는 기와인 당와에 대해서는 합일된 견해가 없는 상태이다. 그저 막연하게 막새기와6), 암막새7), 녹유기와8) 등으로 추정하고 있다. 다만 문제는 막새기와나 암막새가 그렇게 위계를 드러낼 수 있는 위세품인지 여부이다. 굳이 막새를 올리지 않고도 지붕을 마감할 수 있기 때문이다.

흥덕왕 교서를 관통하는 큰 흐름은 사치 풍조의 일소다. 사치품이란 대체로 기능과는 별개로 장식성이 부가되는 특징을 지니며, 제작 공정에서 더 많은 시간과 노력이 소비되는 경향이 있다. 그렇다면 당와(唐瓦) 역시 단순한 지붕 마감재 이상의 의미를 갖는다고 보아야 한다. 기능성보다는 장식성이라는 요소가 부각되어야 할 것이다. 이를 확인하기 위해, 문헌에 남은 당와의 사례를 먼저 살펴보자. 원(元)대 이호문(李好文)이 지은 『장안도지(長安志圖)』에는 다음과 같은 문구가 확인된다.

진나라가 육국의 궁실을 함양 북쪽 언덕에 만들었다. 생각하건대 반드시 그 국호를 사용하여 구별한 것이 아니겠는가? 또 '미앙(未央)'자 기와는 이궁 옛터에도 역시 있지만, 지금 두릉의 깨진 기와 가운데 모두 '미앙장락(未央長樂)'의 글자가 있으니 역시 무슨 까닭(연유)인지 알지 못하겠다. 옛 기와의 양면(외면)에 작은 홈이 많아 마치 그 형상이 빗방울 같은데 역시 승석(삿자리)흔적을 만든 것이 있었다. 내가 일찍이 그 녹대 아래를 지나다 깨진 기와를 보니 역시 그러하였다. 그래서 진한 이전의 제작은 모두 이렇게 만들었음을 알았다. 다만 제작한 의도를 알 수 없었다. 혹자가 말하기를 높은 것을 덮을 때 사용하는 것은 단단한 진흙으로 한다고 하는데 이 견해 역시 이치에 맞다. 또 당와(唐瓦)에는 칠(漆)한 듯한 것이 있는데, 이는 대개 푸른기와[碧瓦]가 세월이 오래되어 변색된 것이다.9)

이호문은 기와의 타날문양이나 문자를 구체적으로 적기하고 있는 것에서 실물 자료를 직접 본 것 같다. 그가 알지 못하겠다고 한 ‘미앙(未央)’이나 ‘미앙장락(未央長樂)’ 등은 사실 한대(漢代)의 미앙궁과 관련된 것이다. 그런데 흥미로운 사실은 당와를 거론하고 있는 부분이다. 그가 묘사하고 있는 당와의 모습은 “(외면이)칠한 듯 한게 있는데, 이는 대개 푸른기와가 세월이 오래되어 변색된 것이다”는 사실이다. 적어도 그는 진한대 기와와 당대의 기와를 구별할 줄 아는 안목을 가지고 있었던 점, 그리고 당와가 다른 기와와 특징적으로 구별되는 게 바로 외형에 유약이 칠해져 있다는 점 등을 엿 볼 수 있다.

한편 중국 명대 과학기술서인 『천공개물』에도 관련 기사가 확인된다.

“유리석은 중국의 수정이나 월남의 화제(火齊)와 같은 종류이며 ……그 빛깔은 오색을 갖추고 있어 한족(漢族)은 이를 부러워한 나머지 사람의 기교를 다 하여 비슷한 것을 만들었다. 이리하여 벽돌과 기와에다 잿물을 입혀 구워서 황록색을 내어 유리와라 불렀다.”10)

투명한 유리석을 모방하여 벽돌과 기와에 잿물을 입혀 기와에 색깔을 내고 있다. 이렇게 생산된 기와는 중국에서도 일반 기와와는 달리 제한적으로 소비되었다. 기와 중에서도 제작공정이 좀 더 복잡하고, 외면에 빛을 발하여 장식성이 강한 기와는 별도로 권위 건축물에만 제한적으로 공급되고 있었음을 짐작할 수 있다. 즉, 수도 밖의 친왕(親王)의 궁전이나 사찰, 도교의 묘우(廟宇)에서만 사용된 것이다.11) 북경의 유리창이 자금성에 소용되는 기와를 생산한 공방임은 저명한 사실이다. 따라서 기와의 외형에 유약을 칠했다는 점에서, 당와가 바로 녹유기와[綠釉瓦]를 지칭하고 있음을 알 수 있다.

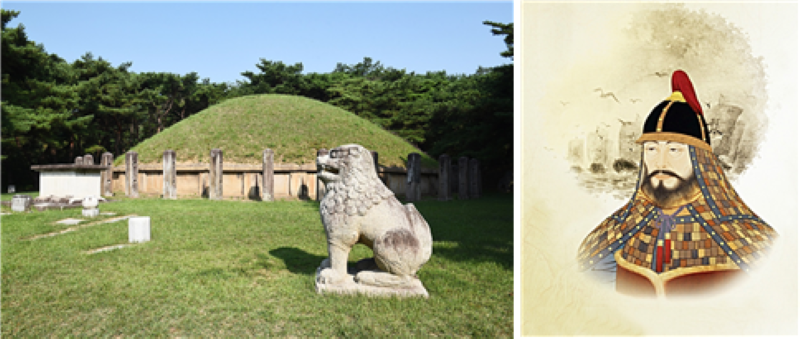

그림 2. 신라 왕경 출토 녹유와

편의상 녹유와라고 하지만 당와이다. 이 기와는 신라 왕경의 권위 건축물에 올려져 햇빛에 반사되면 황홀한 광경을 연출했을 것이다.

출처: 국립경주박물관

당와의 전통은 고려시대에도 이어졌다. 승려 육연이 강화도에서 만든 유리와는 광주(廣州)의 의안토(義安土)로 굽는다고 하며,12) 조선시대 『만기요람(萬機要覽)』, 『승정원일기(承政院日記)』, 『조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)』에는 당와라는 용어가 보이며, 청와, 황와, 청황와라는 용어로도 등장한다.13) 여기서 사용된 녹유(綠釉)란 납을 주요 성분으로 만든 금속 화합물로, 1,000℃ 내외의 저화도의 산화염으로 구운 일종의 저온유(低溫釉)이다. 녹유를 시유(施釉)한다는 점에서, 재벌구이를 통해 생산이 이루어진다. 이는 초벌구이로 생산되는 일반 기와와 구별되는, 제작기법 상 가장 큰 차이점이라 할 수 있다. 또한 구리나 납의 용융온도에 따라 발현되는 색상은 달라지기 마련이다. 이로 인해 청색, 녹색, 황색 등 다양한 색상의 기와가 등장한 것으로 보인다.

조선 효종 4년 6월 20일 기사에는, 왕과 이경석 사이에 오간 대화가 실록에 입전되어 있다. 대화의 주된 골자는, 사치를 엄금하는 분위기 속에서 오히려 궁에서 모범을 보이지 않고 당와를 사용하는 현실에 대한 우회적 비판이었다. 여기서도 사치와 당와 사이의 함수 관계가 읽혀진다. 조선시대에도 사치를 일소하는 차원에서 당와의 사용 제한을 거론했다는 점은 매우 흥미롭다. 특히 이때 효종은 그 사실을 자인하였고, 화재로 소실된 후원의 별당을 중건하기 위해 당와를 사용한 사실을 직접 토로하였다. 왕과 이경석 간에 언급된 당와가 얹힌 건물은, 당시 법궁인 창덕궁 후원의 별당일 가능성이 높다. 최근 경복궁 일대와 창덕궁 후원 일부 지역에 대한 대대적인 발굴조사가 진행되었다. 두 궁은 임진왜란 전후 조선의 법궁이자 최고 권위 건축물이 위치한 공간이었다.

이곳에서 막대한 양의 청기와가 출토되었으며, 이는 곧 당와와 동일한 맥락의 녹유기와로 이해된다. 즉, 녹유기와 혹은 청기와가 곧 당와였던 셈이다.

현대판 당와, 청와대

화창한 날씨가 이어지면 청와대 지붕은 유난히 빛난다. 바로 청기와를 올렸기 때문이다. 청와대는 대한민국 대통령의 집무실이자 생활공간으로, 무엇보다도 국가 권력의 정점에 서 있는 상징적인 공간이다.

그러나 청와대는 지금과는 사뭇 다른 모습으로 시작되었다. 일제강점기 당시 조선 총독의 관저는 서울 남산에 자리 잡고 있었다. 총독부와 상당한 거리가 있었기에 출퇴근에 불편함이 있었고, 이를 해결하기 위해 7대 조선총독 미나미 지로는 총독부와 가까운 곳에 새로운 총독관저를 신축했다.

1945년 8월 15일, 해방의 기쁨이 찾아왔으나 그 평화는 잠시였다. 9월 8일, 남한 주둔군 사령관으로 하지 중장이 부임하면서 총독관저는 미군정 사령관의 관저로 재활용되었다. 이후 미군정기가 끝나고 1948년 8월 15일 정부가 수립되면서, 초대 대통령으로 선출된 이승만은 이 공간을 ‘경무대’라는 이름으로 사용하게 된다. 즉, 조선 총독의 관저에서 출발해 남한 주둔군 사령관의 관저를 거쳐, 이승만 정권의 집무실로 이어진 역사적 공간이 바로 오늘날의 청와대인 셈이다.

이후 4대 대통령 윤보선은 ‘경무대’라는 이름에 거부감을 느꼈다. 식민 통치 시절의 잔재가 남아 있다는 점과, 이승만 정권 시절 장기집권과 무소불위의 권력 행사가 이루어진 점에서 쇄신의 명분이 필요했기 때문이다. 윤보선은 경무대 입구에 사용된 기와에 주목했다. 독특하게도 이 기와는 청기와로 이어져 있었고, 햇빛에 반사되어 눈부시게 빛났다. 여기에서 ‘청와대’라는 이름이 탄생하였다.

그림 3. 1993년 경무대(개명 후 청와대) 철거 현장

조선총독 3명, 남한 주둔군 사령관, 대통령 6명이 집무실 겸 관저로 사용한 공간이다. 김영삼 대통령은 일제 잔재를 청산할 목적으로 총독관저의 이력이 있는 이 공간을 철거하였다.

출처: 한국일보

하지만 <그림 3>에서 확인할 수 있듯, ‘청와대’라는 이름과 달리 당시 지붕에 청기와가 올려진 경우는 드물었고, 건물 입구에 몇 장의 청기와가 고작이었다.

‘보통 사람의 시대’를 표방한 노태우 정부는 새로운 청와대가 필요하다고 판단했다. 이에 한국 전통 양식을 바탕으로 건물 외벽에는 경기도 포천산 화강석을, 목재는 강원도 명주산 홍송을 사용하여 팔작지붕의 한옥 형태로 새 청와대를 완성했다.

청와대라는 이름에 걸맞게 지붕에는 무려 15,000여 장의 청기와가 올려졌다. 노태우 대통령은 준공식에서 “88올림픽 때 각국 원수와 스포츠 지도자들이 청와대 건물 양식에 대해 묻곤 했는데, 그때마다 곤욕을 치렀다”고 소회를 밝힌 바 있다.

그림 4. 청와대 구 본관의 뒤편에 신축된 현재의 청와대 본관

노태우 정부 시기인 1989년 착공하여 1991년 9월 30일 완공하였다. 조만간 수리를 거쳐 용산 대통령 집무실을 다시 청와대로 이전할 예정이다.

출처: SBS

청기와를 올린 청와대는 현재 권력의 정점이자, 국가 권위가 집약된 공간이다. 건물 자체가 권위를 반영하며, 외부 방문객들은 장대한 위용에 압도당하고 그 속에서 권력을 체감한다. 특히 지붕 마감재가 불필요할 정도로 장식성을 띨 경우, 건물 외관부터 다른 건물과 차별성을 갖게 된다.

당와 곧 청기와는 제작 과정이 까다롭고, 그 비법이 대외적으로 공개되지 않는 비밀스러운 성격을 지녔다. 채만식의 소설 『태평천하』에는 지독한 구두쇠 윤직원(윤두섭)이 등장한다. 그는 가족이 먹는 쌀밥을 아까워하면서도 일본에는 적극적으로 협력하는 기회주의자다. 그의 열다섯 살 기생첩 춘심이와 만원버스를 공짜로 탄다. 10원이라는 거금을 내밀어 거스름돈이 없는 여차장을 곤란하게 만든다. 채만식은 윤직원이 애첩에게 ‘공짜로 차 타는 기술’을 가르쳐주려는 모양이라며, 적어도 ‘청기와 장수’는 아닌 것 같다고 힐난한다. 여기서 ‘청기와 장수’란 청기와 제작 비법이 철저히 비밀에 부쳐져 무덤까지 간다는 뜻에서 유래한 속담이다. 그만큼 제작 과정의 비밀스러움이 컸다는 의미다.

천 년의 사치품 당와의 실체를 밝히는 데에는 아직 한계가 많다. 현재까지 경주 지역에서 녹유기와를 생산한 공방은 발견되지 않았다. 경주 화곡와요지 폐기구덩이에서 녹유 뚜껑[綠釉蓋]이 출토되었고, 금장와요지 인근 지표에서는 녹유 벼루편이 수습되었으나, 이것을 생산과 직접 연관시키기는 어렵다. 흡사 ‘청기와 장수’가 연상된다. 후일 생산 공방의 전모가 드러나 당와 제작 기술이 입체적으로 복원될 날이 기대된다.

다음에는 신라왕경의 전성기에 대해 살펴보고자 한다.

----------

미주

1) 피에르 부르디외 지음, 최종철 옮김, 2005 『구별 짓기 : 문화와 취향의 사회학』, 새물결

2) 서영교, 2002 「장보고의 기병과 서남해안의 목장」 『진단학보』 94

3) 국립경주문화유산연구소, 2025 『나이테, 시간의 기록』, 동아시아 고기후 연구 국제학술포럼, 충북대학교 서정욱의 발언

4) 울산박물관, 2020 『신라의 해문, 울산 반구동』 특별전 도록

5) 『三國史記』 卷33, 雜志2 色服; 興德王即位九年, 大和八年, 下敎曰, “人有上下, 位有尊卑, 名例不同, 衣服亦異. 俗漸澆薄, 民競奢華, 只尚異物之珍竒, 却嫌土産之鄙野, 禮數失於逼僭, 風俗至於陵夷. 敢率舊章, 以申明命, 苟或故犯, 固有常刑.”

6) 申榮勳, 1969 「삼국사기에 보이는 屋舍條와 民家」 『史學志』 3 ; 申榮勳 1984, 「新羅 統一期의 屋舍建築」 『考古美術』162ㆍ163 ; 金正基, 1981 「三國史記 屋舍條의 新硏究」 『三國史記 志의 新硏究』(신라문화제학술발표회논문집 제2집) ; 朱南哲, 1987 「三國史記 屋舍條의 新硏究」 『김원룡교수 정년퇴임 기념논총』, 일지사 ; 韓國學中央硏究院, 2005 『譯註 三國史記 -註釋編(下)-』, 조은문화사 ; 梁正錫, 2007 「新羅 王京人의 住居空間:『三國史記』 屋舍條와 王京遺蹟의 關係를 중심으로」 『신라왕경인의 삶』(신라문화제학술논집 제28집)

7) 박홍국, 2003 「삼국사기 옥사조의 唐瓦란 무엇인가?」 『불교고고학』 3

8) 李相海, 1995 「三國史記屋舍條의 再考察」『建築歷史硏究』 4-2 ; 金有植, 2002 「統一新羅 綠釉瓦의 檢討」 『東岳美術史學』 3 ; 金有植, 2010 「新羅 瓦當 硏究」 東國大學校大學院 美術史學科 博士學位論文 ; 이지희, 2012a 「통일신라시대 鉛釉瓦塼의 제작과 그 의미」 『新羅史學報』 26 ; 李知禧, 2012b 「統一新羅時代 鉛釉陶器 硏究」 忠北大學校大學院 考古美術史學科 碩士學位論文 ; 강봉원, 2013 「신라 골품제도와 옥사(屋舍)에 관한 연구:‘당와’(唐瓦)와 ‘수두’(獸頭)를 중심으로」 『신라사학보』 29 ; 이동주, 2013 「『三國史記』 屋舍條에 보이는 唐瓦의 실체 -문헌적 접근-」 『동방학지』 164

9) 『長安志』 附 『長安志圖』 卷中 圖志雜說 “秦作六國宮室於咸陽北坂上, 意者必用其國號,以別之歟.又未央字瓦, 凡離宮故基, 亦皆有之. 今杜陵碎瓦中, 皆有未央長樂等字, 亦不知其何故也. 古瓦陽面, 多作小窩沱, 狀如雨點, 亦有作繩痕者. 予嘗過其鹿臺下, 見其敗瓦亦然, 乃知秦漢已前, 製皆作此. 但不知所以製之之意, 或曰葢仰用者, 以固泥也, 說亦有理. 又唐瓦有如漆者, 葢是碧瓦, 歲久而色變也.”

10) 『天工開物』 附 瑪瑙 水晶 琉璃 凡琉璃石, 與中國水晶, 占城火齊, 其類相同 -中略- 其石五色皆具, 中華人艶之, 遂竭人巧以肖之. 于是燒瓴甋轉銹成黃綠色者, 曰琉璃瓦

11) 『天工開物』 中卷 卷7, 陶埏 “若皇家宮殿所用, 大異於是. 其製爲琉璃瓦者. ……外省親王殿與仙佛宮觀間亦爲之, 但色料各有, 譬合採取, 不必盡同. 民居則有禁也.”

12) 『高麗史』 卷28, 世家28, 忠烈王 3년 5월 壬辰 “遣僧六然于江華, 燔琉璃瓦, 其法多用黃丹, 乃取廣州義安士, 燒作之, 品色愈於南商所賣者.”

13) 『光海君日記』 卷103, 光海君 8년 5월 3일 壬申

2) 서영교, 2002 「장보고의 기병과 서남해안의 목장」 『진단학보』 94

3) 국립경주문화유산연구소, 2025 『나이테, 시간의 기록』, 동아시아 고기후 연구 국제학술포럼, 충북대학교 서정욱의 발언

4) 울산박물관, 2020 『신라의 해문, 울산 반구동』 특별전 도록

5) 『三國史記』 卷33, 雜志2 色服; 興德王即位九年, 大和八年, 下敎曰, “人有上下, 位有尊卑, 名例不同, 衣服亦異. 俗漸澆薄, 民競奢華, 只尚異物之珍竒, 却嫌土産之鄙野, 禮數失於逼僭, 風俗至於陵夷. 敢率舊章, 以申明命, 苟或故犯, 固有常刑.”

6) 申榮勳, 1969 「삼국사기에 보이는 屋舍條와 民家」 『史學志』 3 ; 申榮勳 1984, 「新羅 統一期의 屋舍建築」 『考古美術』162ㆍ163 ; 金正基, 1981 「三國史記 屋舍條의 新硏究」 『三國史記 志의 新硏究』(신라문화제학술발표회논문집 제2집) ; 朱南哲, 1987 「三國史記 屋舍條의 新硏究」 『김원룡교수 정년퇴임 기념논총』, 일지사 ; 韓國學中央硏究院, 2005 『譯註 三國史記 -註釋編(下)-』, 조은문화사 ; 梁正錫, 2007 「新羅 王京人의 住居空間:『三國史記』 屋舍條와 王京遺蹟의 關係를 중심으로」 『신라왕경인의 삶』(신라문화제학술논집 제28집)

7) 박홍국, 2003 「삼국사기 옥사조의 唐瓦란 무엇인가?」 『불교고고학』 3

8) 李相海, 1995 「三國史記屋舍條의 再考察」『建築歷史硏究』 4-2 ; 金有植, 2002 「統一新羅 綠釉瓦의 檢討」 『東岳美術史學』 3 ; 金有植, 2010 「新羅 瓦當 硏究」 東國大學校大學院 美術史學科 博士學位論文 ; 이지희, 2012a 「통일신라시대 鉛釉瓦塼의 제작과 그 의미」 『新羅史學報』 26 ; 李知禧, 2012b 「統一新羅時代 鉛釉陶器 硏究」 忠北大學校大學院 考古美術史學科 碩士學位論文 ; 강봉원, 2013 「신라 골품제도와 옥사(屋舍)에 관한 연구:‘당와’(唐瓦)와 ‘수두’(獸頭)를 중심으로」 『신라사학보』 29 ; 이동주, 2013 「『三國史記』 屋舍條에 보이는 唐瓦의 실체 -문헌적 접근-」 『동방학지』 164

9) 『長安志』 附 『長安志圖』 卷中 圖志雜說 “秦作六國宮室於咸陽北坂上, 意者必用其國號,以別之歟.又未央字瓦, 凡離宮故基, 亦皆有之. 今杜陵碎瓦中, 皆有未央長樂等字, 亦不知其何故也. 古瓦陽面, 多作小窩沱, 狀如雨點, 亦有作繩痕者. 予嘗過其鹿臺下, 見其敗瓦亦然, 乃知秦漢已前, 製皆作此. 但不知所以製之之意, 或曰葢仰用者, 以固泥也, 說亦有理. 又唐瓦有如漆者, 葢是碧瓦, 歲久而色變也.”

10) 『天工開物』 附 瑪瑙 水晶 琉璃 凡琉璃石, 與中國水晶, 占城火齊, 其類相同 -中略- 其石五色皆具, 中華人艶之, 遂竭人巧以肖之. 于是燒瓴甋轉銹成黃綠色者, 曰琉璃瓦

11) 『天工開物』 中卷 卷7, 陶埏 “若皇家宮殿所用, 大異於是. 其製爲琉璃瓦者. ……外省親王殿與仙佛宮觀間亦爲之, 但色料各有, 譬合採取, 不必盡同. 民居則有禁也.”

12) 『高麗史』 卷28, 世家28, 忠烈王 3년 5월 壬辰 “遣僧六然于江華, 燔琉璃瓦, 其法多用黃丹, 乃取廣州義安士, 燒作之, 品色愈於南商所賣者.”

13) 『光海君日記』 卷103, 光海君 8년 5월 3일 壬申

- BoardLang.text_prev_post

- [기획연재] 고대의 바다를 고대의 시선으로 ⑨_임동민

- 2025.09.02

- BoardLang.text_next_post

- [기획연재] 공무수행 역사학의 활용과 지역사 연구 ⑥_박범

- 2025.08.03