웹진 '역사랑' 2025년 7월(통권 65호)

[기획연재]

섬에서 만나는 고려사 ③:

강화도의 고려 궁궐 - 수도가 된 섬, 강화도 ③

박종진(중세1분과)

1. 강도 궁궐의 위치 - 사적 ‘고려궁지’

왕조시대 국왕의 정치공간이자 생활공간이었던 궁궐은 도성의 핵심공간이었다. 고려시기 강도의 궁궐은 어디 있었을까? 국가에서 강도시기 고려 궁궐터로 정해놓은 사적 ‘고려궁지’에 대한 이야기부터 시작하자. 강화군 강화읍 북문길 42(관청리 743-1)에 있는 ‘고려궁지’는 1964년에 사적으로 지정되었다. 이곳은 조선후기에 강화유수부의 관아가 있던 곳이자 장령전·외규장각·만령전 등 조선후기 궁궐 전각이 있던 곳이다. 이곳을 고려궁지로 정한 것은 강화부 북쪽 송악리(松嶽里) 곧 송악산 아래 옛 궁성이 있었다는 『고려사』ㆍ『세종실록지리지』ㆍ『동국여지승람』등 조선초기에 편찬된 지리지 기록과 강화 송악산(북산) 아래 펼쳐진 지형이 개성 송악산 남쪽과 비슷하였기 때문이다. 이곳을 고려궁지로 정할 때 이곳에는 고려 궁궐터라고 할만한 뚜렷한 유적이 없었다. 또한 조선초기에 편찬된 지리지 기록 중 옛 궁궐터가 있던 송악리가 강화부의 동쪽 10리에 있었다는 것은 오류로 보고 무시하였다. 조선시기 강화부가 지금의 관청리 일대에 있다고 보면 강화부의 동쪽 10리 되는 곳에는 고려 궁궐이 들어서기 어려웠다고 판단하였기 때문이다. (송악리가 강화부의 동쪽 10리에 있었다는 조선초기 지리지의 기록에 대해서는 오류로 보기보다는 고려후기부터 조선초 어느 때(세종 때)까지 강화현(강화도호부)의 읍치가 관청리 서쪽 10리 지점에 있었을 것으로 보는 의견이 있다. 필자 역시 여기에 동의한다. 더 나아가서 필자는 조선초에 강화현(강화도호부)의 읍치가 고려 궁지의 서쪽 10리에 있었던 것은 1270년 고려의 수도가 개경으로 돌아가고 강화현이 다시 설치될 때 강화현의 읍치를 궁궐이 있었던 지금 관청리 일대에 둘 수가 없어서 서쪽으로 이전하였기 때문이라고 생각한다.)

송악산 남쪽 관청리 일대에 고려시기 궁궐(궁성)이 있었을 것이라는 것에는 대부분 동의하고 있다. 2009년 한국문화재연구원이 관청리의 용흥궁공원 공원주차장을 건설할 때 한 발굴조사에서도 건물지·배수로·석렬·담장 등과 함께 13세기에 제작된 질이 좋은 청자가 많이 출토되었기 때문에 관청리 일대가 강도의 중심지라는 것을 확인할 수 있었다. 그렇지만 지금 사적으로 지정된 ‘고려궁지’를 고려시기 궁궐의 전체 혹은 그 중심 구역으로 보기는 어렵다는 의견은 오래전부터 계속 이어지고 있다. 첫째는 사적으로 지정된 ‘고려궁지’의 면적이 너무 좁기 때문이다. ‘고려궁지’의 면적 7,534㎡(약 2,300평)는 개경 궁궐을 둘러싼 궁성 면적 250,000㎡(약 76,000평)와 비교하면 아주 좁다. 둘째는 그 동안 ‘고려궁지’에서 이루어진 발굴조사에서 고려 궁궐터로 볼 만한 결과가 나오지 않았다. 고려궁지에 대해서는 1995년부터 모두 5번의 발굴조사가 있었다. 1995년부터 2001년까지 한림대학교박물관에서 4번 조사를 하였고, 2009년에는 겨레문화유산연구원에서 발굴조사를 하였다. 고려궁지에 대한 발굴조사는 조선후기 외규장각 복원을 위한 자료 확보를 목적으로 시작한 것이지만, 조사 과정에서 고려 궁궐과 관련된 유적과 유물은 확인되지 않았다. 조사 결과 ‘고려궁지’로 볼 수 있는 유구는 발견되지 않았고, 지금 남아 있는 유적은 모두 조선시기 궁전지로 그 범위도 현재 사적으로 지정구역보다 훨씬 넓다.

그림 1. 고려궁지, 사적

고려궁지 중앙에 복원한 외규장각 건물은 사적 ‘고려궁지’에 어울리지 않는다.

출처: 2007년 11월 필자 촬영

2. 개경의 궁성과 궁궐

먼저 강도의 궁궐 건설에 영향을 주었을 것으로 보이는 개경의 궁성과 궁궐에 대해서 간단히 정리해 보자. 송악산 남쪽에 자리잡은 고려의 궁궐은 『고려사』에서 본궐(本闕)·대궐(大闕)·대내(大內)·금중(禁中)·자성(紫城)·금성(禁城) 등 다양한 명칭으로 등장한다. 그중에서 본궐의 용례가 가장 많다. 지금 고려 궁궐터를 가리키는 만월대(滿月臺)라는 용어는 조선 초 개성 사람들이 고려 본궐 정전 앞 계단 또는 본궐 터 전체를 부르던 말이다.

궁성은 궁궐을 둘러싼 성곽이다. 개성 송악산 남쪽에 자리 잡은 고려 궁성은 919년 철원에서 개경으로 수도를 옮기면서 건설되었다. 그때 고려 태조는 신라 말인 896년 자신이 송악산 아래 쌓았던 발어참성(勃禦槧城)을 이용하여 황성(皇城), 곧 도성(都城)을 쌓았는데 궁성도 이때 황성(도성) 안에 자리 잡았다. 북한학자 전룡철의 연구에 따르면 고려의 궁성은 송악산을 주산으로 남쪽의 해발 약 40~60m의 얕은 구릉에 쌓은 토성으로, 성벽의 길이는 북벽 220m·남벽 450m·동벽 755m·서벽 745m이고, 성벽의 둘레는 2,170m, 성의 면적은 250,000㎡이다. 또 궁성은 북쪽이 높고 남쪽이 낮다. 따라서 동서벽의 지표면은 남으로 오면서 점점 낮아진다. 궁성에는 동화문(東華門)·서화문(西華門)·승평문(昇平門)·현무문(玄武門) 등 4개의 문이 있었다.

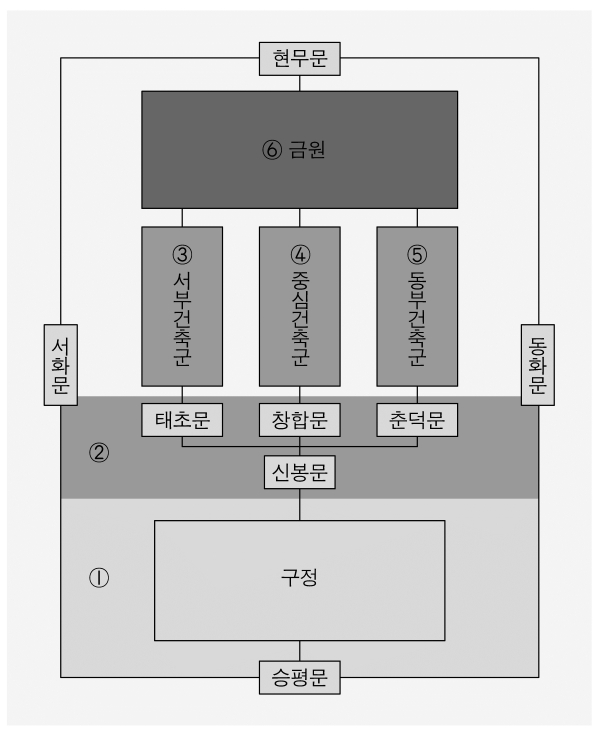

궁성의 내부, 곧 본궐은 그림2와 같이 6개의 공간으로 나눌 수 있다. ①은 궁성의 남문인 승평문에서 신봉문까지의 공간으로, 이곳의 중심은 구정(毬庭)이다. ②는 신봉문-창합문-회경전 축으로 이어지는 중심건축군(④)의 진입공간이면서 동시에 서부건축군(③)과 동부건축군(⑤)의 진입공간이기도 하다. ③은 본궐의 서부건축군이다. 서부건축군은 태조 때 천도하면서 궁궐로 자리 잡은 공간으로 최근 남북이 공동으로 발굴조사를 한 곳이다. ④는 중심건축군으로 ③보다 늦은 시기인 현종 때 조성된 공간으로 남쪽에서 북쪽으로 회경전-장화전-원덕전이 배치되어 있었다. ⑤는 좌춘궁(수춘궁), 곧 동궁이 있던 공간이다. ⑥은 금원으로 궁성에서 가장 지대가 높은 공간이다.

그림 2. 고려전기 본궐의 구조

출처: 박종진, 2022 『고려왕조의 수도, 개경』눌와

고려시기 개경의 궁성 안에는 많은 전각들이 있었지만 지금 위치를 추정할 수 있는 주요 전각으로는 중심건축군의 회경전(선경전)·장화전·원덕전, 서부건축군의 경령전·중광전(강안전)·건덕전(대관전) 등 뿐이다.

그림 3. 개성 송악산과 고려 본궐 회경전 터

출처: 2008년 11월 필자 촬영

또 개경과 주변에는 많은 이궁이 있었다. 이궁(離宮)은 본궐 밖에 있으면서 본궐의 기능을 대신하거나 보완한 궁궐을 말하는데, 고려의 왕들은 본궐을 사용하지 않고 이궁에 머문 경우가 많았고 그 이유도 다양했다. 화재로 본궐이 불에 타서 중건을 위해서 이궁에 머물기도 했지만, 이 외에도 도참사상(圖讖思想), 왕의 연회나 밀회, 또는 정치적 목적 때문에 이궁에 행차하기도 하였다. 개경의 이궁 중 가장 많이 활용된 것이 연경궁과 수창궁이다. 연경궁은 궁성 동쪽 가까운 곳에 있었기 때문에 조선초기에는 연경궁을 개경의 본궐로 잘못 이해하기도 하였다. 수창궁은 개경 중심거리인 십자가 서북쪽에 있었다.

3. 강도의 궁성과 궁궐

앞에서 정리한 개경의 궁성 모습(본궐 구조)을 참고하면서 강도의 고려 궁성과 궁궐이 어떠했는지 가늠해 보자. 강도의 궁궐의 모습을 그리는 것은 고려가 멸망한 이후 폐허가 되어 그 터만 수백년 동안 풀 속에 있었던 개경 궁궐보다도 훨씬 어렵다. 개경의 고려 궁궐은 조선 건국 후 대부분 파괴되었지만 궁궐터인 만월대는 지금까지 남아서 궁성의 규모와 주요 전각의 위치를 알려주고 있다. 반면에 강도의 궁궐 유적은 고려 궁궐터의 대표성을 의심받고 있는 ‘고려궁지’가 유일하다. 강화도에 고려의 궁궐 유적이 거의 없는 것은 수도로 유지된 기간이 아주 짧았고(1232년∼1270년), 개경으로 환도하면서 주요 시설들이 파괴되거나 개경으로 옮겨졌기 때문이다. 더욱이 조선중기 이후 강도의 중심지에 많은 건물들이 지어지면서 강도의 모습은 찾아보기 어렵게 되었다. 지금 고려궁지에 남아 있는 강화유수부의 동헌 건물과 최근에 복원한 외규장각 건물을 보면 그 상황을 충분히 이해할 수 있다. 또 송악산 남쪽 관청리 일대는 근대 이후 도시화가 진행되었기 때문에 개경으로 수도를 다시 옮긴 이후 파괴된 강도의 유적에 대해서는 체계적인 고고학 발굴조사도 할 수 없는 상태이다. 게다가 강도의 궁궐 모습을 상상할 수 있는 문헌자료도 『고려사』에 실린 단편적인 기록밖에 없다. 오래전부터 개경 궁궐의 모습을 상상할 때 많이 참고하고 있는 『고려도경』같은 책도 없다. (『고려도경』은 고려중기 고려에 온 송나라 사신 서긍이 짧은 기간 동안 고려에 머물면서 정리한 책이라는 큰 한계가 있지만 개경 궁궐의 모습을 상상하는데 큰 도움이 되고 있는 것은 사실이다.)

『고려사』에서 강도시기 궁궐 용례의 대부분은 궁궐, 내전(內殿)이고, 구체적인 이름이 확인되는 것으로 강안전(康安殿), 대관전(大觀殿), 경령전(景靈殿), 여정궁(麗正宮; 태자궁), 연경궁(延慶宮), 수창궁(壽昌宮), 용암궁(龍嵒宮), 진암궁(辰嵓宮), 궐서궁(闕西宮), 장봉궁(長峯宮), 금단동궁(今旦洞宮), 서궁(西宮), 제포궁(梯浦宮), 승평문 등이 있다. 또 『동국이상국집』에 실린 이규보가 1238년(고종 25)에 쓴 것으로 추정되는 시(‘次韻諸君所賦山呼亭牡丹 幷序’)에서 궁성 안의 정자인 산호정(山呼亭)이 확인된다.

1234년(고종 21) 궁궐과 관아들을 지을 때 비록 천도한 초창기이기만 구정, 궁전, 절[寺社]의 이름은 모두 개경[松都]의 것을 따랐다고 한 기록에서 강도의 궁성은 개경의 궁성을 본따서 만들어졌을 것으로 추정할 수 있다. 그것을 전제로 하면 강도시기 궁궐과 관련된 용례 중 강안전·대관전·경령전은 궁성 안에 있었던 본궐의 전각이고, 태자궁인 여정궁 역시 궁성 안 동쪽에 있었을 것이다. 또 승평문은 궁성의 남쪽 문이고, 산호정은 궁성 안에 있던 정자였을 것이다.

그러면 고려시기 강도의 본궐 곧 궁성은 강화읍 관청리 어디쯤 있었을까? 강도 궁성의 위치와 관련하여 최근 강화 읍내에서 이루어진 건물지 발굴조사 결과를 토대로 지금 ‘고려궁지’의 서쪽 ‘궁골’에 강도시기의 궁성이 있을 것으로 추정한 연구 결과가 주목된다. 강화 성광교회에서 동문까지 길을 만들 때 2011년 한국문화유산연구원이 성광교회 북쪽에서 발굴조사한 ‘궁골유적’에서 고려·조선 시기 건물지 4기와 담장 1기가 확인되었다. 이 조사에서 1호와 2호 건물지는 강도시기의 것이고, 특히 1호 건물지가 회랑건축물로 확인되면서 ‘궁골’ 일대를 강도시기의 궁성으로 추정하는 연구가 나왔다. 이런 연구는 ‘궁골’의 경사진 지형이 개경 궁성이 자리 잡은 송악산 남쪽의 지형과 비슷하다는 것도 고려되었다. (2012년 서경문화재연구원이 조사한 ‘향교골 유적’도 최근의 중요한 성과이다. ‘고려궁지’의 서북쪽인 향교골 강화여고 기숙사 증축부지 조사에서 강도시기의 것으로 보이는 건물지 3기와 수혈 유구 1기를 포함해서 좋은 청자와 벼루, 작은 금동불상이 출토되면서 이곳도 강도시기의 중요한 건물이 있던 곳으로 추정되고 있다.) ‘고려궁지’를 강도시기 궁성의 중심으로 보기 어렵고, 또 궁성으로 추정할 수 있는 다른 구체적인 자료가 없는 지금, ‘궁골유적’은 ‘고려궁지’의 유력한 대안이 될 수 있다. 다만 더 이상의 진전을 기대할 수 없는 큰 한계를 가지고 있는 것도 사실이다.(관청리 일대에서 전면적인 발굴조사를 할 수도 없지만 조사를 확대한다고 하여도 결정적인 결과가 나오지 않을 수도 있다.)

그림 4. 고려궁성 위치 추정도

출처: 정학수, 2017 「강도시기 궁성(본궐)의 위치와 구조」 『강화 고려도성 기초학술연구』, 국립강화문화재연구소

강도에서 확인되는 이궁의 용례 중 개경에서도 가장 중요한 역할을 하였던 연경궁과 수창궁을 제외한 용암궁, 서궁, 금단동궁, 진암궁, 장봉궁, 제포궁 등은 개경에서는 확인되지 않는 이궁이다. 강도에 있던 이궁 중 위치를 짐작할 수 있는 것은 연경궁과 제포궁 정도이다. 1245년(고종 32) 03월 강도(江都)의 견자산(見子山) 북쪽 마을의 민가에 난 불이 연경궁까지 옮겨붙었다는 기록에서 당시 연경궁이 현재 고려궁지의 동남쪽에 있는 견자산 근처에 있었다는 사실을 짐작할 수 있다. 개경의 연경궁이 궁성 동쪽 가까운 곳에 있었던 것을 생각하면 강도의 연경궁이 견자산 근처에 있었을 가능성은 높다. 또 몽골 사신을 맞이 하였던 제포궁은 강화도 북쪽 제포[승천포] 근처에 있었고, 수창궁은 개경 수창궁의 위치를 고려하면 궁성 남쪽 동락천 주변에 있었을 가능성이 있다. 이 밖에도 고려시기 강도에는 1259년(고종 46) 2월에 고려정부가 국가의 기업을 연장하기 위해서 지은 마니산 남쪽의 흥왕리 이궁과 같은 해 4월에 짓기 시작한 삼랑성 가궐·신니동 가궐 등이 확인된다. 그 중 흥왕리 이궁의 경우 2000년에 선문대학교고고연구소가 지표조사를 하여 건물지, 축대, 주춧돌, 배수시설, 청자, 토기, 기와 등 강도시기 유적과 유물을 확인하였다.

그림 5. 흥왕리 이궁터 축대, 강화군 화도면 흥왕리

국립강화문화재연구소는 2018년에 발굴조사를 통해 건물터와 석축(石築) 흔적을 확인했다고 한다.

출처: 2014년 1월 필자 촬영

4. ‘고려궁지’ 유감

‘고려궁지’ 주차장에서 내리면 길 건너편 북쪽으로 계단 위에 승평문이라고 쓴 현판이 걸린 문이 있다. 승평문을 들어서면 앞에 비교적 커다란 목조 건물이 나타난다. 조선후기 강화유수부의 동헌인 명위헌(明威軒)이다. 처음 이곳에 온 사람은 고려 유적에 웬 조선 후기 건물이 있지 하고 이상하게 생각할지 모른다. 그렇지만 이곳이 조선시기에 강화유수부와 행궁이 있던 곳이어서 이 건물은 ‘고려궁지’라는 이름으로 사적이 되기 전부터 있던 건물이라는 것을 아는 사람은 이 건물에 대해서 거부감을 가지지 않는다. 그런데 명위헌 왼쪽 고려궁지 안내판이 있는 잔디밭 가운데 있는 건물을 처음 보는 사람은 저 건물이 고려 궁궐 건물을 복원한 것인가? 그런데 너무 작네! 한다. 안내판을 보고 나서야 이 건물이 2003년에 복원한 외규장각 건물임을 알게 된다. 조선시기 강화유수부와 행궁이 있던 곳을 ‘고려궁지’로 정한 것이기에 사적으로 정하기 전에 있던 조선후기 건물이 이곳에 있는 것은 어쩔 수 없다 하더라도 ‘고려궁지’로 사적이 된 이후에 조선후기의 건물을 복원하여 세운 것은 자연스럽지 않다. 고려사 연구자인 필자는 사적 ‘고려궁지’에 조선후기의 건물을 새로 복원한 것을 이해할 수 없다. 이곳의 발굴조사에서 고려 궁궐과 관련된 자료가 나오지 않아서 이곳을 ‘고려궁지’로 볼 수 없다는 판단이라면 이곳의 사적 지정을 해제하거나 변경하는 것이 더 좋다고 생각한다.

그림 6. 외규장각 뒤에서 본 고려궁지

출처: 2013년 5월 필자 촬영

박종진, 2022 『고려왕조의 수도 개경』, 눌와

이상준, 2022 「강화도성의 궁궐과 도시구조」 『강화도성의 구조와 운영』, 국립강화문화재연구소·한국중세사학회

정학수, 2017 「강도시기 궁성(본궐)의 위치와 구조」 『강화 고려도성 기초학술연구』, 국립강화문화재연구소

이희인, 2012 『고려 강도 연구』, 성균관대학교 박사학위논문

강화군·강화문화원, 2009 『강화 고려궁지 학술조사보고서』

|