웹진기사

|

웹진기사

기획연재

[기획연재] 영국 국립문서보관소(The National Archives in UK)를 다녀와서 (하)_한승훈 작성자 한국역사연구회 BoardLang.text_date 2025.08.02 BoardLang.text_hits 776 |

|||||||||

|

웹진 '역사랑' 2025년 7월(통권 65호)

[기획연재] 영국 국립문서보관소(The National Archives in UK)를 다녀와서 (하):국내 소장 영국 자료 접속하기 ③ - 주한 영국 공사관·총영사관에서 남긴 문서

|

|||||||||

| ※ 1897년 대한제국 선포 이전의 국호는 조선, 그 이후는 대한제국 혹은 한국으로 구분하는 것이 원칙이나, 본 글에서는 한국이라는 명칭으로 통칭하였음을 미리 밝히는 바입니다. |

1. 영국외교문서의 중요성

근대 시기 영국은 세계 최강의 국가였습니다. 그래서인지 한국인들이 영국에 대해 품었던 생각은 다소 이중적이었습니다. 하나는 한국이 영국으로부터 직간접적인 영향을 받았으리라는 판단이고, 다른 하나는 영국이 과연 한국에 관심이나 있었겠느냐는 선입견입니다. 후자의 경우, 중국이나 일본의 부차적인 존재로서만 한국을 인식하지 않았겠느냐는 생각과도 연결되어 있습니다. 이런 인식 때문인지, 제가 석박사 과정에서 “근대 시기 조선과 영국의 외교관계를 연구하고 있습니다”라고 소개하면, 선배 연구자들은 대개 “아! 영국이요! 당시 세계 최강이었으니 중요하지요!”라며 긍정적으로 반응하면서도, 곧이어 “그런데 정말 영국이 한국에 관심을 가졌었나요?”라는 다소 묘한 질문을 던지곤 했습니다.

사실 19세기 중반 이래로 영국은 한반도 문제에 관심을 두고 개입이나 간섭에 가까운 정책을 추진할 때뿐만 아니라, 오히려 무관심으로 일관할 때조차 그 무관심이 타당하다는 논리를 세우기 위해 중국, 일본, 그리고 한국의 현지 상황까지 치밀하게 조사하고 입체적으로 분석했습니다. 바로 그런 이유로, 영국에서 작성된 문서들은 당시의 한반도 정세를 다층적이고 깊이 있게 이해하는 데 필수적인 사료가 됩니다. 물론 영국 정부의 정책이나 시각 자체에 문명화 사명을 내세운 제국주의적 속성이 내재되어 있었음을 간과해서는 안 됩니다.

아울러 영국 측 문서에는 한국의 자료에서 확인하기 어려운 한국 정부의 대외정책과 국제관계 인식을 보여주는 흥미로운 사례들이 많습니다. 예컨대, 1894년 청일전쟁이 발발하자, 고종과 흥선대원군은 서로 경쟁이라도 하듯 영국 정부에 도움을 요청하는 움직임을 보였습니다. 이들이 영국에 기대한 도움의 핵심은 바로 한반도에서 일본 세력을 견제하거나 제거하는 것이었습니다. 특히 고종은 로스차일드(Rothschild)사와 비밀리에 체결한 계약을 거론하면서, 일본이 조선에 강제했던 잠정합동조관을 폐기하고자 했습니다.

이처럼 한국 근대사 연구에서 영국 측 문서가 차지하는 중요성은 매우 큽니다. 그렇다면 영국 자료를 어떻게 효율적으로 찾고 활용할 수 있을까요? 이 질문은 곧 영국 문서의 분류 체계와 깊은 관련이 있습니다. 2024년 10월에 제가 영국 국립문서보관소(The National Archives, UK)의 문서 체계를 한 차례 소개한 바 있는데(http://www.koreanhistory.org/webzine/view/5862), 당시에는 영국 정부 내 각 부서에서 생산한 문서가 어떤 방식으로 분류되는지를 중심으로 설명드렸습니다.

이번에는 근대 시기(19세기 중반~1910년) 한국 관련 문서를 압도적으로 많이 생산했던 영국 외무부(Foreign Office)의 문서를 다루고자 합니다. 한국에는 국사편찬위원회를 중심으로 영국 외교 문서가 다수 수집되어 있고, 또 굳이 영국 국립문서보관소(이하 TNA)에 가지 않아도 영국 자료를 열람할 수 있는 환경이 조성되어 있습니다. 그 점을 염두에 두면서 여러분에게 영국 자료를 소개해 드리겠습니다.

2. FO 228 : 1884~1899년간 주한 영국 공사관ㆍ총영사관 문서철 수록

해외 주재 영국의 외교기관(대사관, 공사관, 영사관)은 런던의 외무부를 비롯한 다양한 기관과 문서를 주고받았습니다. 영국 외무부는 자국 공관과 주고받은 문서들을 1년 단위로 문서철을 만들어 외무부 문서보관소에 보관했습니다. 문서는 발신일을 기준으로 배열되었기에 해당 문서철은 1년 단위의 시계열로 구성되었습니다. 문서의 수가 많을 경우 분철하기도 했습니다.

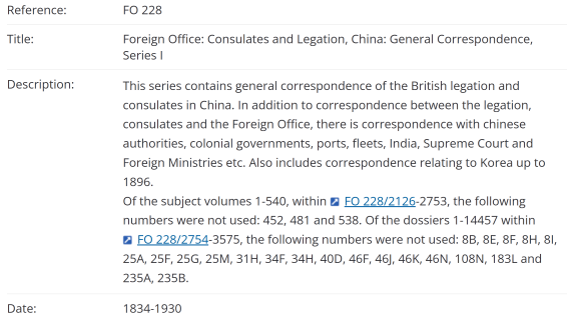

한국 관련 문서철 중에서 우선적으로 주목해야 할 것은 바로 FO 228에 속한 문서철입니다. FO 228은 1843~1930년간 주청 영국 공사관과 영사관에서 생성한 일반 서신들을 연도별로 엮은 총 4,372개의 문서철로 구성되어 있습니다. 그중에는 주한 영국 총영사관 및 공사관에서 생산한 54개의 문서철이 포함되어 있습니다. 이들 문서철의 수록 연대는 영국이 한국에 공사관을 설치(1897년까지는 총영사 파견)했던 1884년부터 1899년까지입니다.

FO 228은 주청 영국 영사관에서 주고받은 문서를 분류한 문서군입니다. 그런데 왜 주청 영국 영사관의 문서군에 한국 관련 기록이 포함되어 있을까요? 그 이유는 주청 영국 공사가 한국 공사를 겸직하였기에, 주한 영국 총영사는 한국 관련 보고서를 주청 영국 공사에게 보고할 의무가 있었기 때문입니다. 따라서 주한 영국 총영사관의 문서철은 독립적인 한국 문서철이 아니라 주청 영국 영사 문서군인 FO 228에 포함되어 있습니다.

그림1. TNA 홈페이지의 FO 228 문서군 소개

출처: The National Archives, UK

FO 228 문서군에 있는 한국 관련 문서철은 형식상으로는 영사 보고이지만, 정치적 사안도 포함되어 있습니다. 이는 주한 영국 총영사가 형식상으로는 한국 공사를 겸직하고 있는 주청 영국 공사의 지휘를 받지만, 실제로는 외교 최일선에서 한국과의 교섭을 전담하고 한국 관련 정책을 실행에 옮겼기 때문으로 판단됩니다. 그런 이유로 FO 228의 주한 영국 총영사관 문서철은 영국의 대한정책을 파악하는 데 중요한 문서들을 포함하고 있다고 할 수 있습니다.

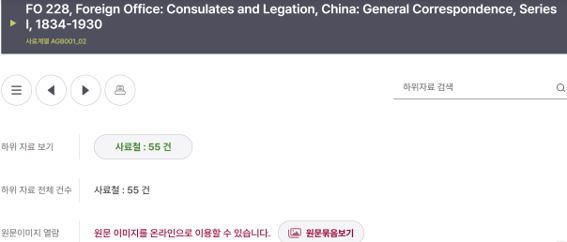

현재 한국 관련 FO 228 문서철은 국사편찬위원회의 전자사료관에서 열람할 수 있습니다.

그림 2. 국사편찬위원회_전자사료관_FO 228 문서철 일부

출처: 국사편찬위원회

| ※ FO 228 수록 한국 관련 문서철 목록은 국사편찬위원회_전자사료관에서 확인이 가능합니다. 이에 여기에서는 따로 목록을 제공하지 않습니다. |

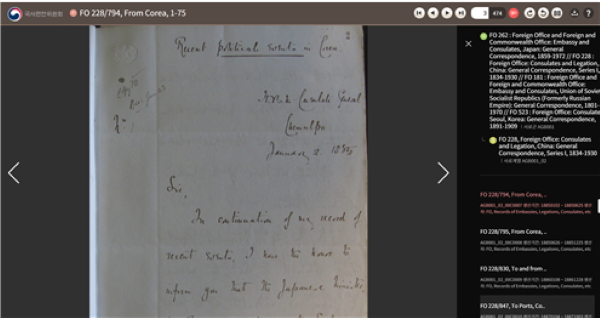

그림 3. 국사편찬위원회_전자사료관_FO 228/794의 원문 일부

출처: 국사편찬위원회

3. FO 17 : 1898~1905년간 주한 영국 공사관 문서철 수록

그렇다면 1899년 이후 주한 영국 공사관 및 총영사관에서 주고받은 문서들은 어디에 있을까요? 안타깝게도 이 시기에도 한국 관련 독립적인 문서군은 여전히 존재하지 않았습니다. 1905년 11월 을사늑약으로 일본이 한국의 외교권을 강탈하고, 이를 인정한 영국이 한국에서 공사관 업무를 철수할 때까지 주고받은 문서들은 주로 FO 17 문서군에서 확인할 수 있습니다.

FO 17은 1906년 이전 중국과 관련된 정치적 일반 문서들을 정리한 문서군으로, 주로 주청 영국 공사관에서 주고받은 문서들을 연도별로 정리한 문서철로 구성되어 있습니다. 따라서 FO 17 문서군은 근대 시기 영국과 중국 관계뿐만 아니라, 영국의 동아시아 정책 연구에 있어서도 핵심적이고 기초적인 사료군이라 할 수 있습니다.

이 FO 17 문서군에는 1898년부터 1905년까지 주한 영국 공사관에서 수발신한 문서들을 합본한 문서철이 포함되어 있습니다.

| ※ FO 17과 FO 228의 중복 문서철 |

| 제가 FO 228에는 영국이 한국에 공사관을 설치(1897년까지는 총영사 파견)했던 1884년부터 1899년까지 주한 영국공사관 및 총영사관에서 주고받은 문서철이 수록되어 있다고 설명드렸습니다. 아울러 FO 17에는 1898년부터 1905년까지 주한 영국 공사관에서 수발신한 문서들을 다음과 같이 확인할 수 있다고 말했습니다. 그럼 FO 17과 FO 228에는 1898, 1899년이 겹치는 문서철이 서로 존재하게 되는데, 이는 어찌된 것일까요? 쉽게 말씀드리면, 두 문서군에는 동일한 내용의 문서가 담긴 문서철이 존재합니다. 아마도 주한 영국공사관에서 주청 영국공사관으로 문서들을 전달되는 과정에서 복본이 발생한 듯 합니다. 그런 이유로 FO 17과 FO 228에는 중복된 문서철의 존재를 확인할 수 있습니다. |

| ※ FO 17에 수록된 한국 관련 다양한 문서철 |

| FO 17에는 다양한 한국 관련 문서철이 존재합니다. 위 표에서는 다루지 않았지만, 광산 양여의 내용이 담긴 FO 17/1719(Mr A.L. Pearse's Mining Concession in Corea)도 있고, 치외법권 등의 문제를 다룬 FO 17/1697(Consolidation of China and Corea. Orders in Council. Volume 1) 등도 있습니다. |

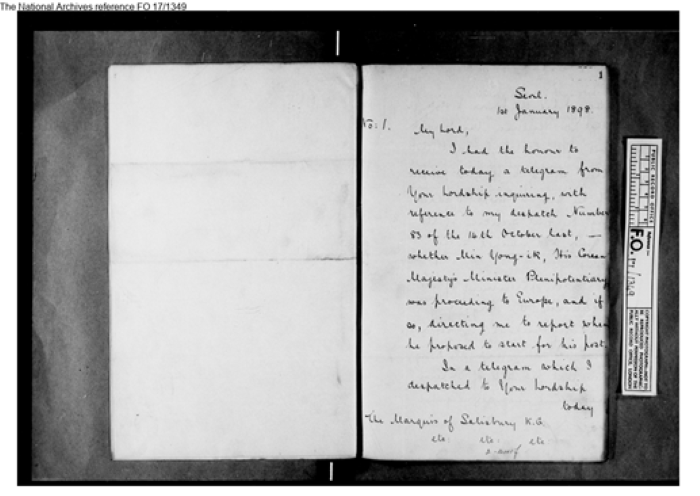

국사편찬위원회에서는 위 문서철 가운데 일부(FO 17/1659, 1660, 1692)만을 수집하였고, 해당 문건 역시 마이크로필름 형태 등으로 보관하고 있어 디지털로 쉽게 열람할 수 있는 상황은 아니었습니다. 그런데 최근 연구자들에게 매우 반가운 소식이 전해졌습니다. 바로 영국 국립문서보관소(TNA)에서 FO 17 문서군을 무료로 다운로드할 수 있도록 공개한 것입니다. 덕분에 이제 한국에서도 FO 17 문서들을 간편하게 다운로드하여 열람할 수 있게 되었습니다.

그림 4. TNA 홈페이지에서 다운로드 한 FO 17/1349(pdf파일로 제공)

출처: The National Archives, UK

|

※ 한국 근대사의 보고(寶庫)와 같은 존재, FO 17

|

|

FO 17의 가치는 결코 1900년 전후 시기에 국한되지 않습니다. FO 17 문서군에는 19세기 중반 영국이 동아시아 진출을 본격화하면서 한국과의 관계 설정을 놓고 고심한 기록들이 다수 포함되어 있습니다. 예컨대, 1870년대 초반 베이징에서 오경석이 메이어즈(Mayers) 영국 영사와 비밀리에 만나 나눈 대화 내용도 FO 17에 기록되어 있습니다. 이런 중요성 때문에 『근대한국외교문서』 편찬위원회에서도 해당 자료를 편찬할 때 FO 17 문서철에서 한국 관련 문서를 찾아 수록한 바 있습니다.

그러나 FO 17에서 한국 관련 문서를 찾는 일은 쉽지 않은 작업입니다. 보통 300쪽이 넘는 문서철 속에서 한국 관련 문서가 한두 건 발견되기도 어렵기 때문입니다. 이런 까닭인지 『근대한국외교문서』 이후로는 FO 17을 활용한 연구가 거의 나타나지 않았습니다.

하지만 최근 FO 17을 활용한 새로운 연구가 나왔습니다. 정소영 선생님은 「제너럴셔먼호 사건에 대한 영국의 대응」(『인문과학』 제88호, 2023) 논문에서 FO 17 문서군에 포함된 자료를 집중적으로 분석함으로써, 기존의 “제너럴셔먼호 사건 → 신미양요”라는 단순한 인과관계에서 벗어나 한국의 국제적 상황을 보다 다층적으로 이해해야 한다는 중요한 시사점을 제시하였습니다. 이와 더불어 국내 연구자들이 FO 17을 자유롭게 활용할 수 있는 환경이 마련되었다는 사실도 소개한 점에서 의미가 큽니다.

조금은 어렵겠지만(필기체의 압박도 있고...... 한국 관련 자료가 나온다는 보장도 없고.....) 국내에서도 쉬이 TNA 자료를 볼 수 있는 환경이 조성된 만큼, 자료를 사랑하는 연구자들이 계속해서 도전했으면 좋겠네요.

|

4. 영국외교문서의 핵심, “기밀문서철”은 다음 시간에 다룹니다.

이번 시간에는 한국 근대사 연구에서 중요한 영국 외무부 문서군 중 특히 FO 17과 FO 228의 구성과 특징,을 살펴보았습니다. 1897년까지 주청 영국공사가 주한 영국공사직을 겸직했기에, 서울에 있는 영국 총영사는 일차적으로 베이징에 있는 영국 공사에게 한국 관련 보고를 했으며, 1898년 이후 영국 공사가 서울에 직접 주재하게 된 뒤에도 여전히 한국 관련 보고서를 베이징의 영국 공사에게 보냈습니다. 바로 이러한 이유로 한국 주재 영국 공사관 및 총영사관에서 생산한 문서들이 FO 17과 FO 228에 록되었던 것입니다. 아울러 최근 TNA가 FO 17 문서군을 무료로 공개함으로써 국내에서도 이를 활용한 연구가 활발해질 수 있는 계기가 마련되었다는 점도 소개하였습니다.

다음 시간에는 영국외교문서의 또 다른 특징이라 할 수 있는 “동일한 문서가 왜 서로 다른 문서군의 문서철에서 발견되는가”에 대해서 다루고자 합니다. 특히 이와 관련해서 주목할 부분은 기밀문서철의 존재입니다. 만약 여러분이 찾는 특정 문서가 FO 17, 혹은 FO 228과 더불어 기밀문서철에서 발견된다면, 이는 당시 영국 외무부가 해당 사안을 매우 중요한 현안으로 간주했다는 의미입니다. 동일한 문서가 여러 문서군에 중복 수록되는 이유는 바로 영국 외무부 소속 사서들(오늘날 외무부 내 역사가의 전신)의 활동과 밀접히 관련되어 있으며, 이에 대해서는 다음 시간에 본격적으로 살펴보도록 하겠습니다.

- BoardLang.text_prev_post

- [기획연재] 마을에서 역사하기 ④_박수진

- 2025.08.02

- BoardLang.text_next_post

- [기획연재] 한양의 옛사람과 풍류 ④_김성희

- 2025.08.02