웹진 '역사랑' 2025년 7월(통권 65호)

[기획연재]

한양의 옛사람과 풍류 ④:

목멱신의 빈자리를 채우는 다채로운 신앙의 향연

김성희(중세2분과)

남산은 한양 사람들에게 각별히 사랑받던 생활 공간이었던 만큼 그 품 안에서는 다채로운 삶의 풍경이 펼쳐지곤 했다. 이러한 이유로 오늘날에도 산자락 곳곳에 남아있는 선인들의 자취는 다양한 색채를 발하며 지나가는 이의 발길을 붙든다.

이조(吏曹)에 명하여 백악(白岳)을 진국백(鎭國伯)으로 삼고 남산을 목멱대왕(木覓大王)으로 삼아 경대부와 사서인(士庶人)은 제사를 올릴 수 없게 하였다.

『태조실록』, 태조 4년 12월 29일 기사

1395년 12월 29일, 지엄한 어명이 내려졌다. 조선을 창건한 태조가 한양을 도성으로 정한 이듬해, 도성의 진산(鎭山)인 백악산과 안산(案山)인 남산의 산신에게 봉작을 내리고 제례를 지내도록 명한 것이다. 이는 나라의 주요 산에 신성을 부여하고, 도성과 주·군에 진산을 정하여 국가적 중대사가 있을 때마다 제사를 올리던 산악숭배 전통의 한 단면을 보여준다. 이러한 조치를 통해, 남산이 단순한 생활 공간을 넘어 신앙의 대상으로 인식되었음을 짐작할 수 있다.

『신증동국여지승람』에 따르면, 백악산 마루에 백악신사(白嶽神祠), 남산 정상에는 목멱신사(木覓神祠)가 세워져 있어, 이곳에서 봄과 가을에 초제(醮祭 도교식으로 별에 지내는 제사)를 올렸다고 전한다. 현재 남산타워 인근 팔각정 자리에 있었던 국사당(國師堂)은 곧 목멱신사의 다른 이름으로, 국가 차원의 제사가 행해졌던 신성한 공간이었다. 그러나 유교적 관점에서 보자면, 이러한 신당에서의 제례는 무속적 요소가 짙은 ‘음사(淫祀)’로 간주되었고, 이는 곧 정비의 대상이 되었다. 그럼에도 불구하고 목멱신사는 조선 전 시기에 걸쳐 존속하며 국가의례와 민간신앙이 교차하는 공간으로 기능하였다. 이는 남산에 대한 조선인들의 깊은 경외심과 그 신성성을 중시하는 의식이 얼마나 견고하였는지를 방증한다.

그림 1. 인왕산 국사당

출처: 국가유산청 국가유산포털

안타깝게도 1925년, 남산에 조선신궁이 완공되면서 목멱신사는 본래의 터전을 떠나 인왕산 선바위 인근으로 이전해야만 했다. 이는 목멱신이 조선신궁 위에서 굽어보는 형세를 일제 당국이 불쾌하게 여겼기 때문이었다. 다행히도 이전 과정에서 원래 사용하던 목재를 그대로 활용하고, 건물의 구조 또한 기존 양식을 최대한 따랐다고 전해지므로, 목멱신에게 있어 새 터전에의 적응은 조금이나마 수월하였으리라.

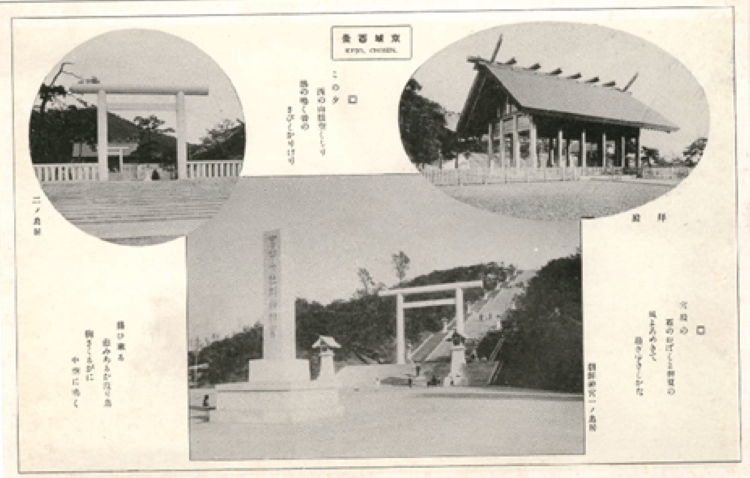

그림 2. 일본 Taisho Hato 발행 『경성명소백경(京城名所百景)』 우편엽서첩 부분

1925년 남산에 건립된 조선신궁의 주요 건조물 모습이 보인다.

출처: 필자 소장품

그림 3. 조선신궁사무소(朝鮮神宮社務所) 발행 「조선신궁실경도조선신궁실경도(朝鮮神宮室景圖)」

출처: 대힌민국역사박물관

비록 남산의 신령은 일제의 탄압을 이기지 못하고 인왕산으로 내쫓기고 말았지만, 오늘날에도 남산 자락에는 오랜 신앙의 전통이 면면히 이어지고 있다. 남산 둘레길 북측순환도로를 따라 회현동 방향으로 걷다 보면, 붉은 대문 하나가 눈에 띄는데, 이곳이 곧 신경(神境)으로 들어서는 입구다.

그림 4. 목멱산와룡묘(木覓山臥龍廟) 입구의 홍살문

출처: 국가유산청 국가유산포털

악귀를 물리치고 액운을 공격하는 홍살문이 경계를 서고 있는 것으로 보아 붉은 문 안쪽이 신성시되는 영역임을 알 수 있다. 홍살문 왼편에 우뚝한 ‘목멱산와룡묘(木覓山臥龍廟)’라는 비석은 이곳이 곧 와룡이라는 사람의 묘소임을 웅변하고 있는데, 그렇다면 와룡은 도대체 누구이며 왜 여기에 그의 사우(祠宇)가 있는 것일까? 이 의문에 대한 해답을 찾기 위하여 『조선왕조실록』의 책장을 넘겨보도록 하자.

승지를 보내 영유현(永柔縣) 와룡사(臥龍祠)에 제사를 올리게 하였다. 처음에 임금이 『자치통감』을 강하다가 책을 덮고 탄식하기를, “무후(武侯)의 한나라를 위한 깊은 충성이 역사에 밝게 나타나 있다.”라고 하고, 신하에게 명하여 남양부(南陽府) 용백사(龍柏祠)에 제사를 올리게 하였다. 그후 경연에 참석한 신하가 아뢰기를, “용백사는 바로 그 지방 유생들이 세운 것이요, 와룡사는 바로 선조의 특명으로 세운 사당이어서 경중이 아주 다릅니다.”라고 하였기 때문에 명을 고쳐서 내린 것이다.

『영조실록』, 영조 21년 1월 19일 기사

『영조실록』에는 1745년 1월 19일, 평안도 영유현에 소재한 와룡사에서 제사를 거행하라는 영조의 하명이 내려진 경위를 기록한 기사가 전한다. 영조는 역사서를 읽던 중, ‘무후’ 혹은 ‘와룡선생’으로 불린 중국 촉한의 재상 제갈량(諸葛亮, 181~234)의 깊은 충절에 감복하여, 그의 사당에 제향을 올릴 것을 명했던 것이다. 이보다 앞선 실록의 기사를 통해 영유현의 와룡사가 1603년 선조의 명으로 건립된 제갈량의 사당임을 확인할 수 있는데,1) 이처럼 관과 민이 함께 마련한 제갈량의 제향 공간이 조선 각지에 산재해 있었음을 통해, 그가 당대에 얼마나 깊은 존숭을 받았는지를 짐작할 수 있다. 남산에 위치한 와룡묘 또한 이러한 시대적 분위기 속에서 조성되었을 것으로 추정되지만, 정확한 연혁과 유래는 분명치 않다. 현재까지 전하는 설에 따르면, 조선 고종의 계비 엄귀비가 이 사우를 창건하였다는 주장이 있는가 하면, 와룡묘가 세워지기 훨씬 전인 600여 년 전부터 바위 절벽에 이미 제갈량의 영상(影像)이 조각되어 있었고, 이를 기려 1862년(철종 13)에 지방 유력자들이 사당을 창건하였다는 견해도 존재한다. 이 와룡묘는 1924년 전소되었으나, 1934년에 재건되었고 1976년에도 부분적으로 수리되어 오늘날까지 그 모습을 유지하고 있다. 그러나 이러한 단편적 기록 외에는 사당의 건립 배경과 정확한 시기를 분명히 밝힐 수 없어, 그 역사적 전모를 온전히 파악하지 못하는 점이 아쉬움을 남긴다.

그림 5. 와룡묘 근경

출처: 국가유산청 국가유산포털

제갈량은 신출귀몰한 지략과 변함없는 충절로 한나라의 정통을 수호하고자 온 힘을 다했던 촉한의 명신이다. 오늘날 우리에게도 익숙한 고전소설 『삼국지연의』는 조선 말기 한반도에 전해져 널리 읽히게 되었는데, 이 책을 접한 독자라면 누구나 제갈량의 인물됨과 매력에 깊이 빠져들기 마련이다. 『삼국지연의』는 후한 말의 혼란기부터 위‧촉‧오 삼국의 정립, 그리고 결국 진나라의 통일에 이르기까지의 역사를 바탕으로 각색된 작품으로, 수많은 영웅들이 등장하지만 그중에서도 제갈량을 으뜸으로 꼽는 이들이 많다. 그만큼 그는 지혜와 충의를 상징하는 인물로서 오랫동안 대중의 존경을 받아 왔다.

그림 6. 『삼국지연의』(필사본, 1901년)

출처: 국립한글박물관

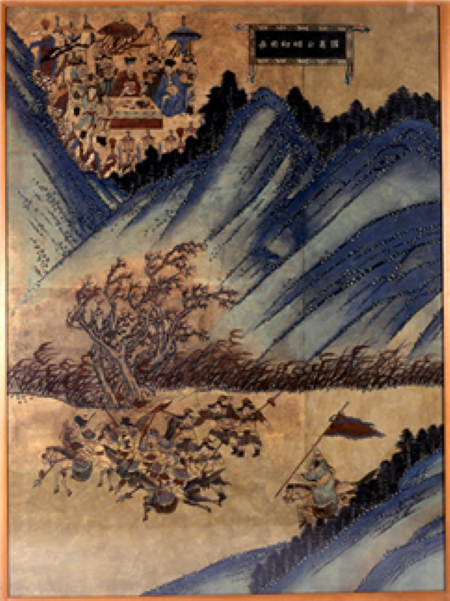

그림 7. 「제갈공명초용병(諸葛孔明初用兵)」, 『삼국지연의도(三國志演義圖)』 부분 (19세기)

출처: 서울역사박물관

그런데 불세출의 영웅 제갈량을 모시고 있는 와룡묘 본당 건물 안에 『삼국지연의』 속 또 다른 호걸이 모셔지고 있다는 사실이 매우 재미있다. 와룡선생의 룸메이트가 과연 누구인가 하니 바로 무신(武神)으로 추앙받는 관성제군(關聖帝君), 곧 관우(關羽, ? ~219)이다.

그림 8. 동관왕묘의 관우상

출처: 국가유산청 국가유산포털

사실 조선시대에는 관우를 ‘관왕(關王)’ 또는 ‘관제(關帝)’라 칭하며 높이 받들었고, 그를 위한 사당을 전국 각지에 세워 제사를 올렸다. 특히 한양 도성 안팎의 동서남북 네 곳에는 관우를 모신 관왕묘(關王廟)를 지어 ‘무묘(武廟)’라 불렀다. 조선 사회에서 관우를 신격화하여 숭배하는 신앙이 널리 퍼진 배경에는 임진왜란 당시 명나라 군사들이 구원병으로 참전하면서 그들의 관우 숭배 풍습이 전해진 데서 비롯되었다고 전해진다. 오늘날에도 동대문 인근에 현존하는 동관왕묘(보물 제142호)는 오랜 세월 이어져 온 관우 신앙의 전통을 확인할 수 있는 귀중한 문화유산으로 평가받고 있다.

그림 9. 「도성대지도(都城大地圖)」 숭례문 부분

지도 중앙 하단에서 남관왕묘의 위치를 확인할 수 있다.

출처: 서울역사박물관

한편, 서울시 중구 방산시장 내에 자리한 성제묘(聖帝廟)는 조선시대 민간에서 설립한 관우 사당으로, 현재까지도 매년 10월 19일 방산시장 상조회가 시장의 번영과 안녕을 기원하는 제사를 올리고 있다. 이러한 사실은 관우에 대한 신심이 과거에 머무르지 않고 오늘날까지도 살아 숨쉬고 있음을 보여준다.

그림 10. 조선시대 민간에서 세운 사당 성제묘.

이곳에서는 관우를 주신으로 모시고 있다.

출처: 서울역사아카이브

한국과 중국은 오랜 세월에 걸쳐 긴밀한 교류를 이어온 만큼, 양국의 문화가 서로의 사회와 신앙 속에 깊숙이 스며들어 자리 잡은 사례를 흔히 찾아볼 수 있다. 우리 선조들은 제갈량과 관우를 단순히 중국 역사상의 영웅으로만 여기지 않고, 나의 조국을 수호하고 내 가족의 안녕을 지켜 줄 수호신으로 보아 깊은 신심으로 치성을 올렸던 것이다. 이처럼 국경을 초월하는 신앙이 펼쳐졌던 와룡묘라는 공간을 더욱 흥미롭게 만드는 것은 사당 경내에 와룡묘 외에도 단군성전(檀君聖殿), 제석전(帝釋殿), 약사전(藥師殿), 삼성각(三聖閣) 등이 자리하고 있어 실로 다채로운 신앙의 향연이 펼쳐지고 있다는 사실이다. 오늘날에도 와룡묘에는 신도들의 발길이 끊이지 않고 제향이 지속되고 있으니, 명실상부한 국제도시 서울의 문화적 포용력과 활력이 옛날부터 현재에 이르기까지 남다름을 여실히 보여준다.

1) 『현종개수실록』 6권, 현종 2년(1661) 11월 13일 기사 참조

|