웹진 '역사랑' 2025년 7월(통권 65호)

[기획연재]

북한 인물열전 시리즈 ③:

북한 최후의 인류학자 한흥수(1909~?) - 그와 주변 사람들의 이야기 ①

류승주(현대사분과)

북한 역사의 많은 등장인물들은 ‘생년’은 있으나 ‘몰년’이 없다. 폐쇄적인 북한 사회가 더욱 섬뜩한 인상을 주는 이유이다. 이 글에 등장하는 한흥수 역시 생몰년을 “1909~?”라고 표시해야 하는 인물이다. 그는 해방정국에서 평양을 선택한 진보적 지식인 중 한 사람이었다. 근대 인류학의 본산인 비엔나대학에서 유학하고 최상급의 학문적 성취를 이룬 한흥수는 1948년 평양으로 들어왔다. 그러나 북한 고고학·인류학계의 선두 주자로 군림했던 한흥수는 다른 이들보다 아주 이른 시기, 1952년 가을 무렵 평양에서 완전히 자취를 감추었다.

남한에서는 월북인사라는 이유로, 북한에서는 숙청당한 자에 대한 금기 때문에 한흥수라는 이름은 남북 모두에서 완전히 잊혀졌다. 물론 1990년대 남북관계에 해빙기가 찾아오자 차츰 한흥수를 이야기하기 시작했다. 그러나 아직도 한흥수라는 인물은 생소하고, 공백과 의혹의 여지가 너무나 많다. 이 글에서는 한흥수의 삶 속에서 교차되었던 몇몇 사람들과의 ‘관계’를 중심으로 살펴보면서, 한흥수에 대한 풀리지 않는 궁금증들을 공유하고자 한다.

그림 1. 『한흥수 - 체코 한국학의 아버지』 표지 일부

1. 도리이 류조(鳥居龍藏)의 민족학과 한흥수

한흥수는 1909년 경기도 개성에서 태어났다. 1925년 개성 사립제일송도보통학교, 1929년 경성 수하동 상업보습학교를 졸업한 후, 1930년 일본 죠치대학(上智大學, Sophia Univ.) 문학부에 입학하였다. 일본 근대 민족학(Ethnology)의 아버지라 불리는 도리이 류조의 학풍이 지배적이었던 이곳에서 한흥수는 ‘역사철학’을 공부하였다.

서구 인류학의 출발과 발전이 그러하듯, 일본의 인류학 역시 인종적·문화적 차별성을 강조하여 제국주의 확장과 식민지배에 활용하는 국책학문의 성격을 띠었다. 다만 아시아 민족인 일본인 인류학자들은 인종론에는 비판적이었다. 한흥수의 스승인 도리이 류조는 정체성론을 고수하는 속에서도 상대적으로 각 지역의 독자적 발전을 이해하려는 입장을 가지고 있었으며, 한국사 방면에서 임나일본부설과 일선동조론의 학문적 근거를 생산하기도 하였다.

도리이 류조의 영향을 받은 한흥수는 정체성론 입장에서 “조선적 특수성”을 주장하였다. 그는 인류학의 틀 속에서 고고학과 토속학, 체질인류학 방법론을 적용하였는데, 졸업할 무렵에는 인류학 관점에 선 선사고고학의 신진 연구자로서 상당한 수준에 도달해 있었다.

2. “사적 변증법에 의거한 조선역사 연구의 삼인방” - 백남운, 이청원, 한흥수

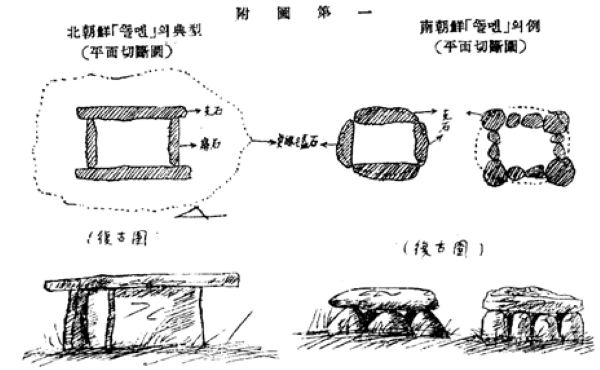

1935년 봄 한흥수는 죠치대학을 졸업하고 한국에 돌아왔다. 이때부터 유럽 유학을 떠나는 1936년까지 1년여에 불과한 짧은 기간 그는 활발한 활동을 벌여 식민지 지성계에 신선한 파장을 일으켰다. 한흥수는 『진단학보』에 한국 원시 석기문화에 대한 논문 2편, 『비판』에 인류학 논평문 5편을 게재하였고, 황해도 일대의 현장을 직접 답사하고 발굴하였다. 한흥수는 문헌과 현장 조사에 근거하여 한국 거석유물을 선돌, 고인돌, 칠성바위, 돌무덤 4종류로 분류하였는데, 이로써 그는 ‘고인돌’을 학술용어로 처음 사용한 역사학자가 되었다(한흥수, 1935a).

그림 2. 한국형 거석유물의 일종으로 고인돌 형태 분석

출처: 한흥수, 1935a 「조선의 거석문화 연구」 『진단학보』 3

한흥수는 한국의 거석문화가 태양숭배라는 세계사적으로 공통된 특징을 공유하는데, 다만 태양숭배는 신앙 이전의 ‘토템’상태에 머물렀다고 주장했다. 이에 대하여 이청원은 원시 거석문화인들의 태양토템이 초자연적 존재에 대한 ‘신앙’을 내포하였으므로 이를 종교의 제1단계인 원시신앙으로 이해해야 한다고 반박하였다(이청원, 1935). 한편 한흥수는 조선 원시사회의 내재적 발전 과정을 서술한 백남운의 『조선사회경제사』를 비판하여, 한국에는 구석기시대의 존재를 인정할 근거가 부족하고 외부 주민의 유입이 원시문화 이행의 주요 요인이었다고 하면서, 정체성론의 입장에서 ‘조선적 특수성’을 강조하였다(한흥수, 1935b). 한흥수의 백남운 비판은 또다른 논자의 반비판을 불러일으켰다(김재찬, 1936b).

이같은 논쟁 속에서 백남운, 이청원, 한흥수 세 사람은 “사적 변증법에 의한 조선역사 연구의 삼인방”이라고 지칭되었다(김재찬, 1936a). 이 “삼인방”은 이후 북한 정권에 참여하여 평양에서 재회했다. 백남운은 북한 내각의 초대 교육상, 리청원은 조선력사편찬위원회 위원장, 한흥수는 조선물질문화유물조사보존위원회 위원장. 색깔이 조금씩 다른 마르크스주의 역사학자로서 각자의 길을 걸었다.

3. 도유호와의 인연

한흥수는 1936년 오스트리아 비엔나로 유학을 떠났다. 죠치대학에서 공부하던 시절 책으로만 접했던 인류학의 본산에서, 특히 거석문화 연구의 대가인 멩힌(O. Menghin)의 지도를 받기 위해서였다.

그림 3. 도유호

출처: 『조선일보』 1940년 1일 14일

1936년 8월 한흥수가 비엔나에 도착했을 때, 또다른 한국인 유학생인 도유호가 빈대학에서 민속학·선사학을 연구하는 중이었다. 도유호와 한흥수, 이들은 모두 비엔나학파의 슈미트, 코퍼스, 멩힌, 하이네겔데른 등의 영향 밑에서 연구하였으나, 두 사람의 교류를 알려주는 기록은 거의 없다. 한흥수는 1937년 초의 한국에 보낸 편지에서 도유호와의 만남을 지나가듯 알리고 있다.

“이곳에는 도유호씨라는 이가 유학하고 있음니다. 맛나서 자미있게 잘 놉니다.”

한흥수보다 4살이 많은 도유호는 이미 유럽으로 유학을 온 지 5년 이상 지나 선배격이었고, 빈대학 박사학위(1935년)도 이미 받은 상태였다. 같은 인류학 전공자인 이들의 관계는 동료이자 선후배 관계로 맺어지는 것이 자연스럽다. 도유호는 1930년 유학길의 여정을 기록한 여행기 「구주행(歐洲行) - 인도양 건너서서」 총 23편을 『동아일보』에 발표하였고, 독일 생활의 편린들을 담은 수기도 『동광』에 총 9회 발표하였다. 이른 유학과 문필력, 유명한 공산주의 운동가를 형제·인척으로 둔 가문, 명사와의 관계 등으로 도유호는 전혀 무명의 인물이 아니었으며 오히려 화제를 일으키는 편이었다(한창균, 2017). 그런데 한흥수는 도유호의 경력도 학위도 언급하지 않은 채, 고작 “도유호씨라는 이와 맛나서 자미있게 잘 논다”는 정도로 표현하였다.

두 사람은 여러 편의 여행기와 수기, 편지글 등을 남겼다. 이들의 글을 통해 확연한 캐릭터의 차이를 느낄 수 있다. 한흥수는 내성적이고 온유하고 학구적이며, 에둘러 표현하는 성향이다. 이에 비해 도유호는 낭만적이고 활달하며 분기(憤氣)를 숨기지 못하는 솔직한 성격이었다. 도유호는 문학과 고전으로부터 학문을 시작했고, 한흥수는 상업학교를 나와 역사철학과 사회과학에 매진했다. 도유호는 이광수와 최남선, 이병도의 추종자이며, 한흥수는 일체의 관념론에 비타협적이었고 순혈주의와 민족주의를 배척했다. 이처럼 한흥수와 도유호는 비엔나학파의 본산에서 자기 학문을 개척하였음에도 그 출발과 문제의식이 확연히 달랐다.

해방 후 평양에 먼저 자리를 잡은 것도 도유호였다. 도유호는 1946년부터 평양에 들어와 북조선인민위원회 외무국의 허드렛일을 하기도 했으나, 1948년에는 김일성대학 고고학강좌장, 조선력사편찬위원회 위원, 북조선 중앙 고적보존위원회 위원으로 강단과 연구, 고적보존의 현장에서 선두 그룹에 포함되어 있었다.

도유호가 평양 고고학계의 터를 닦은 1948년, 한흥수가 평양에 나타났다. 10년 만의 재회였다. 비엔나에서는 30세를 전후한 청년들이었지만, 이제는 가솔을 거느린 40대의 중년, 험난한 청춘을 보낸 대가로 수확이 기대되는 시기이다. 한흥수가 평양에 ‘소비에트 인류학’을 빠르게 도입하면서 도유호가 이끄는 고고학의 비중은 매우 작아졌다. 게다가 ‘북조선 중앙 고적보존위원회’를 개편한 ‘조선물질문화유물 조사보존위원회’는 한흥수가 위원장을 맡아 이끌게 되었다.

4. 피식민, 일본제국민, 이방인

따로 또 같이, 비슷하나 또다른 이들 두 사람은 2차 세계대전의 진행 속에서 순탄한 인생 행로를 개척하기 어려웠다. 두 사람은 모두 해외 재류 본방인(本邦人)으로 일본 외무성의 관리 하에 있었다. 1939년 외무성 문서에는 도유호에 대해 “좌경적·반일적 언동”으로, 한흥수에 대해 “留守宅(신고된 거소지에 없음)”으로 기록되어 있어 이들의 자기 나름대로의 저항을 읽을 수 있다. 그러나 추축국의 영역에서 활동하는 인류학자로서, 일본이 요구하는 국가주의적 소명에 복무해야 하는 시간들이 이들 앞에 도래했다.

한흥수는 1940년 스위스 프라이부르크 대학에서 박사학위를 받은 후 귀국을 시도하였으나 독·소전 발발로 실패하고 비엔나에 머물렀다. 한흥수는 1943년 2월 체코 프라하에서 열린 <일본 예술·산업 디자인 전시회>의 큐레이터였다. 개막식에는 독일과 체코의 주요 요인들과 베를린 주제 일본대사관의 미우라 서기관이 직접 참여하였고, 개회사에서는 “사랑하고 존경하는 독일의 공동운명체, 일본제국에 대한 헌정” 등 두 나라의 연대와 공동 번영에 대한 메시지로 넘쳐났다. 전시를 성공적으로 이끈 한흥수는 프라하 동양문화·예술 방면의 명사가 되었고, 이듬해 비엔나 민족학박물관에서 개최된 <대동아 전시회>에도 한흥수가 상당 부분 간여하였을 것으로 추측된다. 1940년 1월 귀국한 도유호 역시 생계방편을 찾던 와중에 1943년 만주국 신경박물관에서 근무한 흔적을 남겼다.

한흥수는 프라하와 비엔나 두 도시에서 주로 일본 역사와 문화 관련으로 직업을 갖게 되었다. 민족학박물관에서는 극동부를 담당하고, 동양학연구소에서는 일본어와 한국어를 가르쳤다. 이때부터 5년간, 두 도시의 직장을 2주 간격으로 오가는 생활이 계속되었다. 그러던 중 나치 독일의 패망으로 전쟁은 끝났다. 1945년 5월, 비엔나와 프라하의 ‘종전(終戰)’은 매우 달랐다. 오스트리아와 체코는 서로 다른 역사의 여정을 시작했고, 한흥수는 여전히 두 도시를 오가며 생활했다.

김재찬, 1936a 「思惟와 文化에 대한 批判 - ‘歷史科學의 領域에서’ - 韓興洙氏의 所論을 읽고」 『비판』 4권 1·2호

김재찬, 1936b 「『조선사회경제사』의 재검토 – 한흥수씨의 비판에 대한 비판」 『비판』 4권 4호

이청원, 「진단학보 제3권을 읽고(3)-조선의 거석문화연구(한흥수씨)」 『동아일보』 1935년 11월 3일

한흥수, 1935a 「조선의 거석문화 연구」 『진단학보』 3

한흥수, 1935b 「조선원시사회론 – 백남운씨 저 『조선사회경제사』에 대한 비판을 겸하야」 『비판』 3권 6호

전경수, 2015 「평양정권이 숙청한 인류학자 한흥수 – 굴절과 파행의 ‘고려인류학’」 『근대서지』 11

재오스트리아 한인연합회, 2012 『오스트리아 속의 한국인 – 한·오 수교 120주년과 재오스트리아 한인 50년의 기록』, 리더스가이드

한창균, 2017 『한국 고고학 첫 세대 – 하담 도유호』, 혜안

Jaroslav Olša, jr. & Andreas Schirmer, 2012 “An Unsung Korean Hero in Central Europe: The Life and Work of the Multi-Talented Scholar Han Hŭng-su(1909-?)” Transations, Vol.87, Roral Asiatic Society Korea Branch

Yongwook Yoo, 2017 “A Story of Their Own: What Happened and What is Going on with North Korean Archaeology?” Archaeology of the Communist Era: A Political History of Archaeology of the 20th Century

Andreas Schirmer(ed.), 2018 Koreans in Central Europe; To Yu-ho, Han Hŭng-su, and Others Praesens, Wien

Jaroslav Olša, jr. ed., 2013 Han Hŭng-su : otec československé koreanistiky : korejský historik ve střední Evropě třicátých a čtyřicátých let 20. století, Nová vlna

|