웹진 '역사랑' 2025년 6월(통권 64호)

[기획연재]

섬에서 만나는 고려사 ③:

강화도의 고려 성곽 - 수도가 된 섬, 강화도 ②

박종진(중세1분과)

1. 강화도의 성곽 유적

성곽(城廓)은 성의 안과 밖을 구분하여 외적이나 자연재해로부터 성안의 인명과 재산을 보호하기 위해 흙이나 돌로 쌓은 시설이다. 성을 성곽이라고 하는 것은 보통 성을 내성(성)과 외성(곽)으로 쌓았기 때문이다. 도성(都城)은 수도를 둘러싼 성곽을 가리키기도 하지만 수도 자체를 의미하기도 한다.

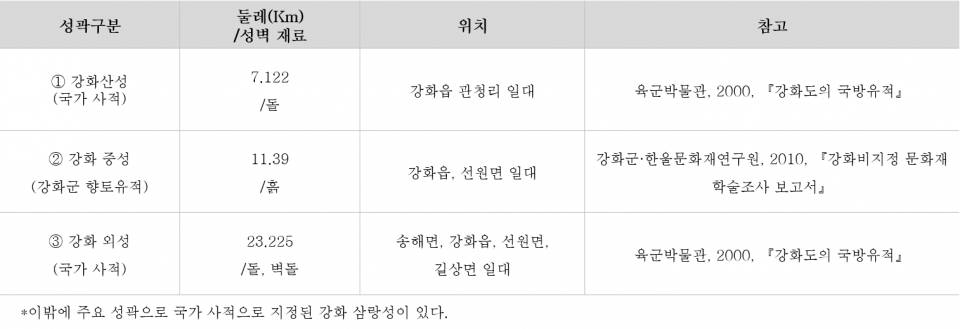

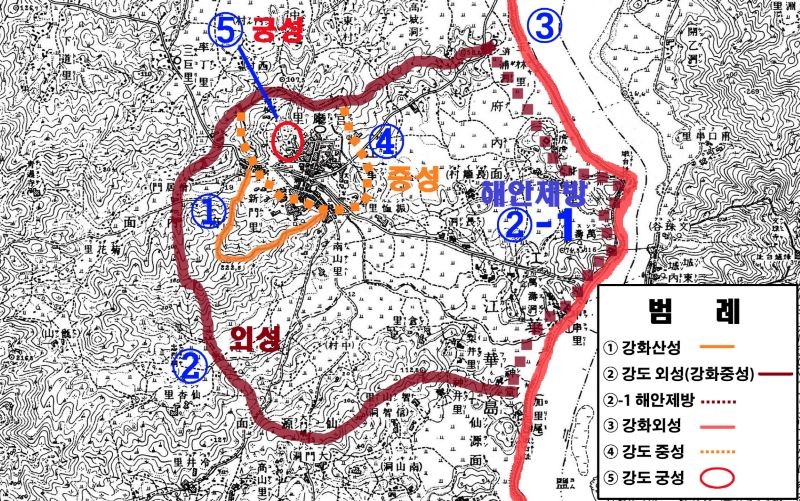

현재 강화도에는 문화재로 지정된 주요 성곽으로 강화산성, 강화외성, 강화삼랑성, 강화중성이 있다.(그림1 참고) 강화산성·강화외성·강화삼랑성은 국가 사적이고 강화중성은 강화군 향토유적이다. 강화산성은 인천광역시 강화군 강화읍 일대에 있는 7.122km의 성이다. 강화읍의 북산(송악산), 견자산, 남산 등을 이은 강화산성은 대부분 석축으로 조선후기인 1677년(숙종 3년) 강화도호부의 성으로 대대적으로 개축되었다(그림1과 그림2의 성곽 ①). 강화 외성(外城)은 강화도의 동쪽 연안에 있는 성으로 강화군 강화읍, 선원면, 불은면, 길상면 일원에 걸쳐있는 성곽으로 총 길이는 23.225km이다.(그림1과 그림2의 성곽 ③) 강화 삼랑성(三郞城)은 인천광역시 강화군 길상면, 정족산에 위치하고 있는 길이 약 2.3Km의 성이고, 강화 중성(中城)은 인천광역시 강화군 강화읍과 선원면 일원에 있는 성곽으로 지금까지 확인된 총길이는 11.39km이다(그림1과 그림2의 성곽 ②).

그림 1. 강화도의 주요 성곽 유적

그림 2. 강화도의 주요 성곽

그림: 변성아, 원도: 이희인

2. 강도의 성곽 기록

다음은 고려시기 강도와 관련된 성곽기록이다.

① 1233년(고종 20) 강화 외성(外城)을 쌓았다(『고려사』 권82, 병2).

② 1235년 최이(崔怡, 최우)가 재추와 의논하여 주군(州郡)의 일품군(一品軍)을 징발하여 강화도 연강(沿江)의 제방을 더 쌓았다. (『고려사』 권129, 최이열전)

③ 1237년 강화 외성을 쌓았다(『고려사』 권23).

④ 1250년 8월 강도에 중성(中城)을 쌓았다(『고려사』 권23).

⑤ 1259년 6월 강도의 내성(內城)을 헐었다(『고려사』 권23) .

⑥ 1259년(고종 46) 6월 경인 몽골 사신[客使]이 외성이 헐리지 않았다는 소식을 듣고 말하기를 “외성이 아직 있는데 진정으로 항복했다고 할수 있는가? 모두 파괴되면 돌아가겠다.“라고 하니 국가에서는 보물을 뇌물로 주고, 곧 도방(都房)에 명령하여 외성을 헐었다(『고려사』 권24).

위의 자료에서 외성과 중성을 쌓았다는 사실과 내성과 외성을 헌 사실을 확인할 수 있다. 이렇게 고종 46년에 헐린 성곽에는 고종 37년에 쌓은 중성의 이름은 보이지 않고 대신 축성 기록이 없는 내성이 포함되었기 때문에 강도의 성곽체계에 대해서는 오래전부터 서로 다른 여러 의견이 나왔다. 강화 성곽에 대한 연구는 문헌 기록에 보이는 내성·외성·중성과 현재 남아 있는 강화도의 성곽 유적을 대비시켜 강도의 성곽체계를 이해하려고 하였기 때문이다. 또 『고려사』 세가와 병지의 내용이 다른 외성의 축성 시기도 작은 논란 거리가 되었다.

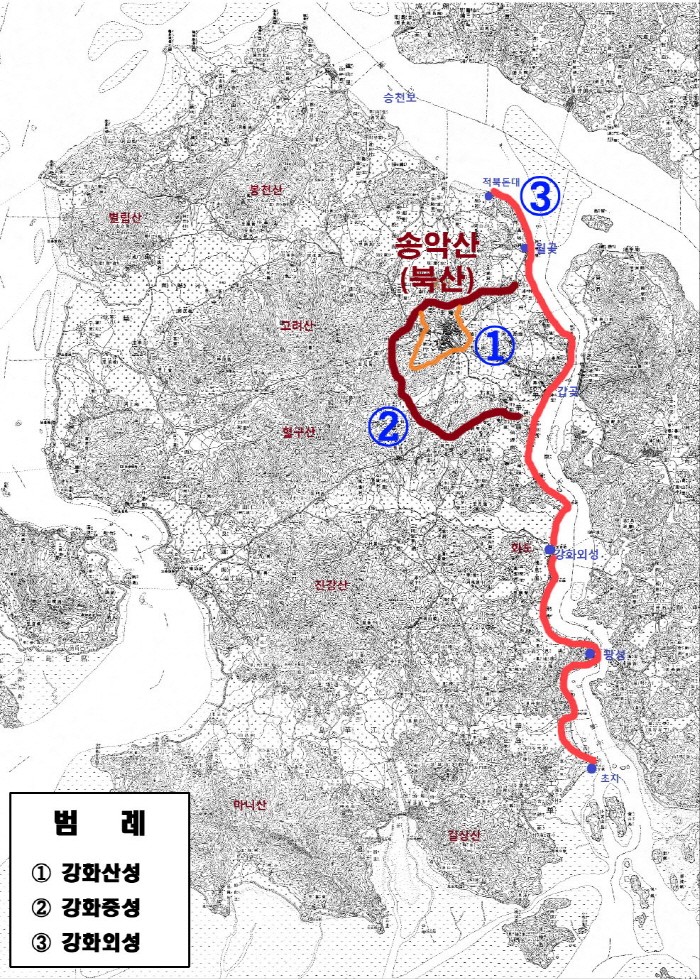

먼저 강도의 성곽 건설에 영향을 주었을 것으로 보이는 개경의 성곽 체계에 대해서 간단히 정리하겠다. 개성과 그 주변에서 확인할 수 있는 성곽 중 고려시기 개경의 운영과 방어에 관련된 성곽은 궁성(宮城), 황성(皇城), 나성(羅城)이다(그림3 참고). 궁성은 고려 본궐을 둘러싸고 있는 성으로 919년(고려 태조2) 송악(개경)으로 천도하면서 쌓은 성이고, 나성은 1029년(현종 20)에 완성한 개경의 도성이며, 황성은 나성이 축성되기 전 도성의 기능을 했던 성이다.

나성은 개경으로 천도한 지 110년이 지난 1029년에 완성한 개경의 도성이다. 북한학자 전룡철의 연구에 따르면 나성의 둘레는 23km이고, 동서 길이는 5,200m, 남북 길이는 6,000m라고 하였다. 또 나성은 개경을 사방에서 둘러싸고 있는 송악산(북)·부흥산(동)·용수산(남)·오공산(서)의 능선을 따라 쌓아서 형태가 원형에 가깝다. 이것은 장안성(長安城)으로 대표되는, 평지에 직사각형 모양으로 쌓은 중국 고대의 전형적인 성곽과 다른 점이다. 나성은 일부 구간을 빼고는 흙으로 쌓은 토성이다.

황성은 궁성 밖을 싸고 있는 성이다. 전룡철은 나성의 서북쪽의 남북으로 긴 성곽을 왕건이 송악산 남쪽에 쌓은 발어참성으로 보고, 황성은 919년 개경으로 천도하면서 발어참성을 남북으로 나누어 남쪽을 황성으로 만들고 그 안에 궁성을 쌓은 것으로 보았다. 따라서 고려 초 황성은 수도 개경의 도성 기능을 하였고, 현종 때 나성이 축조되어 나성이 도성, 곧 외성이 되면서 황성은 내성(內城)이 되었다. 다만 지금 개성에는 고려 말에서 조선 초에 쌓은 내성이 있기 때문에 그것과 구별하기 위해 내성이라는 명칭은 쓰지 않는다. 장안성으로 대표되는 중국 고대 도성에서 황성은 황제의 공간인 궁성 남쪽에 있는 성으로 주요 관청을 둘러싼 성곽이다. 고려가 중국 당나라의 제도를 많이 수용하여 국가를 운영하였던 것을 고려한다면 개경의 황성이라는 이름은 나성이 축조된 현종 때에 등장하였을 가능성이 크다. 1029년 새로운 도성인 나성이 완성되면서 이전 도성 기능을 하였던 궁성 바깥 성곽을 중국 당나라 장안성의 황성을 참고하여 황성이라고 이름 지었다고 생각한다. 개경의 황성은 궁성을 둘러싸고 있는 성곽이면서 동시에 그 남쪽과 동쪽에 주요한 관청이 배치되어 있었다.

이렇게 개경의 성곽체계는 나성이 완성되면서 '궁성-황성(내성)-나성(외성)'이라는 3성체계를 갖게 되었고, 이러한 개경의 성곽체계가 강도의 도성체계에도 영향을 주었을 것이다.

그림 3. 개성의 성곽

전룡철의 논문에 실린 지도를 북한에서 다시 그린 지도이다.

출처: 조선유적유물도감 편찬위원회편저, 2000 『북한의 문화재와 문화유적』 4, 서울대학교출판부

4. 강도의 성곽과 성곽체계

이제 미루어 두었던 강도의 성곽체계에 대한 주요 연구성과의 쟁점을 소개하고 필자의 의견을 정리하겠다. 앞에서 정리한대로 『고려사』의 고종 46년에 헐린 성곽에는 고종 37년에 쌓은 중성의 이름은 보이지 않고 대신 축성 기록이 없는 내성이 포함되어 있다. 따라서 『고려사』에 보이는 내성·외성·중성과 현재 남아 있는 강화도의 성곽 유적을 대비시켜 강도의 성곽체계를 이해하는 과정에서 서로 다른 여러 의견이 나왔다.

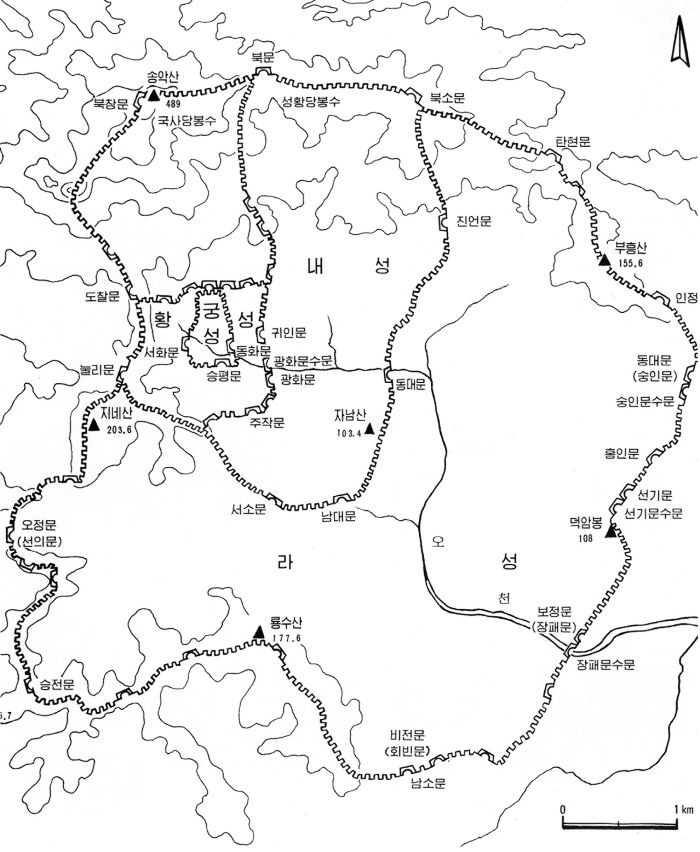

가장 큰 차이는 강화도 동쪽 해안에 있는 강화 외성 (그림2의 성곽 ③)을 고려시기 강도의 외성으로 보느냐 조선시기의 성곽으로 보느냐이다. 강화 외성을 강도의 외성으로 보는 의견의 전제는 현재 남아 있는 조선시기의 성곽은 모두 고려시기 성곽을 토대로 하고 있다는 것이다. 이런 전제 위에서 이규보가 "해변에 새로 성을 쌓았는데 그 장관이 구경할 만하다(『동국이상국집』 권2, 「二月初一日 次韻李平章」)"고 읊은 시에 보이는 성을 외성으로 보고 있다. 그렇지만 이때 해안에 새로 쌓은 성은 강화도 동쪽 해안 전체에 쌓은 성으로 보는 것보다 1235년(고종 22년) 최이(최우)가 쌓은 강화도 연강(沿江)의 제방으로 보는 것이 더 자연스럽다. 강화 천도시기에 몽골의 공격을 막기 위해서 강화도 동쪽 해안 전체에 성을 쌓았다고 보기 어렵기 때문이다. 부분적으로 진행된 강화 외성의 발굴 조사에서도 고려 때의 유구와 유물이 확인되지 않는 것도 강화 외성 대부분이 조선시기에 쌓은 성곽이기 때문일 것이다. 또한 고려 강도시기 강화도 동쪽 해안선이 조선후기의 해안선과 크게 달랐던 것도 강화 외성을 강도 외성으로 보기 어려운 이유이다. 강화 천도이후 조선후기까지 강화도에서는 오랫동안 간척사업이 진행되어 해안선이 크게 변했기 때문이다.

강화 외성을 조선후기의 성곽으로 보는 연구자들은 대체로 강화 중성(그림2의 성곽 ②)을 강도의 외성으로 보고 있다. 이 경우 강화 중성(강도 외성)의 동쪽 해안제방(그림4의 ②-1)을 이규보의 시에 보이는 해안에 새로 쌓은 성으로 보는 것이다, 필자는 강화 중성을 강도의 외성으로 보는 연구 결과에 따른다. 결과적으로 강도시기 외성 곧 도성의 공간 범위는 강화 중성과 그 동쪽 해안선에 쌓은 해안 제방으로 둘러싸인 공간이 된다[강도 외성의 축성 기록이 고종 22년(『고려사』 병지)과 고종 24년(『고려사』 세가) 2개인 것과 관련해서는 성을 쌓기 시작한 때와 완성한 시기라는 의견과 한쪽이 오류일 수 있다는 의견이 있다.].

강화 중성(그림2의 성곽 ②)을 강도 외성으로 보는 경우 1250년(고종 37)에 쌓은 중성은 강도의 외성 곧 지금 강화 중성의 안에 있게 되고, 바로 이 성곽이 1259년 헐린 강도의 내성이 되는 것이다. 현재 강도의 중성이자 내성은 조선시기에 쌓은 강화산성과 연관하여서 이해하는 것이 보통이다. 필자는 강도의 내성이자 중성을 조선후기 강화산성(성곽 ①)의 북쪽 공간으로 보는 연구 결과를 수용하였다.(그림4의 성곽④) 이와 함께 기록에서는 확인이 되지 않지만 강도에는 궁궐을 둘러쌓았던 궁성도 있었을 것이기 때문에 강화천도시기 강도의 성곽 체계는 '외성(지금 강화 중성. 성곽 ②)-중성(내성; 지금 강화산성의 일부 범위, 그림4의 성곽④) -궁성(그림4의 성곽 ⑤)'으로 되어 '외성(나성) - 내성(황성)- 궁성'으로 짜인 개경의 성곽체계와 같게 된다. 강도의 궁성에 대해서는 다음회에서 정리하겠다.

그림 4. 강도의 성곽체계

그림: 변성아, 원도: 이희인

그림 5. 강화 중성(강도 외성, 성곽 ②)의 성벽

2021년 11월 국립강화문화재연구소의 강화중성 제3차 발굴(대문고개구간) 때 찍었다.

강화군·강화문화원, 2009 『강화 고려궁지 학술조사보고서』

국립강화화재연구소, 2021 『강화중성 제3차 발굴조사 자료집(대문고개구간)』

국립강화문화재연구소·한국중세사학회, 2022 『강화 도성의 구조와 운영』

박종진, 2022 『고려왕조의 수도 개경』 눌와

이희인, 2012 『고려 강도 연구』 성균관대학교 박사학위논문

신안식, 2010 「고려 江都時期 도성 성곽의 축조와 그 성격」 『軍史』 78

이희인, 2015 「고려 강도 성곽의 체제와 위치 고찰 『동양학』 60

이희인, 2017 「고려 강화도성의 성곽」 『강화 고려도성 기초학술연구』 국립강화문화재연구소

|