웹진 '역사랑' 2025년 6월(통권 64호)

[기획연재]

일제시기 철도에 투영된 근대의 욕망들 ⑧:

반도유일의 횡단철도 평원선은 왜 36년이 걸려서야 완공되었을까? ①

박우현(근대사분과)

1. 횡단철도 평원선 구상의 등장

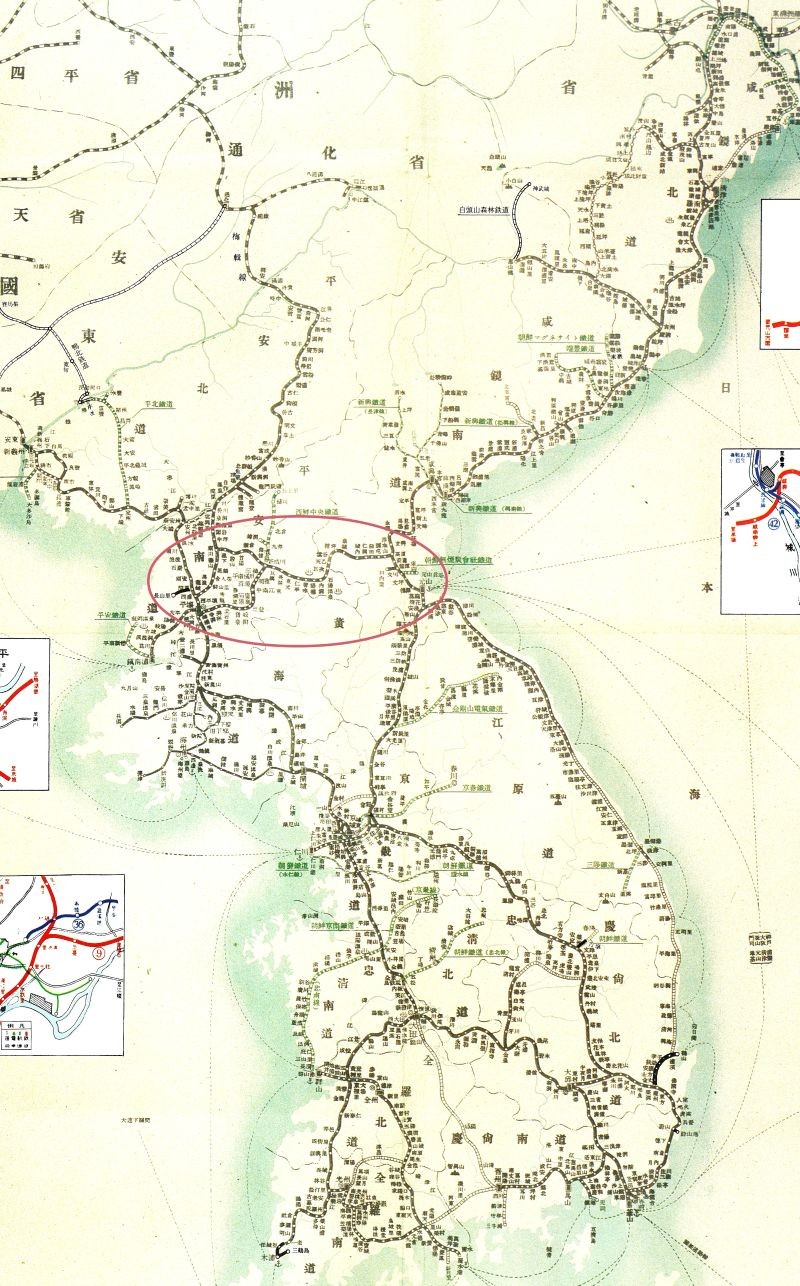

그림 1. 1945년 8월 현재 조선철도망(표시된 부분이 평원선)

출처: 朝鮮總督府 鐵道局, 1945.08 『朝鮮鐵道略圖』

식민지에 놓였던 철도를 지역이라는 키워드로 살펴보는 방식은 크게 두 가지가 있다. 특정 지역을 중심에 두고 분석하는 방법과 지역과 지역을 연결했던 철도망을 주인공으로 두고 분석하는 방법이다. 전자가 철도부설을 두고 벌어지는 지역 내부의 목소리를 분석하기에 유용하다면, 후자는 철도부설에 관한 지역 간 갈등, 욕망의 동상이몽을 그려내는데 적합한 방법이다. 후자의 방법론을 택해 지역 간 갈등, 제국과 식민지의 이해관계를 쉽게 이해할 수 있는 철도망이 바로 평원선이다.

그림 1에 표시된 평원선은 이름 그대로 평양과 원산을 연결하는 철도였다. 지금도 구글지도를 통해 확인 가능하다. 1945년 8월 현재 철도망을 확인할 수 있는 그림 1을 토대로 살펴보면 관영철도 중 다른 노선과 달리 평원선이 가지는 특징이 있다. 완벽하게 동해안과 서해안을 연결하는 횡단철도라는 점이다. 다른 노선으로도 여러 번 갈아타면 동해안에서 서해안으로 가는 게 불가능한 것은 아니었지만, 목적이 한반도의 동서 연결인 관영철도는 평원선 뿐이었다. 1941년 4월 개통 당시 붙었던 '반도유일의 횡단철도'라는 별칭도 이러한 배경에 따른 것이다.1) 일제시기 유일의 관영횡단철도였다는 점에서 평원선은 특별하다. 더구나 평원선은 부설운동이 시작된 후로는 36년, 제국의회 승인 이후로는 20년이나 걸려서야 완공이 될 수 있었다는 점도 특징적이다. 1936년에 제국의회의 전격적 승인을 받은 후 7년 만에 완공했던 중앙선과 비교하면 차이가 크다. 어떤 이유가 있었을까? 제국의 투자가 이뤄져야만 가능했던 식민지 철도건설이라는 점을 상기하면서 평원선 부설의 역사를 따라가다 보면 개발을 둘러싼 지역과 식민지 그리고 제국의 욕망이 벌이는 각축전을 확인할 수 있을 것이다.

평양과 원산을 잇는 철도부설을 요구하는 움직임은 1904년부터 확인된다. 1904년에 이미 한국에 만들어졌던 일본인상업회의소연합회가 그 주체였다. 2) 경부선도 개통되기 전부터 전통적인 대도시 평양과 개항장 중 하나였던 원산을 연결하는 철도망 수요가 존재했다고 볼 수 있다. 1905년이 되면 더욱 구체적인 정황도 등장했다. 일본이 동해안을 종점으로 하는 철도를 부설할 계획인데, 경원선과 평원선을 조사 중이라는 보도에 이어, 경원선보다 비용이 저렴한 평원선으로 확정되었다는 보도까지 있었다. 3) 러일전쟁 시기의 철도망 구축 필요성 대두와 연결되는 움직임이었다.

언론 보도에만 그친 것도 아니었다. 하야시 곤스케(林権助) 주한공사가 일본 외무대신에게 보낸 문서에도 평원선 부설 확정 내용이 등장한다. 의견서에는 진남포일본영사관 부영사가 하야시 곤스케에 보낸 서한이 포함되어 있었다. 서한을 통해 진남포일본영사관 부영사는 이미 부설이 확정된 평원선을 진남포항까지 연장해달라고 요청했다.4) 그들은 이미 평원선 부설을 기정사실로 받아들이고 있었다.

사실 평양과 진남포를 연결하는 교통망은 평원선보다 훨씬 앞선 청일전쟁 시기부터 일본 육군의 주요 병참노선으로 주목받았다. 실제로 이 구간은 청일전쟁 중이었던 1895년 2월 2일 병참용 경편철도가 완공된 적도 있었다. 5) 하지만 1905년 6월 시점에 진남포는 평원선 부설 확정에 기대어 정규철도망 연장을 요구하는 상황에 놓여있었다.

2. 회고에 등장하는 지역 간 공감대와 견해 차

1941년 5월 완공을 앞두고 진행된 관계자 회고에서도 부설운동 초기의 상황을 확인할 수 있다. 평양 측 발기인 대표였던 마쓰이 다미지로(松井民治郞) 역시 평원선 부설운동의 시작을 1905년이라고 언급했다. 그들이 내세웠던 부설의 필요성이자 당위성은 일본과의 거리였다. 만주에서 한성을 거쳐 부산, 시모노세키, 오사카에 이르는 거리보다 만주에서 평양을 거쳐 원산, 쓰루가로 연결하는 것이 160㎞가량 가깝다는 설명이었다. 만주 개발을 위해서는 평원선 부설이 효율적이라는 논리였다. 6) 이때도 만주와의 연결성이 한반도 개발에서 중요했음을 엿볼 수 있다.

이와 더불어 회고에는 평원선 부설운동의 양 주체라고 할 수 있는 평양과 원산 사이의 미묘한 입장 차도 확인할 수 있다. 마쓰이는 원산이 평원선 부설운동에 평양보다 더 빨리 착수했다고 회고했다. 그러나 원산 측 발기인으로 회고를 진행했던 모토오카 류노스케(本岡卯之吉)의 기억은 다르다. 원산의 일본인 자본가들은 1907년 전후부터 경원선 부설에 집중하고 있었다고 전한다. 당시 데라우치 마사타케(寺內正毅) 육군대신을 위시한 일본 육군이 경원선을 중시하고 있었기 때문에 이 움직임에 보조를 맞췄다는 설명이다. 모토오카는 경원선이 개통된 1914년부터 평원선 부설운동에 뛰어들었다고 회고했다. 7) 누구의 말이 사실일지는 모르겠다. 다만 당시 경쟁하고 있던 노선 역시 원산을 종점으로 했던 경원선이었기에, 원산보다는 평양이 평원선 부설에 더 열정적이었을 것으로 추정된다. 이후의 두 지역의 입장이 정반대로 바뀌지만, 1910년 전후의 시점에서 더 아쉬운 쪽은 평양이었다.

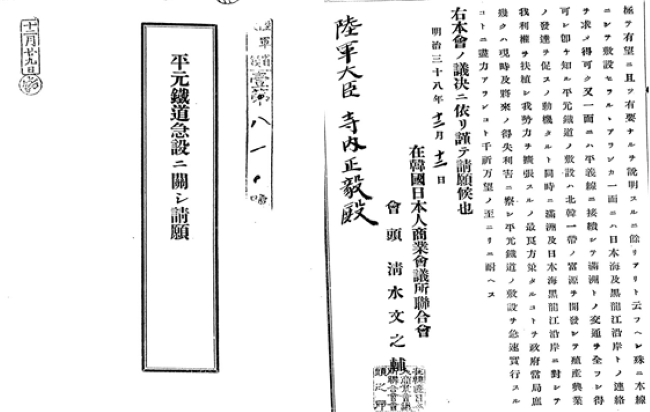

그림 2. 1905년 평원철도급설에 관한 청원

출처: 淸水文之輔 → 陸軍大臣 寺内正毅, 1905.12.29. 「平元鉄道急設に関し請願の件」 『陸軍省大日記 壹大日記 明治38年12月(防衛省防衛研究所 所藏)』

위 회고가 알려주는 또 하나의 사실은 경원선과의 경쟁 속에서 평원선 부설운동이 추진되었다는 점이다. 재한국일본인상업회의소연합회가 육군대신 데라우치에게 보내기 위해 1905년 12월 12일에 작성한 〈평원철도급설에 관한 청원〉(그림 2)에도 이러한 경쟁의식이 잘 드러난다. 연합회는 청원서에 ① 한반도 남부보다 철도가 부족한 북부에 횡단선 부설이 필요하다는 점, ② 경원선보다 경제적으로 이득이라는 점, ③ 경의선과 접속해 동해와 만주를 이어 일본의 세력을 확장하는 데 최선책이라는 점을 강조했다.

특히 경원선을 의식하며 ① 평양이 상업의 중심지이자 한반도 북부의 화물집산지라는 점, ② 평양-원산이 원산-한성보다 상업적 관계가 깊고 객화 수송량이 많다는 점, ③ 불모지가 많은 경원선 연선보다 평원선 연선은 삼림, 광산, 농작물 등이 풍부하다는 점, ④ 경성 부근 인천처럼 평양에도 부동항이 있어야 하는데, 진남포는 부동항이 아니므로 원산과 연락할 필요가 있다는 점, ⑤ 공사의 난이도는 차이가 없는데 공사 거리가 평원선이 더 짧다는 점을 강조했다.8)

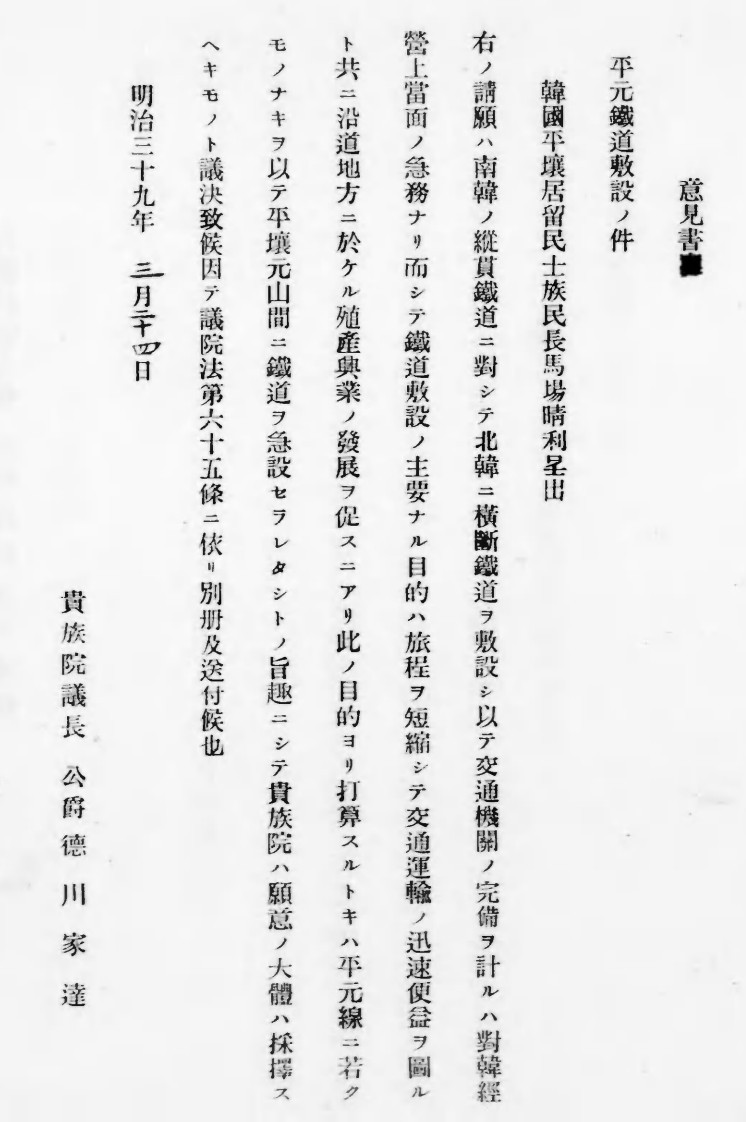

그림 3. 1906년 평원철도부설의 건 청원

출처: 馬場晴利 → 貴族院議長 德川家達, 1906.04.05. 「平元鉄道敷設ノ件」 『太政官․内閣関係 請願建議関係文書』

이와 같은 움직임은 1906년 3월 제22회 제국의회에 평원철도 부설을 청원하는 데까지 이르렀다. 청원의견서(그림 3)에는 남한의 종관철도에 대응해 북한에 횡단철도를 부설해 교통운수의 편익을 도모해야 한다는 주장이 담겼다. 9) 이 청원은 제국의회에서 채용되어 내각에 송부까지 되었다. 10) 일제시기 제국의회의 청원은 신민의 의사를 정부에 전달하는 수단으로 청원서를 소개할 의원과 청원자의 날인이 필요했다. 11) 강제성이 있는 것은 아니므로 실제 노선의 부설과 무관했겠으나, 재한일본인과 일부 제국의회 의원들에게 평원선 부설에 대한 공감대가 존재했다고 볼 수 있다.

3. 육군의 등장과 사설철도회사 설립 무산

하지만 청원이 채용된 지 한달 후 평원선 부설은 건설비가 ‘의외로’ 많이 필요하다는 이유로 무산되었다. 12) 그러자 평양 측 일본인 자본가들을 중심으로 평원선을 관영철도가 아닌 사설철도로 부설하자는 요구가 등장했다. 마쓰이의 회고에 따르면 본인을 총대표로 1907년 4월 통감부에 사설철도회사 설립을 신청했는데 평양-원산을 넘어 진남포까지 연결하는 노선을 부설해 운영하는 안이었고, 이를 위해 15년간 한국정부로부터 연 6%의 보조를 받는다는 계획이었다.

최초의 회사 설립안에 포함된 발기인은 모두 일본인이었다. 그러나 당시 통감이었던 이토 히로부미(伊藤博文)는 타국 영토에서 철도를 부설하는데 일본인만으로 회사를 만드는 것은 무리가 있으니 ‘한국의 식자나 권위자’를 합류시켜야 한다고 제안했다. 회사 설립을 추진했던 일본인들이 이를 받아들여, 이완용(李完用), 송병준(宋秉畯)을 비롯해, 이재곤(李載崐), 박제순(朴齊純), 성기운(成岐運), 이윤용(李允用), 엄주익(嚴柱益), 고영희(高永喜), 이봉래(李鳳來)를 한국인 발기인으로 합류시켰다.

그러자 이토는 이것으로 형식은 갖추었으나 한국정부만으로 보조를 부담하기 어려우니, 일본정부로 보낼 것을 제안했고, 일본 정부 각의에 해당 계획안이 올라갈 수 있도록 주선했다. 회고에 따르면 이 시점이 1907년 8월이다. 그리고 이 안건이 올라갔던 각의에 육군대신이었던 데라우치도 참여했다. 각의에 육군대신이 참여했다는 점이 특이한 것은 아니다. 하지만 회고를 남긴 관계자들은 그를 특별히 언급했다. 13) 그의 의견이 중요했다는 방증이다.

각의 참석 이전 데라우치의 행적도 흥미롭다. 그는 각의가 열리기 전 5월 16일부터 만주와 한국을 시찰했다. 언론은 단순히 여행이라고 보도했다.14) 그럴 리가 없다. 여정을 간단히 기록한 그의 일기를 보면 각 지역에 있는 일본군 군사시설을 시찰하는 일정이었다. 그는 만주 지역뿐 아니라 의주, 신의주, 평양, 한성, 인천, 성진, 청진, 회령, 수성 등 주로 한반도 북부 지역을 시찰했다.15) 시찰을 마치고 각의에 참석한 데라우치는 평원선 부설을 위한 회사 설립안을 반대했다. 평원선은 “일본에 중요한 노선이 될 것이므로 영리적 운영이 아닌 국유로 운영해야 한다”는 이유였다.16)

영리적 운영이란 이윤을 반드시 내야 하는 사설철도를 이야기하는 것이고, 국유 운영은 국가 소유의 관영철도로 부설해 운영하자는 뜻이다. 이 부분은 1년 전 일본에서 단행된 철도 국유화와 연결해 이해해야 한다. 1905년까지 일본은 사설철도망이 관영철도망보다 길었다. 1906년 3월에 공포된 〈철도국유법〉을 통해 17개 사설철도회사가 한꺼번에 국유화된 것은 자연스러운 조치라기보다는 국가주도의 강력한 조치였다. 그만큼 당시 일본의 철도 관료, 군부, 재계의 의견이 철도 국유론으로 기울었음을 의미했다.

특히 육군의 입장이 중요했다. 일본육군 청일전쟁 이전까지는 철도 국유화가 군사철도 운영에서 최우선 목표가 아니라고 생각했다. 국유화보다는 표준궤 혹은 광궤 채택, 간선의 복선화, 해안에서 내륙으로의 간선 경로 변경이 더 시급한 사안이라고 판단하고 있었다. 그러나 청일전쟁을 겪고 난 후 육군은 견해를 바꿨다. 협궤로도 차량제조기술이 향상되어 궤간의 3배까지 적재량을 늘릴 수 있고, 속도를 늘리는 것보다 전국적인 수송 체계의 통일이 군사수송에 더 필요하다는 점이 실전을 통해 확인되면서 국유화를 최우선 과제로 꼽기 시작했다. 외국에서의 전쟁을 통해 병참선 운영이 어렵다는 것을 확인한 육군의 방침 전환이었다.17)

데라우치의 평원선 국유 운영 요구 역시 같은 맥락이었다. 철도 국유법안과 동시에 제출된 법안이 경부철도매수법안이었던 것에서도 확인할 수 있듯이, 일본의 철도 국유화 조치는 한반도·만주까지의 철도 운영 일원화의 출발점이기도 했다. 지역의 요구로 시작된 철도부설안도 제국의 안건이 되는 순간 제국의 논리대로 움직일 수밖에 없었다.

결국 평원선 부설을 위한 회사설립안은 데라우치의 반대로 각의를 통과하지 못했다. 회사설립안을 뒤에서 적극 지원했던 이토나 체신대신 야마가타 이사부로(山縣伊三郞)는 다소 민망했던 것 같다. 평양 일본인 자본가 대표였던 마쓰이는 야마가타 이사부로가 평원선 대신 평양-진남포 간 철도부설을 제안했다고 회고했다. 자신들이 빈손으로 돌아가는 것이 곤란해 야마가타에게 사정했더니 평남선 예산 제출을 제안했다는 내용이다.18) 이러한 회고는 지극히 당사자 중심의 기억이므로 모두 신뢰할 수는 없다. 예외적인 비리가 있지 않고서는, 예나 지금이나 지역의 자본가가 사정한다고 갑자기 예정에 없던 철도부설이 결정되는 식으로 국가가 운영되지 않는다.

다만 앞서 언급했듯이 평남선은 청일전쟁 당시에 병참용 경편철도가 부설되었던 노선이기도 했고, 러일전쟁 중에도 철도부설을 추진했던 노선이기에 일본육군이 군사적으로 중요시했다는 점은 유추할 수 있다. 게다가 진남포는 1897년 7월 목포와 함께 개항장이 된 이후 각국 거류지회, 세관, 일본과 청의 영사관도 개설되고 있었다. 19) 청일전쟁 당시부터 군사적 요충지라는 명분도 있었기에 평양의 일본인 자본가들이 아니었더라도 철도부설이 이뤄졌을 것이다. 20) 실제로 평남선은 1907년 12월 제24회 제국의회에서 건설비 1,886,000엔의 3개년 계속사업이 통과되어 1910년 10월 16일 완공에 이르렀다.

1905년 시점에는 평원선 부설에 기대어 연장하려던 평남선이 1907년 이후 평원선보다 먼저 부설되는 입장으로 변화했다. 각의에서의 데라우치 발언에서도 확인할 수 있듯이 일본육군의 한반도·만주 철도 구상이 두 노선의 운명을 바꿔버렸다. 그렇다면 평원선은 일본육군의 한반도 철도 구상에 포함되어 있었을까? 데라우치의 발언대로 중요한 노선이라면 포함되어 있었을 것이고, 그것이 평원선의 운명에 영향을 끼쳤을 수밖에 없다. 일본육군은 강제병합 이전인 1909년부터 이미 참모본부를 중심으로 군사적 효용을 극대화하는 한반도 철도망 구상을 세워두고 있었다. 제국의 필요에 의한 식민지 철도부설이 이 구상을 피해 가긴 어려웠다. 다음 회차에서는 이 구상을 시작으로 실제로 평원선이 제국의회의 승인을 얻게 되는 과정까지 살펴보도록 하겠다.

1) 「平元線全通 元山祝賀式」 『매일신보』 1941년 4월 7일

2) 「商會議决案」 『황성신문』 1904년 5월 5일 ; 「日商議案續聞」 『황성신문』 1904년 5월 6일

3) 「平元鐵道計劃」 『황성신문』 1905년 5월 22일 ; 「平元鐵路計劃」 『황성신문』 1905년 6월 5일

4) 林權助 → 外務大臣 小村壽太郞, 1905.06.17. 「平壤 鎭南間ニ鐵道敷設一件ニ關シ」 『駐韓日本公使館記錄』 24

5) 魏晨光, 2023 『근대 일본 병참체제의 성립과 운영』, 고려대학교 사학과 박사학위논문, 198~203쪽 ; 박우현, 2024 「청일·러일전쟁 이후 일본군 병참선으로서의 한반도 철도망 확대」 『군사』 133, 71~79쪽

6) 「平元線建設座談會」 『朝鮮鐵道協會會誌』, 朝鮮鐵道協會 1941년 5월, 16쪽

7) 「平元線建設座談會」 『朝鮮鐵道協會會誌』, 朝鮮鐵道協會 1941년 5월, 16~20쪽

8) 淸水文之輔 → 陸軍大臣 寺内正毅, 1905.12.29. 「平元鉄道急設に関し請願の件」 『陸軍省大日記 壹大日記 明治38年12月(防衛省防衛研究所 所藏)』

9) 馬場晴利 → 貴族院議長 德川家達, 1906.04.05. 「平元鉄道敷設ノ件」 『太政官․内閣関係 請願建議関係文書』

10) 1906.03.26. 「第22回帝國議會衆議院請願委員会議錄 第九回」, 62쪽 ; 1906.03.27. 「第22回帝國議會貴族院議事速記錄 第二十一號」, 376쪽

11) 이형식, 2014 「1910년대 일본제국의회 중의원과 조선통치」 『사총』 82, 227~231쪽

12) 「平元鉄抛棄」 『황성신문』 1906년 4월 21일

13) 「平元線建設座談會」 『朝鮮鐵道協會會誌』, 朝鮮鐵道協會 1941년 5월, 17~18쪽

14) 「寺内陸軍大臣が靖国臨時大祭後に満韓地方を旅行」 『読売新聞』 1907년 4월 14일 ; 「寺内陸相が満韓漫遊に出発」 『読売新聞』 1907년 5월 17일

15) 山本四郞 編, 1980 『寺內正毅日記』, 京都女子大學, 1907년 6월 7일 ~ 23일자 일기 참조

16) 「平元線建設座談會」 『朝鮮鐵道協會會誌』, 朝鮮鐵道協會 1941년 5월, 18쪽

17) 松下孝昭, 2004 『近代日本の鉄道政策-1890~1922年』, 日本経済評論社 ; 老川慶喜, 2005 「鉄道国有化の歴史的過程について」 『立教経済学研究』 58-4 ; 2014 『日本鉄道史-幕末・明治篇』, 中央公論新社 ; 恩田睦, 2024 「渋沢栄一の鉄道観と鉄道国有化政策」 『明大商學論叢』 106-4

18) 「平元線建設座談會」 『朝鮮鐵道協會會誌』, 朝鮮鐵道協會 1941년 5월, 18쪽

19) 이가연, 2016 『개항장 일본인 자본가 연구』, 동아대학교 사학과 박사학위논문, 26~27쪽

20) 染谷成章 → 林權助, 1904.10.27. 「北韓 지방에 日文 電信 개시 건과 平壤·鎭南浦 간을 연락하고 철도 부설의 의의에 대한 上申」 『駐韓日本公使館記錄』 22 ; 1905.07.01. 「平壤·鎭南浦 철도에 관한 件」 『駐韓日本公使館記錄』 22

『読売新聞』, 『황성신문』, 『매일신보』, 『朝鮮鐵道協會會誌』

林權助 → 外務大臣 小村壽太郞, 1905.06.17. 「平壤 鎭南間ニ鐵道敷設一件ニ關シ」 『駐韓日本公使館記錄』 24

馬場晴利 → 貴族院議長 德川家達, 1906.04.05. 「平元鉄道敷設ノ件」 『太政官․内閣関係 請願建議関係文書』

染谷成章 → 林權助, 1904.10.27. 「北韓 지방에 日文 電信 개시 건과 平壤·鎭南浦 간을 연락하고 철도 부설의 의의에 대한 上申」 『駐韓日本公使館記錄』 22

染谷成章 → 林權助, 1905.07.01. 「平壤·鎭南浦 철도에 관한 件」 『駐韓日本公使館記錄』 22

淸水文之輔 → 陸軍大臣 寺内正毅, 1905.12.29. 「平元鉄道急設に関し請願の件」 『陸軍省大日記 壹大日記 明治38年12月(防衛省防衛研究所 所藏)』

山本四郞 編, 1980 『寺內正毅日記』, 京都女子大學

帝国議会会議録検索システム

魏晨光, 2023 『근대 일본 병참체제의 성립과 운영』, 고려대학교 사학과 박사학위논문

이가연, 2016 『개항장 일본인 자본가 연구』, 동아대학교 사학과 박사학위논문

老川慶喜, 2014 『日本鉄道史-幕末・明治篇』, 中央公論新社

松下孝昭, 2004 『近代日本の鉄道政策-1890~1922年』, 日本経済評論社

박우현, 2024 「청일·러일전쟁 이후 일본군 병참선으로서의 한반도 철도망 확대」 『군사』 133

이형식, 2014 「1910년대 일본제국의회 중의원과 조선통치」 『사총』 82

老川慶喜, 2005 「鉄道国有化の歴史的過程について」 『立教経済学研究』 58-4

恩田睦, 2024 「渋沢栄一の鉄道観と鉄道国有化政策」 『明大商學論叢』 106-4

|