웹진 '역사랑' 2025년 6월(통권 64호)

[기획연재]

한양의 옛사람과 풍류 ③:

옛 서울의 주거와 풍류의 흔적을 찾아서 ③

김성희(중세2분과)

사슴 수레를 타고 전원으로 돌아가리라

청학동의 아름답던 계곡은 이제 그 모습을 찾아볼 수 없을 정도로 훼손되고 말았다. 깊은 골짜기에서 흘러나오던 시내는 언제인지 모두 복개되어 더 이상 물소리는 들을 수 없고, 그 자리를 대신해 필동 일대에 산재한 인쇄소들의 기계음만이 동네를 소란스럽게 채우고 있다. 어쩌면 그 지명 때문인지, 필동 주변에는 유난히 인쇄소가 많은 편이다. 사실 ‘필동(筆洞)’이라는 이름은 원래 이곳에 한성부 남부 청사가 있어서 ‘부동(部洞)’ 혹은 ‘붓골’이라 불리던 것이 한자로 옮겨지며 ‘필동’이라고 표기한 데서 유래한 것이라고 한다.

그림 1. 「도성대지도」의 명례방-훈도방-성명방 일대

출처: 서울역사아카이브

『승정원일기』를 펼쳐보면 영조 연간(1724~1776)의 기사 중에 '필동(筆洞)' 또는 '필곡(筆谷)'이라는 지명이 등장하는데, 이로 미루어 적어도 이즈음에는 새로운 동네 이름이 널리 통용되고 있었음을 짐작할 수 있다. 우연인지 필연인지 모르나, 조선 시대를 통틀어 이 지역에서는 뛰어난 학자와 문필가가 여럿 배출되었기에, 설령 본래의 지명이 사라졌다 해도 마을 사람들의 반감은 크지 않았을 것으로 보인다.

이 일대에 거주하였던 이들 중 잘 알려진 사람으로는 선조 대의 명재상 유성룡(柳成龍, 1542~1607)을 가장 먼저 떠올릴 수 있다. 그리고 그의 이웃 중에는 건천동(乾川洞, 현재의 서울 중구 인현동)에 거주했던 이순신(李舜臣, 1545~1598)이 있었다. 아울러 임진왜란 당시 이순신과 심각한 갈등을 빚었던 원균(元均, 1540~1597) 또한 같은 시기에 건천동에 거처했다는 사실이 사뭇 흥미롭다.

한편, 『신증동국여지승람』에는 "필동에 윤미촌(尹美村)의 옛집이 있다."는 기록이 담겨 있는데, 여기서 ‘윤미촌’은 인조에서 현종 연간에 걸쳐 활동하며 다수의 예서(禮書)를 저술한 윤선거(尹宣擧, 1610~1669)를 지칭하는 이름이다. 그의 아버지 윤황(尹煌, 1571~1639)은 정묘호란 당시 척화를 주장하며 높은 기개를 뽐낸 인물이었고, 그의 아들 윤증(尹拯, 1629~1714)은 조선 후기의 대표적 학자로 손꼽히므로, ‘윤미촌’의 집안을 명문이라 칭해도 과언이 아닐 것이다. 흔히 남산 자락 일대는 남루한 잔반(殘班)들이 주로 거주한 곳으로 알려져 있으나, 실제로는 북촌(北村)의 세도가에 뒤지지 않는 이름난 가문들도 이곳에 뿌리내리고 살았던 것이다. 아쉽게도 이들의 자취는 흔적도 없이 사라져 버렸지만, 아주 희미한 종적이나마 남기고 간 이들이 있어 다소 위안이 된다.

종남산의 치솟은 절벽 봉우리 가운데 가장 외진 곳이 자각봉(紫閣峰)이다. 자각봉 아래는 첩첩 산길이 빙빙 감돌고 있는데, 형세가 마치 옹기를 세워놓은 것 같다. 산이 내달리다 가파른 비탈이 되니, 길을 따라 위태로운 곳으로 옮겨가다 보면 열 걸음에 백 번은 꺾인다. 꺾이는 곳마다 정신이 피로해지고 지치는데, 그런 후에야 산이 조금 완만해지고 땅이 조금 평평해진다. 왼쪽으로는 청류(淸流)를 끼고 오른쪽으로는 백비(白賁)를 끌어당기며, 남영(南營)을 등지고 있다. 활 모양으로 높이 솟은 곳은 언덕이고, 입을 벌린 것처럼 깊숙한 곳은 골짜기인데, 거기에 몇 무 정도의 넓은 터가 있으니, 이른바 노인정(老人亭)이라고 하는 곳이다. 이곳은 상서(尙書) 조공(趙公)의 별장이다.

- 이암, 「노인정기(老人亭記)」 부분

남산과 맞닿은 필동의 끝자락, 도시화의 물결이 산기슭까지 밀려든 최전선에는 청학동 일대에서 활동했던 인물들의 자취가 몇 군데 남아 있다. 이암(李壧)의 「노인정기(老人亭記)」에는 남산의 주봉인 자각봉(紫閣峰, 현재 팔각정이 자리한 남산 정상) 아래 깊은 계곡에 '노인정(老人亭)'이라는 정자와 상서(尙書) 조공(趙公)의 별장이 있었다는 기록이 전한다.

문헌을 살펴보면, 이 노인정은 순조의 아들인 효명세자(孝明世子, 1809~1830)의 장인 조만영(趙萬永, 1776~1846)이 거처하던 정자였음을 알 수 있다. 조만영은 딸이 효명세자와의 사이에서 낳은 아들, 곧 훗날의 헌종이 왕위에 오르자, 이 왕실 인연을 배경으로 막강한 세력을 형성하였으며, 동생 조인영(趙寅永, 1782~1850)과 함께 안동 김씨 세력과 맞서며 정국의 한 축을 이루었던 인물이다.

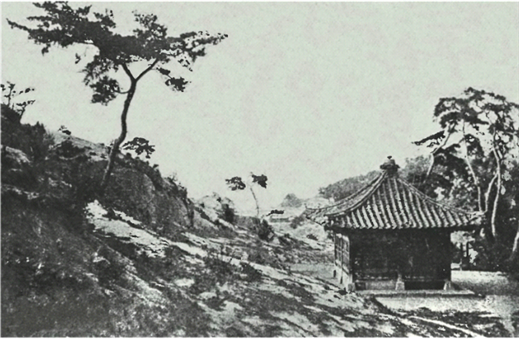

그림 2. 노인정 일대 전경

출처: 서울특별시 시사편찬위원회, 2012 『서울의 누정』, 434쪽

언제 촬영되었는지 알 수 없는 빛바랜 사진 속에는 너른 마당바위 위에 아담하게 들어선 건물 하나가 보이는데, 이 건물이 바로 노인정이다. 이곳은 1894년, 조선의 내정개혁을 강요하던 일본 측 대표와 조선 내아문독판(內衙門督辦) 신정희(申正熙, 1833~1895)가 세 차례에 걸쳐 협상을 벌인 장소로 널리 알려져 있다. 이른바 ‘노인정 회담’으로 불리는 이 협상이 결렬된 직후, 일본은 경복궁을 점령하며 조선에 대한 노골적인 내정간섭을 본격화하였다. 이후 일본은 청일전쟁을 일으키고, 을미사변의 만행을 자행하는 등 조선을 식민지로 만들기 위한 침략적 야욕을 서서히 드러냈다. 이 글의 서두에서 마주했던 장충단의 비극적 시련과 남산의 격동적 변화는, 어쩌면 바로 이 노인정에서 비롯되었다고 할 수 있을 것이다.

그림 3. 노인정회담 그림 백자 접시

출처: 대한민국역사박물관

이처럼 아픈 역사가 발원하였던 역사의 현장은 언제인가 흔적도 없이 사라져 버리고 현재 그 터에는 인쇄공장이 들어서 있다. 1936년 2월 22일자 경성일보(京城日報) 기사에 노인정을 고적으로 지정하여 보존하기로 하였다는 내용이 보도된 것으로 보아 노인정이 그즈음까지는 존치하였을 것으로 짐작할 수 있지만 그 이후의 운명은 알 수가 없다.

그림 4. 노인정 근경

출처: 국사편찬위원회

본래 노인정은 도성의 시인과 묵객들이 즐겨 찾던 풍류의 무대였다. 그들은 이곳의 수려한 경관을 노래하고, 거문고를 타며 바둑을 두는 한가로운 정취를 누리곤 했다. 그러나 지금 이 자리는, 육현(六絃)의 낭랑한 선율도, 기석(棋石)이 부딪히는 청아한 소리도 사라진 채, 오직 인쇄기가 착착 돌아가는 소리만이 회색빛 골짜기를 메우고 있다. 계곡을 가득 채우던 풍류객들은 자취를 감추고, 정취를 더하던 아름다운 누각도 사라졌지만, 덧없는 인간사를 묵묵히 지켜본 바위만은 여전히 그 자리에 남아 있어 반가움이 남다르다.

그림 5. 노인정 터에 남아 있는 석벽

출처: 필자 촬영

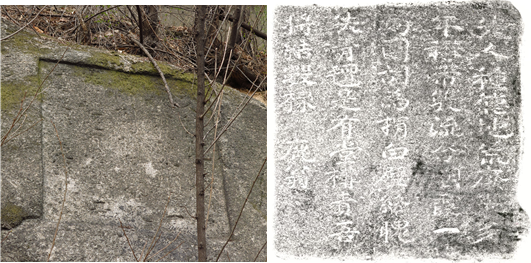

앞의 흑백 사진 속에 보이는 노인정 앞 마당바위는 비록 축대에 막히고 풍화에 쪼개져 만신창이가 되었지만 원래의 모습을 어느 정도는 유지하고 있다. 무딘 듯 날카로운 세월의 칼날에 연마된 낡은 바위에 가까이 다가가 보면 누군가 평평한 바위 면을 인위적으로 다듬어 글씨를 새겨놓았음을 알 수 있다.

그림 6. "유묵록선기제석(遊墨麓先基題石)" 바위 글씨

출처: 필자 촬영(좌), 서울역사박물관, 2004 『바위글씨 展 한양사람들의 멋과 풍류』, 71쪽(우)

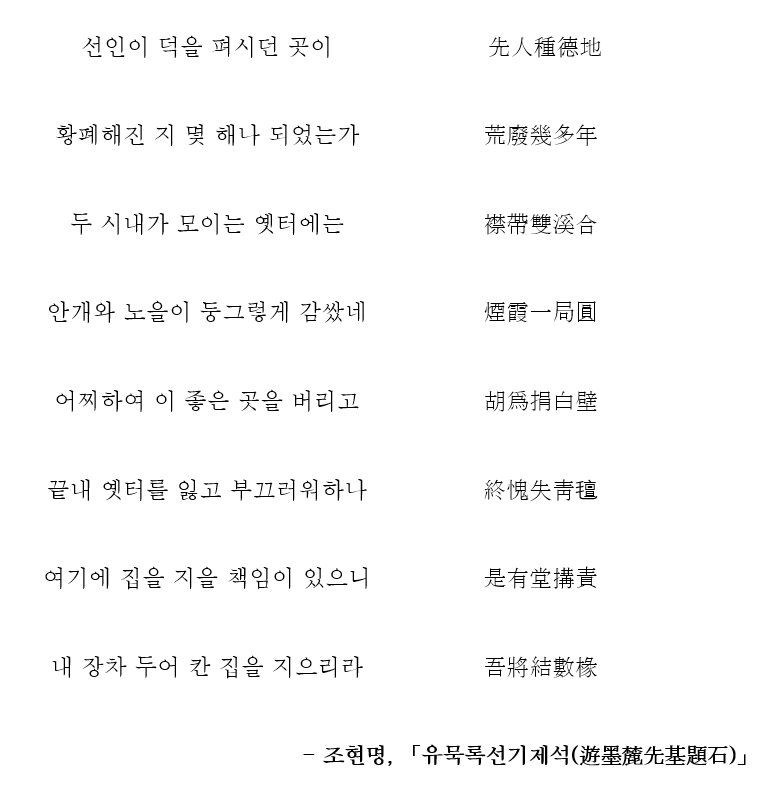

글씨의 마모가 심해 맨눈으로는 식별이 어려워, 탁본을 통해 판독을 시도하였다. '묵동 기슭 선조의 터를 둘러보고 바위에 글을 쓰다'라는 제목의 각자는 영조 연간의 상신(相臣) 조현명(趙顯命, 1690~1752)이 새긴 것이다. 총 40자 분량의 그의 시에는 "선인이 덕을 펼치던 자리에 장차 두어 칸의 집을 짓겠다"는 다짐이 담겨 있다. 조현명은 영조 대에 어영대장, 부제학, 이조판서, 병조판서, 호조판서 등 주요 관직을 두루 역임하고 영의정에까지 오른 인물이다. 그는 1728년 이인좌의 난을 평정한 공으로 풍원군(豐原君)에 봉해졌으며, 암행어사로 널리 알려진 박문수(朴文秀, 1691~1756)와도 깊은 친분을 나눈 대표적인 소론계 탕평론자였다.

그림 7. 조현명 화상

출처: 국립중앙박물관

일생 동안 큰 정치적 부침 없이 현달하였던 조현명이었기에, 바위에 새긴 그의 다짐도 현실로 이루어졌을 것이라 짐작할 수 있다. 실제로 조상의 옛터를 되찾은 그는 그 부근에 자신의 호를 따 ‘귀록정(歸鹿亭)’이라는 정자를 세우고 사계절의 풍취를 즐겼다고 전해진다. 앞서 언급한 이암의 『노인정기』에서 '상서(尙書) 조공(趙公)'이라 불린 인물도 바로 조현명을 지칭하는 명칭이며, 노인정은 귀록정이 허물어진 자리에 조만영이 새로 지은 정자로 알려져 있다.

『한경지략(漢京識略)』에 따르면 '귀록정'이라는 이름은 '정자에 푸른 실로 사슴을 묶어 두고, 언제든 사슴이 끄는 수레를 타고 고향으로 돌아갈 마음으로 산다'는 뜻을 담아 지어진 것이라고 한다. 조현명은 노년에 양주 방학동(현재의 노원구)으로 낙향하여 유유자적한 삶을 보냈는데, 지금도 도봉산 시루봉 동남쪽 계곡에는 ‘귀록계산(歸鹿溪山)’이라는 바위 글씨가 남아 있어 그의 자취를 더듬어 볼 수 있다.1)

그림 8. "귀록계산(歸鹿溪山)" 바위 글씨(서울특별시 도봉구 방학동 산60-1번지)

출처: 한국향토문화전자대전

한편 노인정 터에서 멀지 않은 곳의 바위벽에는 '조씨노기(趙氏老基)'라는 바위 글씨가 새겨져 있다. '조씨가 살던 옛터'라는 각자의 뜻으로 보아 아마도 이 일대에서 이어진 풍양 조씨의 세거가 끝난 이후 누군가 옛 조상을 기리며 써놓은 것으로 보인다. 노인정 회담이 개최될 즈음 노인정은 이미 여흥 민씨 가문의 소유였다고 하니 계곡의 옛 주인은 언제인가 사슴 수레를 타고 전원으로 돌아가 버린 듯하다. 콘크리트 숲에 남은 낡은 바위들은 옛 영화를 기억하고 있을는지.

그림 9. "조씨노기(趙氏老基)" 바위 글씨 (서울 중구 필동로6길 30 푸른마을 빌라 앞마당)

출처: 서울특별시 시사편찬위원회, 2012 『서울의 누정』, 433쪽

1) 서울특별시 시사편찬위원회, 2012 『서울의 누정』, 431쪽 참조

|