웹진기사

|

웹진 '역사랑' 2025년 6월(통권 64호)

[기획연재] 마을에서 역사하기 ③:성북동으로 역사 읽기

|

||

|

*성북동의 독립운동가 발굴 성과는 이후 성북구 독립운동가를 발굴하는 용역으로 이어졌고 지방자치단체 최초로 19명의 독립포상을 신청하여 8명이 건국포상을 받는 결과로 이어졌다.

|

3. 예술인 커뮤니티의 형성

예술인들도 성북동 지역으로 몰렸다. 비교적 값이 싸며 교통이 편리하면서도 일본인들이 덜 거주하는 사대문 밖 성북동은 매력적인 장소였다. 성북동은 세검정과 더불어 1933년부터 이미 ‘문인촌’으로 불렸다. 이태준, 김일엽, 홍효민, 김기진, 이종린 등이 당시 성북동에 거주했다. 문인뿐만이 아니었다. 작곡가 채동선은 1931년부터 성북동 183-17번지에 집을 짓고 살았으며, 전형필은 1933년부터 성북동에 땅을 구입하여 북단장을 짓고, 1938년에는 보화각을 세운다. 김용준, 김환기, 김복진 등의 미술가도 1930년대와 40년대 성북동에 집을 짓고 살았다. 그러니 1930년대 중반 이후의 성북동은 문인촌보다는 ‘예술인촌’에 가까웠다.

성북동은 '예술인촌'이니 만큼 커뮤니티 공간이기도 했다. 가장 중요한 것은 1939년 발간이 시작된 잡지 『문장』이다. 발행인 김연만, 운영을 맡은 이태준과 정지용, 장정을 맡은 김용준이 모두 성북동(혹은 성북구)에 거주한 인물들이었다. 『문장』은 1941년까지 3년간 통권 26호가 발간되었는데, 이광수, 김동인, 이효석, 박태원, 김영랑, 김유정, 나도향, 김기림, 김광균, 안회남, 유진오, 이기영, 임화, 김남천, 이육사 등 좌우파를 막론한 당대 최고의 소설가와 시인의 작품은 물론 이병기, 이희승, 양주동, 조윤제, 손진태, 최현배, 송석하 등 고전, 한글, 민속학, 어문학 등 한국학의 범주에 포함시킬 수 있는 학술 연구 논문 등 소설 182편, 국문학 35편, 시 172편, 시조 25편, 평론·학예 129편, 수필 187편, 기타 172편이 이 잡지를 통해 발표되었다. 뿐만 아니라 김용준을 책임자로 하여 길진섭, 김환기, 정현웅, 구본웅, 이상범 등 당대 최고의 화가들이 표지디자인과 속지 삽화, 그림 등에 참여하였다.

성북동에서 이들의 교류가 단적으로 보이는 것은 「승설암도」이다. 이 그림은 1946년 4월 5일(청명)에 집주인 배정국을 비롯하여 소설가 이태준, 서양화가 김환기, 서예가 손재형, 동양화가 조중현, 치과의사 함석태 등 성북동을 중심으로 교류했던 소설가, 화가, 서예가 등이 이곳에 모여 교류했음을 보여준다.

그림 2. 손재형이 그린 「승설암도」 (개인소장품)

출처: 국제신문

예술인들은 단순히 교류만 한 것이 아니었다. 이태준과 같은 소설가들은 당시 성북동의 모습을 생생하게 글로 남겼다. 그의 소설 「달밤」을 보면 성북동에 있던 포도밭과 삼산학교의 모습 등이 생생히 묘사되며, 「손거부」에는 토막민들의 거주 모습과 채석장에서의 삶이 잘 담겨 있다. 해방 이후의 일이지만 김동리의 「혈거부족」에는 전쟁 직후의 비참한 삶이, 김내성의 『쌍무지개 뜨는 언덕』에서는 성북동과 돈암동에서의 삶이 비교되며 펼쳐진다. 이 소설들은 당대 사람들의 성북동에 대한 인식까지 보여준다는 점에서 흥미롭다.

해방 이후 성북동은 변화를 겪는다. 한국전쟁 이후 재건을 거친 성북동은 60~70년대 부촌/대사관저 촌이 형성되었으며, 1980년대 이후에는 심우장과 간송미술관 재발견되며 또 한 번 변화를 겪는다. 하지만 해방 이후 성북동에서 주목되는 것은 미술인들의 활동이었다. 김환기, 서세옥, 변관식, 장우성, 임송희, 송영방, 김기창, 박래현, 변종하, 윤중식 등의 화가들은 성북동에서 작품활동을 했을 뿐만 아니라 활발하게 교류했다. 특히 서세옥을 중심으로 서울대학교 동양화과 출신 송영방, 임송희, 신영상 등은 성북에서 살며 그림을 그리는 맑고 개성있는 화가들의 모임이라는 의미의 '성북의 청괴(靑怪)'라는 모임을 만들기도 했다.

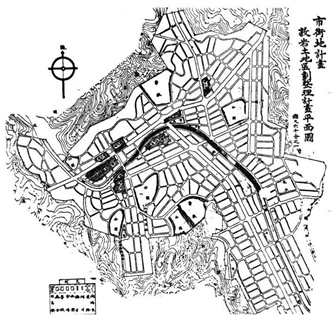

지금까지 조선시대부터 현대까지 성북동의 역사를 간단히 서술했다. 이 짧은 글에서 성북동의 모든 역사를 담을 수 있는 것은 아니다. 그럼에도 성북동의 역사를 통해 조선의 건국(한양도성), 제도의 정비(선잠단지), 일제강점기의 도시화(문인들의 소설과 대경성계획)와 독립운동, 해방 이후 경제발전(부촌의 성립) 등 한국사의 면면을 볼 수 있다. 마을의 역사는 그 자체로도 완결될 수 있지만 거시사로 연결된다. 이런 의미에서 마을의 역사가 복원될 때 한국사 전체의 역사도 더욱 다채롭고 풍요로워지지 않을까? 마을에서 역사하기의 가능성은 이런 부분에서도 찾을 수 있다.

----------

참고문헌

조규태 외, 2016 『성북동역사문화자원 조사연구』, 성북구청

- BoardLang.text_prev_post

- [기획연재] 한양의 옛사람과 풍류 ③_김성희

- 2025.07.03

- BoardLang.text_next_post

- [기획연재] 공무수행 역사학의 활용과 지역사 연구 ⑤_박범

- 2025.07.03