웹진기사

|

웹진기사

기획연재

[기획연재] 공무수행 역사학의 활용과 지역사 연구 ⑤_박범 작성자 한국역사연구회 BoardLang.text_date 2025.07.03 BoardLang.text_hits 685 |

|||||||

|

웹진 '역사랑' 2025년 6월(통권 64호)

[기획연재] 공무수행 역사학의 활용과 지역사 연구 ⑤:예산 국사당보에서 예당저수지까지

|

|||||||

|

|

|

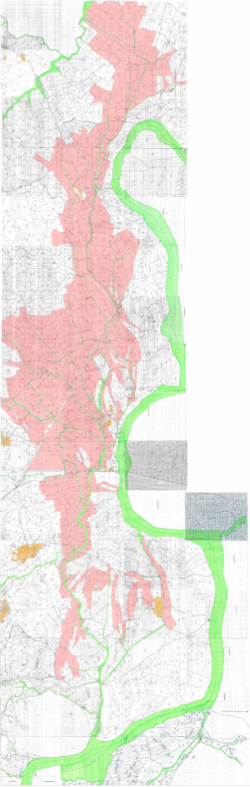

| 지적원도 붙이기 | 몽리구역 칠하기 | 행정구역 표시하기 |

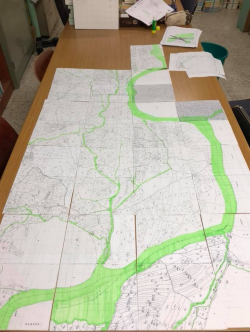

그림 5. 국사당보 몽리구역 작성과정

출처: 저자 촬영

지금 생각해 보면 참 무식하게 작업을 했다. 내가 포토샵을 능숙하게 사용할 수 있는 것이 아니어서 무한천변 인근의 모든 지적원도를 출력했다. 국사당보는 현재 그 흔적이 전혀 남아 있지 않으나, 국사당보의 입구에 해당하는 곳을 중심으로 물길을 이어서 형광펜으로 색칠을 하다 보면 꽤 긴 구간의 도랑이 형성된다는 것을 알 수 있다. 신장리에서 시작된 물줄기가 원평리, 역탑리, 신원리, 원천리, 오촌리, 탄중리에 이른다는 것을 색칠해 나가면서 알 수 있었다. 오촌리는 바로 노씨 부인이 거주했다는 마을이다.

몽리구역을 알기 위해서는 우선 먼저 원칙을 세워야 했다. 무한천에서 유입된 물줄기가 이어지는 수로에 바로 연접해 있는 답(畓)에 해당하는 곳에만 분홍색으로 색을 칠했다.[물론 이때는 포토샵으로 작업을 했다. 칠해야 할 색이 너무 많아서. 물길은 형광펜으로 칠하고 그걸 다시 스캔해서 포토샵에서 지적원도를 이어 붙이고 몽리답은 포토샵으로 페인팅을 했다] 특이했던 점은 수로가 시작되는 신장리와 원평리에는 몽리 구역이 별로 없었고, 오히려 수로의 시작점보다 먼 지역인 역탑리, 신원리, 원천리, 오촌리, 탄중리에 있는 몽리답이 더 많았다. 더 많은 혜택이 보에서 먼 지역에 주어진다는 점이었다. 조선후기에 이 정도 공간 범위의 전답이 보의 수혜를 입었다면 국사당보의 역할은 매우 컸을 것이라는 점은 충분히 추측하고도 남을 수 있었다. 오가면주민센터에 세워진 그 많은 국사당보 관련 비석도 다 이해가 되었다. 연대기 기록에서 보는 것과 같이 서울의 외부 세력과 결탁하거나, 궁방 등이 국사당보에 관심을 가지고 세금을 거두려고 했던 것은 그만큼 국사당보의 혜택을 입는 지역민이 매우 많았다는 것을 의미하기도 한다.

그러면 근대 이후의 모습은 어떠했을까. 1936년에 세워진 선정비를 풀어야 했다. 1905년 일본인의 조사에 따르면 무한천의 농수 이용에 문제가 있다는 점을 지적하고 있다. “예산현은 하수가 비교적 풍부하나 왼쪽 기슭은 지표와 수면의 차이가 커서 이것을 이용할 수 없는데, 오른쪽 기슭의 논은 불완전한 도랑에 의존해 관개수를 공급하는 일이 적지 않다”고 기록하였다. 즉 지표와 수면의 차이로 무한천의 수량이 풍부해야 겨우 관개(灌漑)가 가능하다는 것을 일본인도 알고 있던 셈이다.

일제시대에 들어서면 『매일신보』와 같은 신문 자료를 통해 변화 과정을 확인할 수 있었다. 1917년 7월에는 몽리 지역 백성을 중심으로 운영된 방식에서 점차 수리계가 조직되는 형태로 전환하려는 조짐이 나타났다. 1920년대가 되면 수리계보다 더 큰 조직인 수리조합의 형태로 전환하려는 시도가 확인된다. 『동아일보』에 따르면 1924년 5월, 오가면에 토지를 가진 지주 일부가 국사보수리조합에 반대했다고 한다. 이유는 조합비 부담이 너무 높아서 차라리 전통방식대로 운영하는 것이 더 낫다는 것이었다. 결국 반대 여론이 높아 실패하고 말았다.

이때까지면 하더라도 국사당보에 당연히 수리조합이 개설되었을 것이라고 판단했다. 지역사 자료 수집을 한 경험을 살려 보면 수리조합 문서는 대부분 한국농어촌공사의 지역 지사에 남아 있다는 것을 알고 있었다. 그래서 나는 한국농어촌공사 예산 지사에 전화를 걸어 물어봤다. 국사당보에 대해서 알고 있냐고. 그런데 담당자는 알고는 있지만 해당 문서는 없다고 회신했다. 어찌 된 일일까. 신문 자료에는 수리조합을 만들기 위한 움직임들이 확인되는데 해당 문서는 없다고 해서 애를 먹었다. 그런데 나중에 안 사실이지만, 움직임만 있었지 실제로 식민지시기 내내 국사당보에는 수리조합이 창설되지 않았다.

1930년대가 되면 국사당보라는 명칭은 사라지고 ‘예당’이라는 이름이 붙은 수리조합 창립 운동이 진행되었다. 이제 ‘예산’을 넘어서 ‘당진’까지 이어지는 수로를 개설하려는 움직임이었다. 이전까지는 예산군 차원의 문제였으나 이제는 충청남도를 넘어 총독부 차원의 수리조합으로 커지게 되었다. 산미증식계획과 토지개량 사업의 일부로 조선총독부는 예당수리조합을 선정했다. 1933년 6월, 조선총독부에서 가장 큰 수리조합 4개 중 하나로 예당수리조합을 거론했다. 이제 예산만의 문제가 아니게 된 셈이다. 예당저수지의 ‘예당’이라는 명칭은 이때 등장한 것이다.

그러나 예당수리조합은 계획대로 진행되지 못했다. 그 이유는 수리조합을 찬성하는 쪽에서는 근대 수리시설의 건립을 통해 수리 기능을 안정시키고 동시에 미개간 지역을 개간하여 생산의 증대를 꾀하고자 했으나 실상은 그렇지 않았다. 조선후기적인 방식의 국사당보를 운영해도 몽리 운영에 큰 문제가 없었던 것이다. 즉 수익성이 보장되지 못하자 참여를 하지 않았던 것이다. 기존의 수리조합 연구가 지주와 소작인 간의 갈등 속에서 문제의식을 찾았다면, 국사당보는 예외였다. 지주와 소작인이 수리조합에 반대를 하고, 예산 이외의 외지인이 찬성을 하면서 지역 간의 대립으로 양상이 전개되었기 때문이다. 실패의 이유는 여기에 있었다. 그만큼 국사당보는 자연지리를 최대한으로 활용한 조선후기 최대 규모의 보였던 셈이다.

국사당보의 기능은 해방 이후 예당저수지 공사가 진행되면서 그 자리를 넘겨주었다. 1952년 수몰지구 피해 보상 대책이 추진되면서 건설 15년만인 1967년 예당저수지 준공식이 진행되었다. 몽리 구역은 예산, 당진, 홍성의 3개군 10개면으로 1만 정보에 농업용수를 공급하고 11,500톤의 쌀을 생산하는 지역이 된 것이다.

예당저수지가 건립되자 국사당보의 흔적도 점점 사라지게 되었다. 그 흔적을 찾아보고자, 국토지리정보원에서 서비스 하는 항공사진을 찾아봤다. 1966년 항공사진과 1977년 항공사진을 통해 국사당보가 어떻게 변화되었는가를 확인할 수 있었다. 1966년 항공사진에는 예당저수지에서 봇산 왼편으로 수로가 개설된 것이 보이지만, 봇산 오른편의 국사당보 물줄기는 아직 남아 있었다. 그런데 1977년 항공사진에는 무한천 제방만 확인되고 더 이상 수로의 흔적은 사라져 버렸다.

그림 6. 1966년과 1977년 국사당보 주변 항공사진

출처: 국토지리정보원

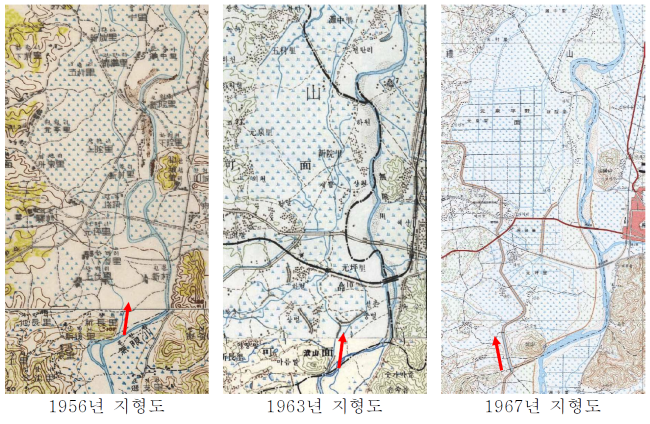

이러한 수로의 변화는 지형도를 통해서도 뚜렷하게 확인된다. 1956년과 1963년 지형도에서는 모두 봇산 오른쪽으로 수로가 형성되어 있었다. 그것은 아직 국사당보의 기능이 유지되고 있었다는 것을 알려준다. 그런데 1967년이 되면 저수지가 완공되면서 예당저수지로부터 이어지는 수로가 봇산 왼쪽을 통해 이어지면서 국사당보의 옛 수로와 연결되었다. 그래서 1967년 이후가 되면 더 이상 국사당보가 기능을 유지하지 못하고 무한천 제방에 의해 차단되었다는 점을 알 수 있다.

그림 7. 지형도로 보는 수로의 변화

출처: 국토지리정보원

설화의 전승과 역사적 사실

연구 용역에서 내가 맡았던 역할은 국사당보의 역사적 사실을 찾는 것이었기 때문에 조선후기부터 시작하여 국사당보의 기능이 끝날 때까지의 자료만 시간순으로 나열하는 방식으로 글을 작성하였다. 그러나 국사당보는 단순히 조선후기에 매우 많이 존재한 일반적인 수리시설인 다른 보(洑)와는 조금 다른 특징을 가지고 있었다. 보의 존재가 수백년에 걸쳐 있었으며 보의 수명이 다한 뒤에는 예당저수지로 그 기능이 이전되었다. 즉 국사당보는 예당저수지의 전사(前史)였던 셈이다. 그리고 일반적으로 보가 좁은 영역의 전답에 영향을 준 반면, 국사당보는 한 개 군현을 넘어서는 지역민의 생활에 영향을 미쳤다. 그러므로 국사당보는 충분히 연구논문의 주제로 가치가 있었다. 여기에 국사당보는 예산지역에서 전해지는 노씨부인 설화와 연결되면서 지역민들의 전승으로 이어졌다. 그래서 연구논문을 작성해 보기로 마음을 먹었다. 이렇게 해서 나온 논문이 『역사와 담론』 92집(2019)에 실린 “조선후기 예산현 국사당보 설화의 전승과 역사적 사실”이라는 논문이다.

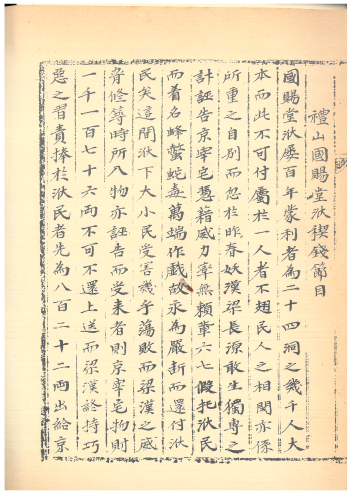

예산군에 전해지는 노씨부인 설화는 세 곳에 문자로 기록되어 있다. 『예산향교지』, 『예산의 설화』, 『예산군지』에 각각 수록되어 있다. 약간의 사실에 대한 출입이 있기는 하지만 전반적인 내용의 구성은 대동소이하다. 설화의 출처에 대해서는 『예산향교지』에 유일하게 기록되어 있는데 김만진의 9세손이 증언했다고 표기했다. 아래는 설화의 내용을 간략하게 정리한 것이다.

내용은 이렇다. '약 200년 전인 정조 2년(1794) 봄 예산현 오가면 오촌리의 광산 김씨 댁에서 경사가 났다. 장남 김만진이 장가를 들었다. 그의 부인은 광주 노씨로 첫날밤 꿈을 꾸었다. 꿈에 신선이 나타나 눈이 온 자리에 따라 수로를 내면 마을이 흥할 것이라고 했다. 신랑을 깨우고 서리 자국을 따라 말을 타고 달려가 보니 국사봉 아래 무한천변에 도달했다고 한다. 이에 김만진은 마을 회의를 열고 보를 막고 수로를 내었다. 노씨 부인은 매일 점심과 술을 날랐다. 이리하여 국사당보를 완성하고 십리가 넘는 수로가 만들어졌다. 그런데 어느날 국사봉 아래 신장리 마을 사람과 수로 문제가 생겼다. 이 일대를 지나던 암행어사가 이것을 해결해주고 지역 농민에게 보를 돌려주었다. 그래서 오가면에서는 관에서 내려준 보라 하여 국사당보(國賜塘洑)라 불렀다고 한다. 이후 신랑 김만진은 열심히 공부하여 대과에 급제하여 공조참판에 이르고, 노씨 부인은 82세로 장수했다고 한다. 그의 5대손 김준서도 관직을 역임하여 나라에 봉사했다. 그래서 지역 사람들이 국사봉 아래 사당을 짓고 노씨 부인의 공적을 추모했다.'

그 당시 설화를 활용한 역사 논문은 어떻게 작성해야 하는지 몰라, 민속학의 연구 성과를 활용해 보기로 하였다. 임재해 선생님의 ‘설화의 사료적 성격과 새 역사학으로서 설화 연구’를 읽어보면서 대체적인 내용은 이해하게 되었지만, 직접 설화를 통해 역사학을 연구하는 것은 사실 별개의 문제라는 것을 깨닫는 데에는 오랜 시간이 걸리지 않았다. 설화를 전문적으로 연구하지 않는 이상, 역사 연구자가 설화를 이용한다는 것은 매우 어려운 일이었다. 그래서 가능성에 대해서만 인정한 채 내 방식대로 진행할 수밖에 없었다.

역사연구자의 숙명은 어쩔 수 없어서, 설화의 내용이 역사적 근거에 바탕을 둔 것인지부터 연구를 시작했다. 노씨 부인 설화를 살펴본 뒤 설화의 내용을 몇 가지로 구분해 볼 수 있었다. 우선 등장 인물이 실제 인물인지부터 확인했다. 설화에는 노씨 부인, 부인의 남편인 김만진, 암행어사, 김준서가 등장한다. 노씨 부인과 김만진, 김준서는 모두 광산 김씨 문중에서 간행한 『광양김씨양간공파보』에 등장한다. 김만진과 노씨 부인은 부부이며, 김준서는 김만진의 후손으로 기재되어 있다. 이에 나는 광주 노씨 족보에서 노씨 부인과 김만진을 찾아보려 하였으나, 안타깝게 그 이름을 찾을 수는 없었다. 암행어사는 사실 현지 조사를 통해 홍철주라는 것을 이미 알고 있었다. 그러므로 설화에 등장하는 인물은 모두 실존 인물에 기반을 둔 것이다.

등장 인물을 제외한다면 나머지 역사적 사실들은 모두 시공간이 착종(錯綜)되어 있다. 쉬운 말로 시간과 공간을 초월하여 역사적 사실들의 뒤섞여 있는 것이다. 우선 설화의 내용을 읽어보고 눈치를 챘을 수 있다. ‘약 200년 전인 정조 2년(1794) 봄’이라는 표현은 사실과 다르다. 정조 2년은 1778년이며, 1794년은 정조 18년이다. 서로 다른 연도인데 같은 것처럼 표현했다. 이러한 표현은 단지 정조 연간에 있었던 일이라는 것만을 확인하기 위한 것으로 보인다. 즉 설화의 무대가 정조대라는 점이다.

그러나 실제 등장 인물들은 정조대에 살지 않았다. 김만진은 족보에 따르면 1661년(현종 2)에 태어나 1743년(영조 19)에 사망하여 82년을 살았다. 그러므로 정조대 이전에 살았던 인물이다. 그러므로 노씨 부인도 현종~영조대를 살았을 것이다. 여기서 눈치를 챘을지 모르는데 설화에서 노씨 부인이 82세로 장수했다고 표현하고 있는데 실제로 82세를 살았던 인물은 김만진이었다. 노씨 부인은 생몰년을 알 수 없다.

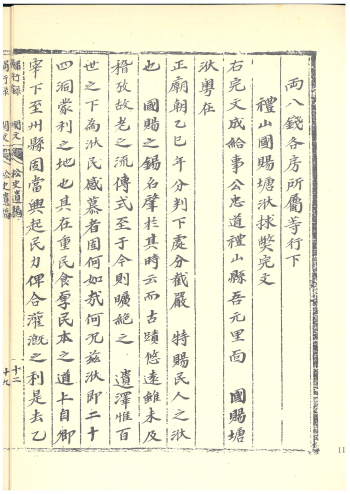

암행어사도 마찬가지이다. 보와 수로를 둘러싸고 신장리 마을 사람들과의 분쟁이 벌어지자 우연히 이 지역을 지나던 암행어사를 통해 문제를 해결했다고 하였다. 그 암행어사는 앞서 설명했듯이 홍철주였다. 홍철주가 암행어사로 충청도에 파견된 것은 1867년(고종 4)이었다.

등장인물이 각각 영조대와 고종대 살았던 인물임에도 불구하고 왜 설화의 시대적 배경을 정조대로 했을까. 그것은 바로 국사(國賜), 나라가 내려준 보라는 이미지가 지역민에게 강하게 인식되었기 때문이라고 보인다. 고종 연간 암행어사 홍철주를 통해 정조가 특별하게 지역민에게 내려준 보를 다시 재확인시켜주었다는 것을 우리는 자료를 통해 확인할 수 있었다. 앞에서 확인한 『승정원일기』에 보이는 궁방과의 갈등 속에서 정조가 지역민들이 보의 소유권을 확인시켜준 사실은 망각해 버린 채, 고종대 와서 암행어사를 통해 재확인된 정조의 보 하사를 기억으로 전승하게 된 것이다. 그래서 설화에는 특별하게 암행어사가 수록된 것이고, 홍철주의 선정비가 세워지게 된 배경으로 자리 잡았다고 판단된다.

물론 사실에 기초하지 않은 내용도 다수 확인된다. 김만진의 대과 급제 사실은 방목에서 확인할 수 없다. 김만진이 공조참판에 이르렀다는 이력도 연대기에 없다. 다만 어떠한 이유에서인지 동지중추부사에 임명된 기록이 확인되는데, 지역 사회의 진휼과 관련되었을 가능성이 높다고 보인다. 김만진의 후손으로 등장하는 김준서를 사실 설화의 맥락과는 매우 동떨어져 있다. 아마도 가문의 후손 중에 출세한 인물로서 삽입되었을 가능성이 높다. 그리고 그가 역임했다는 관직도 설화와 연대기 자료가 서로 다르다.

지역에 전승되는 설화는 시공간을 압축적으로 보여주는 지역사회의 기초 자료라는 점을 노씨 부인 설화의 분석을 통해서 알게 되었다. 설화는 일정 부분 역사적 사실에 기반을 두고 있다. 지역에 전승되는 설화는 그러한 지역사 연구를 위한 바탕이 되어 줄 수 있다. 이러한 설화는 매우 많이 존재하며, 아직도 연구자의 손길을 기다리고 있다. 노씨 부인 설화는 수많은 설화 중 하나가 아니라, 예산 지역민의 삶과 매우 밀접하게 연결된 예당저수지의 전사이면서도 그들의 살아 있는 역사로 지금도 남아 있다고 본다.

우연히 시작된 지역 연구 과제는 나로 하여금 새로운 소재를 통해 그 동안 잊혀진 지역사를 복원하도록 도와주었다. 지역 연구 과제가 아니었으면 나 또한 국사당보라는 주제가 예산 지역사의 관점에서 얼마나 중요한 역사적 사실이라는 점을 알지 못했을 것이다. 지역사 연구에서 지자체의 연구 과제 하나하나가 얼마나 소중한지를 깨닫게 해 주고, 지역사 연구의 새로운 방향은 어떠해야 하는가를 확인하는 계기가 되었다. 예산문화원에서 나의 논문을 보고 예산학 강좌 중 한 주제로 강연해 달라는 연락을 받았으나 사정이 있어서 응하지 못했다. 다음에는 꼭 해야겠다고 생각했는데 더는 연락을 받지 못했다. 지금도 여전히 매우 후회스럽다.

- BoardLang.text_prev_post

- [기획연재] 마을에서 역사하기 ③_박수진

- 2025.07.03

- BoardLang.text_next_post

- [기획연재] 북한 인물열전 시리즈 ②_예대열

- 2025.07.03