심지어 이 노선은 이전까지 총독부가 매수가 시급하다는 논리로 언급했던 보조기한 만료와도 거리가 멀었다. 1920년대 초반에 부설했던 ㈜조선경남철도나 ㈜금강산전기철도 등은 보조기한 만료가 임박했다가 1934년 법 개정으로 보조기한이 5년 더 유예된 노선이었다. 이와 달리 ㈜남조선철도는 법 개정 이전의 보조율을 1943년까지 보장받을 수 있는 노선이었다. 보조기한 만료가 임박하지 않은 노선이 매수계획 후보로 등장한 것은 처음이었다.

결과는 어떠했을까? ㈜남조선철도는 보조기한 만료가 임박했던 다른 노선들을 제치고 총독부 매수계획의 핵심으로 자리 잡았다. 그리고 1935년 4월 실제로 매수가 승인된 노선은 ㈜남조선철도였다.4) 총독부가 매수계획 대상으로 언론에 공개한 지 1년 만이었다. 다른 노선들을 제치고 ㈜남조선철도가 먼저 매수되었다는 점은 그동안 총독부가 구상하고, 언급했던 사설철도 정책의 선순환 구상에 변화가 발생했음을 의미한다.

총독부가 사설철도 매수를 정책 선순환 구상의 핵심으로 설정했을 때 매수 대상 노선을 선정하는 최우선 기준은 보조기한 만료였다. 그래야 보조기한을 다시 연장할 필요가 없어지고, 노선 운영의 안정화를 꾀할 수 있었기 때문이다. 실제로 제국의회에서 사설철도의 매수의 우선순위가 어떻게 되느냐는 질문에 총독부 의사를 대변했던 척무정무차관은 “조선철도의 운수계통상 간선 역할을 하는 노선”을 최우선으로 하고, “광궤(표준궤를 의미), 보조기한이 끝나가는 경우 구제”하는 의미가 있다고 언급했다.5) 이 언급에서 앞의 두 사유는 사실상 허수에 가깝다. 이 당시 조선 내 부설된 사설철도망은 ㈜조선철도의 황해선 정도를 제외하고는 대부분 ‘간선’역할을 대행하고 있었고, 표준궤 궤간을 채택하고 있었다. 유의미한 사유는 보조기한이 끝나가는 노선을 우선한다는 것뿐이었다.

그런데 1935년 4월 시점에 실제로 대장성의 승인을 받은 노선은 보조기한이 가장 오래 남은 ㈜남조선철도였다. 심지어 ㈜남조선철도는 1927년 이후 매수가 성사되었던 다른 노선들과 비교할 때 최장거리 노선이었다. 따라서 매수에 따른 교부공채 발행액도 가장 많았다. 공채 발행의 주체였던 대장성이 재정 부족을 이유로 매수를 허가하지 않았던 1934년까지의 논리와도 맞지 않았다.

2. 제국의 갈등 구조와 식민지 철도

혹자는 당시 1934년 말부터 일본경제가 대공황의 여파를 벗어나 경기가 호전되기 시작한 점을 언급하며 갑작스러운 ㈜남조선철도 매수의 원인으로 언급하는 경우도 있다. 이는 당시 재정 상황에 대한 디테일한 접근이 아니다. 솔직히 말하면 제국의 재정 운영을 모르니 하는 소리다. 실제로 1934년 말 조선총독부의 재정수입도 호조세를 보였다. 조세와 관업수입 모두 대공황 이전을 넘어서고 있었다.6) 1931년 9월 만주사변 이후 조선철도 수입 증가와 1934년 개인소득세 실시를 골자로 한 조세 증징이 중첩된 결과였다.

문제는 재정수입 호조가 사설철도 매수 등 공채 발행 증가로 이어져야만 한다는 원칙은 없다는 점이다. 오히려 대장성은 1933년 하반기부터 공채 발행을 줄이는 정책으로 전환할 계획을 세우고 있었다. 이 점이 더 중요하다. 간단히 설명하면 1931년 12월 내각 교체 이후 대공황 극복 방안으로 추진된, 이른바 적극재정 즉 적자공채 발행을 통한 경기 부양책의 점진적 중단이 모색되고 있었다.7) 여기에 군부가 강력하게 반발하며, 예산전쟁이 벌어졌고, 유탄이 총독부 재정에도 떨어지는 상황이었다.8)

합리적 해석은 무엇일까? 사설철도를 총독부가 대장성의 승인을 받아 교부공채 발행을 통해 매수하는 문제나, 보조금 지급 기한을 늘리는 문제는 모두 재정 운영의 문제다. 재정은 매우 정치적인 경제 현상이다. 심지어 식민지의 재정 운영이다. 일본 제국주의에 한정된 이야기도 아니다. 권력의 정당성 문제에서 근대국민국가와 차이를 보일 수밖에 없는 것이 식민권력이었다. 조세를 징수하는 과정부터 한계를 보였고, 식민권력이 행하는 자금 차입도 국제채권시장의 리스크 평가와 같은 경제적 현상에 따라 결정되지 않고, 자금 차입을 통한 제국이 식민지에서 구현하고자 했던 인프라 구축 방향, 계획의 안정성에 대한 제국 권력의 정치적 판단에 의존했다. 이 당시 제국주의 국가의 공통된 현상이었다.9) 흔히 경제사에서 정치적 결정을 부정하는 연구에서 합리적 해석을 강조하는데 합리적 해석이 무엇일까? 경제적 해석 즉, 숫자에 맞춰 해석하는 것만 합리적일까? 당시 경제를 운영하는 혹은 재정을 운영하는 주체들의 생각이 무엇인지를 고려하는 판단이 더 합리적이지 않을까? 실제로 조선총독부 세입에 포함되었던 조선사업공채 발행액도 삭감되었다. 경제가 호전되고 있다고 해서 인프라 구축에 필요한 비용에 여유가 생긴 것은 아니었다. 경기호전을 명목으로 제국이 지난 몇 년간 늘렸던 공채 발행 즉 채무를 줄이겠다고 판단하면 그렇게 진행되어야 했다.

그렇다면 왜 ㈜남조선철도 매수를 허가했는지 궁금해진다. 앞서 언급했던 군부, 좀 더 좁히면 육군성을 중심으로 한 육군 세력과 대장성을 매개로 했던 경제 관료들의 예산편성을 주목해야 한다. 식민지 재정의 영향을 끼쳤던 제국 권력이 하나의 생각을 갖고 있지 않았다는 점이다. 1935년 조선에 발행된 사업공채 예산도 금액은 줄었지만, 살아남은 예산의 사용처는 모두 철도, 그중에서도 일본-조선-만주를 연결하는 종관노선의 수송력 향상을 위한 명목이었다. 대장성의 견제 속에서도 육군의 요구가 그들의 입장에서는 최소한으로 반영된 결과였다.10) 최소한이었다고 말할 수 있는 근거는? 다음 해 예산편성에서도 같은 압력이 가해지자 육군성 내 강경파들이 일으킨 쿠테타가 2.26 사건이다. 주요 불만은 군비 축소였고, 재정을 관장하고 있던 대장대신이 우선순위로 암살되었다.

육군성 등 군부가 군사비 증액과 함께 식민지 조선의 종관철도 확대나 한반도 남부 항만 확장에 몰두한 이유는 만주사변 도발이나 괴뢰정권인 만주국 성립도 있었지만, 대소련국방정책이라는 명분도 강했다. 만주가 일제의 직간접적 통치영역으로 들어온 만큼 역설적으로 소련이 극동지역에 군비를 늘리도록 하였기 때문이다. 소련은 블라디보스토크를 기점으로 시베리아 철도 복선화에 착수했고, 병력 증강과 함께 만주사변 직후부터 잠수함을 14척에서 1936년 69척까지 늘리고 있었다.11)

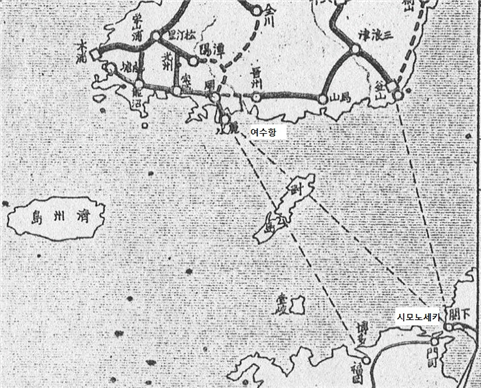

그림 1. ㈜남조선철도 설립취지서에 포함된 여수-시모노세키 항로 설명도

출처: 南朝鮮鐵道株式會社, 1927 『南朝鮮鐵道株式會社 設立趣意並目論見書』

㈜남조선철도 매수도 같은 맥락으로 통과될 수 있었다. 매수 사유 역시 여수와 시모노세키를 연결하는 관여연락선(關麗聯絡船)의 종점이 여수항이므로 경부선이 운행을 멈추는 비상시에 여수-순천-광주를 잇는 ㈜남조선철도, 순천-전주를 잇는 경전북부선이 한반도 남부의 종관철도 역할을 할 수 있다는 점을 강조했다. 경부선을 대체하는 한반도 종관철도의 예비루트라는 제국적 이해가 중요한 사유로 강조되었다.12) 1934년 여름 경부선 연선에서 발생했던 대홍수도 이러한 결정을 앞당기는 데 일조했다.13) 이전까지 언급되던 보조기한 만료 등의 회사 내 사정, 보조금 여유분 확보 등 총독부의 사정으로는 뚫지 못했던 제국 정부의 벽을 제국적 이해관계와 일치했던 ㈜남조선철도는 한 번에 뚫어낼 수 있었다.

총독부 입장에서도 어느 노선이라도 일단 매수에 성공하면 신규 노선 부설을 위한 보조금 총액 한도의 여유분을 마련할 수 있었기에 환영이었다. 경영이 순조롭지 않았던 회사 측도 나쁘지 않은 선택이었다. 다만 기존 총독부의 사설철도 정책을 이상적으로 구현하는 방식은 아니었다. 보조기한을 5년 유예받았던 노선들은 여전히 남아있었다. 1934년 개정 이후 획기적인 영업이익 증대가 보장되지 않으면 5년마다 문제는 지속될 수밖에 없었다.

3. 2.26 사건의 나비효과

보조기한 만료가 임박한 노선은 아니었지만 상당한 규모의 보조금을 교부받고 있던 ㈜남조선철도 매수 성사는 그 자체로 사설철도업계의 반향을 일으켰다. 총독부 보조한도에 여유가 생겼고, 경기 회복도 맞물리며 사설철도 부설이 급증했다. 총독부도 보조한도 내에서 부설 허가를 할 수 있었다. 하지만 호황 국면만을 전제로 할 수 없고, 신설되는 철도의 이익 수준을 예측할 수 없었기에 보조한도를 예측한다는 것은 불가능했다. 예측할 수 있는 정책은 오직 기존 노선의 매수를 성사시켜 보조금 여유분을 늘리는 것뿐이었다. 교부공채 발행을 통한 교부금 지급 이자율이 보조금 지급보다 재정상 이득이었기 때문이다.

㈜남조선철도 매수 성사가 만들어 낸 변화는 매수계획 혹은 매수 필요성을 강조하는 총독부의 논리도 변화시켰다. 이전까지 등장한 적 없던 종관루트와의 연결성 강화가 매수사유로 등장했다. 언제나 보조기한 만료와 영업 부진에 시달렸던 ㈜조선경남철도의 매수 필요성에 대해서 총독부는 경전북부선 완공과 ㈜남조선철도 매수로 새롭게 등장한 호남 종관루트와 연결시킬 수 있다는 점을 강조했다.14) 횡단철도였던 ㈜조선경남철도를 종관루트와의 연결로 설명하는 것도 어불성설이지만, 지금까지 한 번도 등장한 적 없었던 매수 사유였다. 제국이 대륙연결성 강화만을 매수 성사의 유일한 기준으로 삼고 있다는 점을 ㈜남조선철도 매수를 통해 확인한 후 뒤따른 조치였다.

물론 조처했다고 해서 총독부가 원하는 노선의 매수를 제국이 허가할 리 없었다. 총독부는 ㈜조선경남철도 등 4개 회사 노선의 매수를 신청했지만, 무산되었다. 1934년 개정에 따른 보조기한 5년 연장의 마지막 해였던 1939년이 되어서야 대장성은 ㈜조선철도의 경북선(김천-안동)만 허가했다.15) 그렇다면 경북선은 왜 매수를 허가받을 수 있었을까? 중일전쟁을 생각하기 쉽다. 하지만 식민지 재정, 인프라 구축과 관련지어 볼 때 전조증상은 앞서 언급한 2.26 사건 이후 이미 등장했다.

2.26 사건으로 주도 세력인 황도파는 몰락했으나, 육군의 정치적 발언력은 더욱 높아졌다. 더불어 대장대신이 암살되면서 일본 재정의 무게추 역시 국방예산 증대로 급격히 쏠렸다. 우리의 관심사와 연결해 보았을 때 1936년 초의 이러한 변화는 총독부 재정 운영에서 신경 써야 할 제국의 권력이 군부로 일원화되었음을 의미한다. 실제로 육군은 새로운 내각의 인선부터 개입하며 국방 강화에 나섰고, 재정정책 역시 육군의 군사비 증액 요구를 그대로 받아들이는 재정팽창을 공식화했다. 그리고 육군이 단행했던 첫 번째 증액이 조선에 발행했던 사업공채 증액이었다. 일본의 군사비 증액보다 앞선 조치로 2.26 사건 직후 5월에 확정되었다. 조선사업공채로 늘려야 할 교통인프라가 군사적으로 중요했음을 보여준다.

이때 늘어난 예산이 투여된 사업 중 가장 중요한 것이 중앙선(청량리-영천)의 신설이다.16) 사실상 갑작스러운 발표였다. 중앙선 부설의 요구가 과거에 없었던 것은 아니지만, 1927년 시작된 조선철도12년계획도 계획대로 진행되지 않고 있었던 상황이기 때문이다. 1927년 당시 중앙선은 이른바 후순위 노선이었다.17) 철도부설이라는 장기계획이 안정적으로 진행되지 못하고 조변석개하는 양상이었다.

그림 2. 김천과 안동을 연결했던 ㈜조선철도 경북선의 매수 이후 노선도

출처: 朝鮮總督府 鐵道局, 1942 『朝鮮鐵道略圖』

이유는 간단했다. 비밀회로 전환되었던 제국의회 소위원회에서 군부가 강조했던 것처럼 “블라디보스토크에 주둔하고 있는 소련 병력, 특히 잠수함 병력”의 폭격에 대비하기 위해 경부선보다 내륙을 종관하는 철도가 필요하다는 명목이었다.18) 재정적으로 본다면 사실상 1936년 2.26 사건 이후 중일전쟁으로 이어지는 전시체제 군사재정은 시작되고 있었다. 유일하게 매수를 허가받았던 ㈜조선철도 경북선도 이 맥락과 연결되어 있다. 안동과 김천을 연결하는 이 노선은 앞서 문경의 철도사에서도 등장하는 노선으로 위의 중앙선 철도와 경부선을 연결해 주는 유일한 철도망이었다. 이 점이 중요한 역할을 했다. “중앙선 공사에 이바지하고 중앙선 개통 후에는 두 종관철도를 연결해 운수상의 정비와 철도 이용의 편의를 도모19)”할 수 있다는 부분이 제국의 인정을 받았기 때문이다.

2.26 사건과 중일전쟁 이전에도 그러했지만, 이후에는 더욱 명확하게 제국주의 국가 일본의 대륙침략정책과의 연동 속에서 식민지의 교통인프라 구축은 규정되었다. 다시 말해 제국의 필요에 따라 선택된 지역과 노선만이 개발의 대상이 되었다.

4. 선순환 구상의 파기

다시 사설철도 정책으로 시선을 좁혀보자. 처음부터 설명했던 총독부의 선순환 구상은 ㈜남조선철도와 ㈜조선철도 경북선 매수로 실현되었을까? 중요한 것은 매수 대상이 총독부의 초기 구상과 달라졌다는 점이다. 1934년 개정에서 미봉책으로 5년간 보조기한을 연장받았던 사설철도회사들은 1939년이 다가오자 총독부에 진정서를 제출한다. 매수가 어려울 경우 보조기한을 다시 연장해달라는 진정이었다. 이는 선순환 구상에서 계획했던 노선의 매수가 이루어지지 못하면서 보조법과 매수를 연동시키는 계획이 순조롭지 못했음을 의미한다.

한 가지 반복하자면 보조금은 총독부가 조선에서 거둬들이는 조세 등의 수입으로 지출하는 것이고, 매수는 후에 이자를 총독부가 지급하기는 하지만, 일단 대장성이 교부공채를 발행하는 방식이었다. 쉽게 말하면 돈 나오는 구멍이 다르고, 금리가 달랐다. 보조금 교부가 연장되거나 늘어나는 것은 모두 총독부 부담이 늘어난다는 뜻이다. 매수가 쉽게 이뤄지지 않는다는 것 역시 제국이 총독부에 부담을 전가하는 것임을 의미했다.

1934년 개정 이후 5년이 지난 1939년에 다시 개정된 보조법 역시 총독부 재정의 부담 증가로 귀결되었다. 먼저 보조기한을 5년 더 연장했다. 정확히 말하면 기존 보조기한 15년에 더해 5년의 연장기한을 뒀던 1934년 개정에서 연장기한을 10년으로 개정했다. 즉, 총독부는 사설철도회사에 25년간 보조금을 지급하게 되었다.

물론 보조율도 줄어들었다. 지난 호에서 보았듯이 1934년 개정에서는 종래 보조기간과 연장기간을 구분해 보조율의 차이를 두었는데, 이를 폐지하고 모두 건설비의 연 5% 보조, 연 1%를 보전하는 것으로 개정했다. 언뜻 보면 1934년 개정에서 종래 보조기간에는 건설비의 연 6% 보조였기에 보조금이 줄어 주주배당이 감소할 것처럼 보인다. 하지만 실제로는 1934년에 비해 사채 및 차입금의 이자율도 함께 줄어들었다(1933년 평균 6.46% → 1938년 평균 4.9%). 결국 보조율 감하는 당시 시장 이자율에 맞춰 조정한 것이고, 주요 사설철도회사들은 기존처럼 7~8%에 육박하는 주주 배당을 유지할 수 있었다.20)

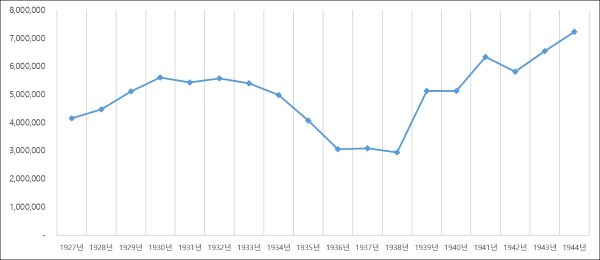

그림 3. 1927~1944년 조선 내 사설철도회사에 지급된 조선총독부 보조금 총액 추이

출처: 朝鮮總督府 鐵道局, 각년판 『朝鮮鐵道狀況』

그러나 1939년 개정의 핵심은 보조기간이나 보조율이 아니었다. 조선사설철도보조법 제5조의 삭제, 즉 연 보조총액을 500만 엔으로 한정했던 규정을 삭제한 조치였다. 보조총액 제한을 폐지하고 보조금을 총독부의 예산 범위 내에서 알아서 지급하도록 한 것이다. 이 조항은 총독부가 구상한 사설철도정책의 기준이 되어주고 있었다. 즉 보조금 교부와 매수를 500만 엔이라는 범위 아래에서 적절하게 진행한다는 규정이었다. 연 보조금 총액이 500만 엔을 넘어갈 위기에 봉착하면 사설철도 매수를 진행해 한도의 여유분을 확보하는 구조였다. 제5조를 폐지한 것은 처음부터 이야기했던 이른바 선순환 구상을 파기하고 총독부 재정에 사철 운영을 모두 전가한 것과 다름없었다. 보조기간 연장도 궤를 같이했다.

중일전쟁 이후 급격한 인플레도 영향을 끼쳤으나, 보조금 제한 규정의 폐지는 보조금 교부액의 급증을 피할 수 없도록 만들었다. 그럼에도 이제 총독부는 보조총액 제한을 넘어설 것 같으니, 대장성이 사설철도 매수를 위한 교부공채를 발행해달라는 요구를 할 수 없게 되었다. 심지어 중일전쟁 이후 공채 이자율은 3.5%까지 낮아졌다.21) 보조금 지급은 매수 이후 교부공채에 대한 이자를 지급하는 것보다 총독부 입장에서 큰 부담이었다. 그럼에도 총독부가 할 수 있는 조치는 없었다. 전쟁 이전에도 제국의 요구를 거부하는 것이 어려웠는데, 총동원체제하 제국의 부담 전가를 일개 식민권력이 거부할 수는 없었다. 그렇다면 제국이 식민지 재정에 전가한 부담은 누가 지게 되는가? 총독부 재정의 부담은 지방으로 전가되고, 지방재정의 부담은 식민지민에게 부담되는 구조였다. 아직 지방재정과 총독부재정의 연관관계가 활발히 연구되고 있지 않으나, 곧 이 부담 전가의 구조도 밝혀질 것으로 기대한다.

----------

미주

1) 「明年度 新豫算에 私鐵 三線을 買收」 『조선일보』 1934년 8월 21일

2) 「順風に乘る海運界補帆問題の惱みを明年へ繰越-曲りなりに基礎安定の私鐵」 『京城日報』 1934년 12월 23일

3) 大藏省, 1935. 03. 「南朝鮮鐵道買收關係參考書」 『昭和財政史資料 第5號 第72冊』(平15財務00622100, 國立公文書館)

4) 大藏省 編, 1935 『昭和十年度豫算の解說』, 日本評論社, 57~58쪽

5) 1934. 03. 17. 「第六十五回帝國議會衆議院 臺灣事業公債法中改正法律案外一件委員會議錄(速記)第十八回」, 5쪽

6) 정태헌, 1996 『일제의 경제정책과 조선사회 – 조세정책을 중심으로』, 역사비평사, 51쪽

7) 井手英策, 2006 「第4章 後期高橋財政への轉換と財政の健全化」 『高橋財政の硏究』, 有斐閣

8) 박우현, 2023 「1930년대 중반 조선사업공채 발행과 교통망 구축의 불균형」 『한국사연구』 201, 118~124쪽

9) Ewout Frankema and Anne Booth, 2019 “Fiscal Capacity and the Colonial State: Lessons from a Comparative Perspective”, Fiscal Capacity and Colonial State in Asia and Africa, C.1850-1960, Cambridge: Cambridge University Press, p. 12

10) 박우현, 2023 앞의 글, 124~130쪽

11) 北岡伸一, 1979 「陸軍派閥對立(1931~1935)の再檢討-對外·國防政策を中心といて-」 『年報 近代日本硏究 - 1 昭和期の軍部』, 山川出版社, 83~85쪽

12) 大藏省, 1935. 03. 「南朝鮮鐵道買收關係參考書」 『昭和財政史資料 第5號 第72冊』(平15財務00622100, 國立公文書館)

13) 「南鮮の大水害救濟に死力を盡す」 『京城日報』 1934년 7월 23일

14) 「明年私鐵買收 京南 金剛 兩線이 有力」 『매일신보』 1936년 7월 17일

15) 內閣, 1939. 03. 「朝鮮鐵道株式會社所屬金泉慶北安東間鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ定ム」 『公文類聚 第63編 昭和14년 第77卷』

16) 大藏省, 1936. 05. 「朝鮮總督府昭和十一年度歲出實行豫算追加額事項別表」 『第六十九回帝國議會提出(第二號) 昭和十一年度歲入歲出實行豫算追加參考書』(平22財務01360100 國立公文書館)

17) 大平鐵畊 編, 1927 『朝鮮鐵道十二年計劃』, 鮮滿鐵道新報社, 225쪽

18) 1936. 05. 20. 「第六十九回帝國議會 衆議院 朝鮮事業公債法中改正法律案委員會 軍事國防二關スル件」 『衆議院秘密會議事速記錄集 2』(1997), 357~361쪽

19) 朝鮮總督府, 1937. 06. 「總督上京二關スル件」 『中央政府ト交涉案件』

20) 1939년 개정에 따른 보조금 계산은 생략한다. 방식은 1934년 개정과 유사하다. 박우현, 2017 「1930년대 조선총독부의 사설철도 매수 추진과 특징」 『역사문제연구』 21(2), 103쪽 참조

21) 1939.02.14. 「第七十四回帝國議會衆議院 朝鮮事業公債法中改正法律案委員會議錄(速記) 第四回」, 4~5쪽

----------

참고문헌

『조선일보』, 『京城日報』, 『매일신보』

內閣, 1939. 03. 「朝鮮鐵道株式會社所屬金泉慶北安東間鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ定ム」 『公文類聚 第63編 昭和14년 第77卷』

大平鐵畊 編, 1927 『朝鮮鐵道十二年計劃』, 鮮滿鐵道新報社

大藏省 編, 1935 『昭和十年度豫算の解說』, 日本評論社

大藏省, 1935. 03. 「南朝鮮鐵道買收關係參考書」 『昭和財政史資料 第5號 第72冊』(平15財務00622100, 國立公文書館)

大藏省, 1936. 05. 「朝鮮總督府昭和十一年度歲出實行豫算追加額事項別表」 『第六十九回帝國議會提出(第二號) 昭和十一年度歲入歲出實行豫算追加參考書』(平22財務01360100 國立公文書館)

朝鮮總督府, 1937. 06. 「總督上京二關スル件」 『中央政府ト交涉案件』

帝国議会会議録検索システム

정태헌, 1996 『일제의 경제정책과 조선사회 – 조세정책을 중심으로』, 역사비평사

井手英策, 2006 『高橋財政の硏究』, 有斐閣

Ewout Frankema and Anne Booth, 2019 Fiscal Capacity and Colonial State in Asia and Africa, C.1850-1960, Cambridge: Cambridge University Press

박우현, 2017 「1930년대 조선총독부의 사설철도 매수 추진과 특징」 『역사문제연구』 21(2)

박우현, 2023 「1930년대 중반 조선사업공채 발행과 교통망 구축의 불균형」 『한국사연구』 201

北岡伸一, 1979 「陸軍派閥對立(1931~1935)の再檢討-對外·國防政策を中心といて-」 『年報 近代日本硏究 - 1 昭和期の軍部』, 山川出版社