웹진기사

|

웹진기사

기획연재

[기획연재] 누구를 위한 지속가능한 산림개발인가? ③_김태현 작성자 한국역사연구회 BoardLang.text_date 2025.08.02 BoardLang.text_hits 393 |

||

|

웹진 '역사랑' 2025년 7월(통권 65호)

[기획연재] 누구를 위한 지속가능한 산림개발인가? ③:제국 목재수급에 종속된 임정계획

|

||

| 비고 ① 산림률은 전체 임야면적에서 입목지가 차지하는 비율 ② 정보당 입목축적은 입목축적을 입목지와ㆍ無立木地, 개간지 등을 합친 전체 임야 면적으로 나눈 값 ③ 입목지 정보당 입목축적은 입목축적을 입목지 면적으로 나눈 값 |

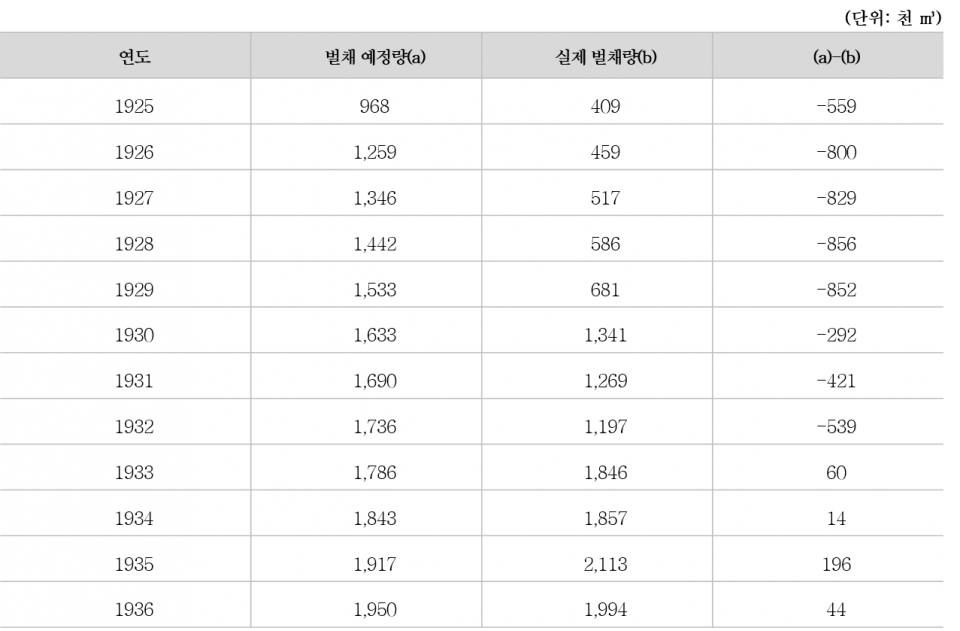

그런데 조선임정계획의 성과를 수치로 보면, 한 가지 흥미로운 현상이 나타난다. 바로 계획량 대비 벌채량의 현저한 저조다. 예컨대 <표 2>를 보면, 1926년 벌채 계획은 1,259천㎥에 달했으나, 실제 실행량은 459천㎥에 불과했다. 이러한 격차는 이후 1930년대 초까지 지속되며, 총 벌채량은 당초 목표의 절반 수준에 머무르게 된다.

표 2. 국유임야 벌채 예정량과 실제 벌채량(1925~1936)

출처: 1926 「國有林管理經營計畫書」 『齋藤實關係文書(書類の部)1』, 354~356쪽 ; 鮮總督府, 『朝鮮總督府 統計年報』 ; 『林野統計』, 각 년판 ; 朝鮮總督府 農林局, 1936 『朝鮮の林業』, 45~46쪽

일견 이는 ‘보속적 임정’의 성공처럼 보일 수 있다. 즉, 필요 이상의 벌채를 하지 않고, 자원을 지속적으로 유지한 결과라는 해석도 가능하다. 그러나 실제 내막은 정반대다. 벌채하지 않은 것이 아니라, 할 수 없었던 것이다.

2. 무관세의 벽, 시장을 잃은 자급화

과소한 벌채의 원인은 당시 무관세로 들어오던 안동산 목재 때문이었다. 이에 총독부는 목재 자급을 달성하려면 조선산 목재의 수요 기반부터 안정시켜야 했다. 이를 위해 반복적으로 안동재 무관세 특례 폐지를 일본 제국의회에 요청하였다. 조선산 목재가 만주산 저가 수입재와 경쟁하기 어려운 구조에서, 벌채 계획을 실행한다는 것은 사실상 불가능했기 때문이다.

그러나 이러한 요청은 일본 본국의 정치적 이해관계에 가로막혀 번번이 좌절되었다. 만주 지역의 일본 자본과 산업계는 안동재 수입에 강하게 의존하고 있었고, 그 유입 경로를 유지하려는 이익 집단의 반대는 단호했다.

총독부의 지속적인 건의 끝에 안동산 목재에 대해 일정한 관세가 부과되긴 했으나, 그 세율은 지나치게 낮았고, 심지어 일본 대장성은 안동 지역의 일본인 제재업자들에게 관세 상당액을 보조금 형태로 환급해주었다. 이로써 형식적 관세는 유지되었지만 실질적으로는 무관세와 다름없는 상태가 지속된 셈이다.

그 결과 조선 시장에서는 자국산 목재보다 안동산 수입재가 더 저렴하고 유통도 훨씬 원활한 상황이 지속되었다. 이러한 조건은 조선산 목재가 시장에서 실질적인 수요 기반을 확보하지 못한 채 주변화되는 구조를 고착시켰다. 다시 말해, 조선에서 ‘적게 벤 것’은 자원의 보속성을 고려한 신중한 절제가 아니었다. 오히려 더 저렴하고 정치적으로 보호받은 안동산 수입재의 범람으로 인해, 조선산 목재가 소비되지 못했던 현실적 한계를 드러낸 것이다.

다만 이러한 상황은 1932년 만주국 수립 이후 변화하게 된다. 만주국의 건축·철도 부흥 사업으로 목재 수요가 급격히 늘어나고, 만주 재정 확보를 위해 안동재에 관세가 부과되면서 조선 목재가 만주로 되레 수출되기 시작했다. 이때부터 1933년 이후에는 이전과 달리 계획량을 초과하는 과벌(過伐)이 이루어지는 국면으로 전환된다. 이러한 흐름은 조선의 목재 생산과 임업 정책이 어디까지나 조선 내부의 자원 현황에 따른 것이 아니라 일본 제국의 목재 수급 체계에 철저히 종속된 구조였음을 잘 보여준다.

3. 적게 베었는데 임목 축적이 감소하다

1926년부터 1932년까지의 조선 임정은 겉으로는 보속적 임정의 원칙을 따르는 듯했으나, 실제로는 조선의 산림자원 현실보다는 제국의 목재 수급 질서에 종속된 정책 운용의 결과였다. 계획을 밑도는 벌채량에도 불구하고, 조선의 산림자원은 점차 감소하였다. 대표적으로, 갑종 요존 국유림의 정보당 입목축적은 1927년 36.1㎥에서 1931년 32.1㎥로 하락하며, 산림의 생산력과 회복력 자체가 저하되고 있었음을 보여준다.

또한 총독부는 국유림 수익을 조림에 재투자하겠다고 공표했지만, 사방사업 공채 발행이 미진하면서 국유림 수익은 사방사업으로 우선 배분되었고, 민유림에 대한 조림 보조금은 형식적 수준에 그쳤다. 조림 면적은 확대되었지만, 생존률, 수종 적합성, 임상 개선 등의 질적 성과는 따르지 않았다. 다시 말해 ‘식재’는 있었지만, 실질적인 ‘축적’의 증가는 이루어지지 않았다.

여기에 안동재 무관세 특례로 인해 조선산 목재는 시장 기반을 확보하지 못했고, 벌채 계획은 실행되기 어려운 조건에 놓였다. 벌채량이 계획보다 적었다는 점은 자원의 절제가 아니라, 수요 기반의 부재와 정치적 이해관계에 따른 비자발적 축소였던 셈이다.

결과적으로 조선의 임정은 보속성을 목표로 하는 체계라기보다, 제국 중심 수급 구조에서 조선이 어떤 방식으로든 기능할 수 있도록 맞춰진 수단에 가까웠다. 조선의 산림정책은 자원 현실에 입각해 수립된 것이 아니라, 제국의 수급 안정이라는 대전제 하에 기획되었으며, 필요에 따라 자급을 요구받기도 하고, 또 다른 시기엔 동원 체계로 전환되기도 했다.

따라서 조선에서의 ‘보속’은 실질적으로 보호된 적이 없었고, 진정으로 지속 가능성을 보장받은 것은 제국의 수급 안정과 자본의 질서였다. 이후 1930년대 중후반, 전시체제로의 이행과 함께 이러한 임정 체계는 보다 노골적인 동원 중심의 전시 임업 통제 체계로 전환되게 된다.

----------

참고문헌

1. 단행본

최병택, 2022 『한국 근대 임업사』, 푸른역사

최병택, 2022 『한국 근대 임업사』, 푸른역사

이우연, 2010 『한국의 산림 소유제도와 정책의 역사(1600~1987)』, 일조각

제임스 스콧(전상인 옮김), 2010 『국가처럼 보기: 왜 국가는 계획에 실패하는가』, 에코리브르

최병택, 2010 『일제하 조선임야조사사업과 산림 정책』, 푸른역사

최병택, 2022 『한국 근대 임업사』, 푸른역사

한국임정연구회, 2000 『조선임업사』하, 산림청

제임스 스콧(전상인 옮김), 2010 『국가처럼 보기: 왜 국가는 계획에 실패하는가』, 에코리브르

최병택, 2010 『일제하 조선임야조사사업과 산림 정책』, 푸른역사

최병택, 2022 『한국 근대 임업사』, 푸른역사

한국임정연구회, 2000 『조선임업사』하, 산림청

2. 논문

강영호, 2003「조선 및 일제시대의 적지적수 사료 발굴」『한국생태학회지』 26

고유경, 2020 「‘지속가능한 숲’ 개념과 독일 근대 임학의 탄생」『독일연구』 44

노성룡·김태현, 2021 「일제강점기 산림정책과 산림자원의 변화: 빈약한 산림자원, 과도한 목재생산」, 국립산림과학원

박우현, 2023 「1930년대 전반 조선총독부 예산편성과 인프라 투자의 단기화 – 1932년 조선사업공채 발행예산을 중심으로」『한국사학보』 91

배재수, 2005 「식민지기 조선의 목재수급 추이 및 특성」 경제사학』 38

윤여창, 1996 「1926년부터 1936년까지의 일제의 한국 국유림 정책에 관한 연구」『한국삼림학회지』 85-3

이우연, 2005 「식민지기 임업의 근대화: 채취임업에서 육성임업」『경제사학』 38

고유경, 2020 「‘지속가능한 숲’ 개념과 독일 근대 임학의 탄생」『독일연구』 44

노성룡·김태현, 2021 「일제강점기 산림정책과 산림자원의 변화: 빈약한 산림자원, 과도한 목재생산」, 국립산림과학원

박우현, 2023 「1930년대 전반 조선총독부 예산편성과 인프라 투자의 단기화 – 1932년 조선사업공채 발행예산을 중심으로」『한국사학보』 91

배재수, 2005 「식민지기 조선의 목재수급 추이 및 특성」 경제사학』 38

윤여창, 1996 「1926년부터 1936년까지의 일제의 한국 국유림 정책에 관한 연구」『한국삼림학회지』 85-3

이우연, 2005 「식민지기 임업의 근대화: 채취임업에서 육성임업」『경제사학』 38

3. 학위논문

강영심, 1997 「일제의 한국산림 수탈과 한국인의 저항」, 이화여자대학교 박사학위논문

강정원, 2014 「일제의 산림법과 임야조사 연구」, 부산대학교 사학과 박사학위논문

박우현, 2023 「일제시기 조선사업공채 발행정책과 식민지 인프라 개발」, 고려대학교 한국사학과 박사학위논문

윤여창, 1997 「일제의 조선 산림정책에 관한 연구: 국유림 정책을 중심으로」, 서울대학교 산림자원학과 박사학위논문

강정원, 2014 「일제의 산림법과 임야조사 연구」, 부산대학교 사학과 박사학위논문

박우현, 2023 「일제시기 조선사업공채 발행정책과 식민지 인프라 개발」, 고려대학교 한국사학과 박사학위논문

윤여창, 1997 「일제의 조선 산림정책에 관한 연구: 국유림 정책을 중심으로」, 서울대학교 산림자원학과 박사학위논문

- BoardLang.text_prev_post

- [나의 논문을 말한다] 근대 개혁기 외무부서 운영 연구(1894~1900)_천수진

- 2025.08.02

- BoardLang.text_next_post

- [기획연재] 마을에서 역사하기 ④_박수진

- 2025.08.02