웹진기사

|

웹진기사

기획연재

[기획연재] 섬에서 만나는 고려사 ①_박종진 작성자 한국역사연구회 BoardLang.text_date 2025.05.01 BoardLang.text_hits 618 |

||

|

웹진 '역사랑' 2025년 4월(통권 62호)

[기획연재] 『섬에서 만나는 고려사』를 시작하면서

|

||

|

안녕하세요? 오래만에 연구회 웹진에서 인사드리는 중세 1분과 박종진입니다. 이번에 『섬에서 만나는 고려사』라는 제목으로 글을 쓰게 되었습니다. 이 주제는 오래전부터 관심을 갖고 있었는데 생각만 하다가 이번에 용기를 내어 연구회 웹진의 문을 두드리게 되었습니다. 이 웹진에는 개경사연구반의 연재물이었던 『개경과 개경사람』(2005년)과 「개성답사기」(2006년)를 포함해서 몇 편의 글을 올린 일이 있습니다. 오래전의 연구회 활동을 떠올리면서 즐거운 마음으로 글을 쓰게 될 것 같습니다.

|

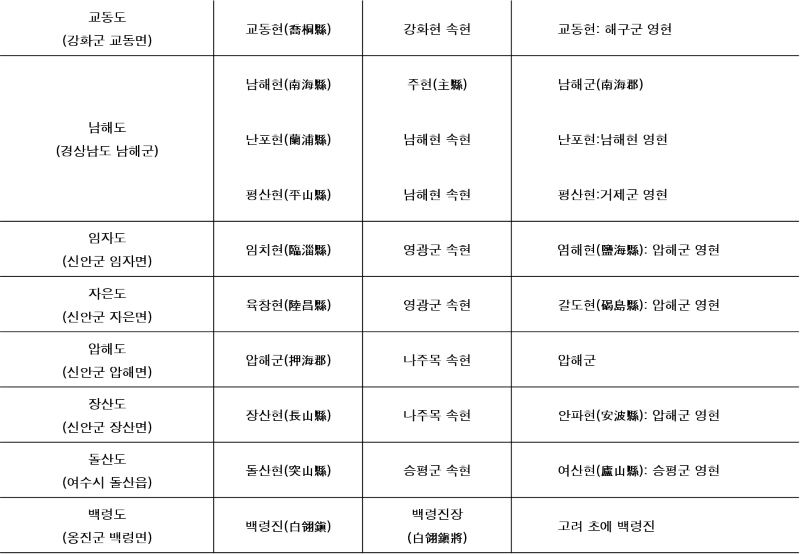

보통 바다에 떠 있는 땅을 섬이라고 한다. 그런데 “도서(섬)란 만조시 수면으로 둘러싸인 자연히 형성된 육지지역” 이라고 정한 신해양법을 따른다면, 강과 호수에도 섬은 있다. 우리 국토에는 섬이 많다. 주요 섬들은 삼국시기부터 여러 형태로 각 국가의 영토에 포함되었다. 고려시기 지방제도가 성립됐던 1018년(현종9)에 군현으로 편성된 섬은 거제도·진도·강화도·남해도·교동도·임자도·자은도·압해도·장산도·돌산도·백령도 등 모두 11개이다(그림 1). 이중 백령도를 제외한 10개의 섬에는 신라후기에도 군현이 설치되어 있었다.

그림 1. 고려시기 군현(진)이 설치된 섬(현종 9년 기준)

고려시기 섬은 육지와 다름없이 사람들의 생활공간이자 해산물 등이 생산되는 곳이었다. 또한 바다 교통의 중요 지점으로 해로의 중심이나 피항지로 이용되었으며, 전근대 시기에는 유배지로 이용되었다. 고려시기 섬에 살던 사람들의 신분은 동일하지 않았다. 군현의 호적에 등록된 사람들과 그들과는 달리 특수행정구역에 묶여 차별받는 사람들이 있었다.

몽골과의 전쟁 중 주민들이 살던 터전을 버리고 산성이나 섬에 들어가 항쟁하는 「산성해도입보책(山城海島入保策)」이 대몽항쟁의 주요 전략이 되면서 섬은 산성과 함께 몽골과의 전쟁 기간 중 매우 중요한 곳이 되었다. 수도를 개경에서 강화(江華) 곧 강도(江都)로 옮긴 것도 이런 전략의 하나로 볼 수 있다. 강제로 섬이나 산성으로 입보한 주민들은 집도 없고 먹을 물과 식량도 부족하여 많은 고통을 겪었지만, 이 상황은 고려후기에 섬을 개발하고 섬의 중요성을 인식하는 계기가 되기도 하였다.

섬에 대한 관심이 다시 커진 것은 고려말 왜구가 본격적으로 침입하면서이다. 왜구의 침입은 공민왕 때와 우왕 때 가장 심하였다. 왜구의 침입으로 피해가 커지자 고려 정부에서는 군대를 보내어 왜구를 격퇴하는 한편 섬에 있던 군현을 없애거나 군현의 읍치와 주민을 다른 군현의 영역 안으로 임시로 옮기는 교군(僑郡)을 시행하기도 하였고, 왜구의 조운선 침탈을 막기 위해서 조운(漕運)을 금지하고 조세를 육지로 운반하게 하기도 하였다. 고려말 이후 왜구의 침입으로 섬 지역이 가진 경제적 가치를 잃고 황폐해지자, 공민왕초부터 섬을 지키고 개발하면서 왜구와 맞서는 정책이 여러 차례 등장하였지만 섬을 비우는 공도(空島) 정책은 조선초까지 이어졌다.

그림 2. 가거도. 우리나라 서남쪽 끝에 있는 섬. 고려중기 송나라 사신 서긍 일행이 고려의 국경에 처음 통과했다고 한 협계산이 가거도이다.

2022년 12월 만재도에서 찍었다.

- BoardLang.text_prev_post

- [기획연재] 마을에서 역사하기 ①_박수진

- 2025.05.01

- BoardLang.text_next_post

- [기획연재] 냉전시대 경계인의 고군분투기, 조명훈 평전 ③_예대열

- 2025.05.01