조명훈은 1964년 독일 본 대학에서 『Politische Probleme der westdeutschen Entwicklungshilfe(서독 개발 원조의 정치적 문제)』를 주제로 박사학위를 받았다. 논문의 주요 내용은 서독의 개발도상국 경제 지원에 대한 비판적 문제 제기였다. 지도교수는 한국에도 잘 알려진 『바이마르공화국의 해체』의 저자 칼 디트리히 브라허(Karl Dietrich Bracher)였다. 그는 박사학위를 취득한 이듬해인 1965년 서독 외무성 산하 ‘아시아문제연구소(Institut für Asienkunde)’에 취직하여 연구원으로서 생활을 시작했다.

조명훈은 박사학위를 받기 이전부터 『프랑크푸르트 룬트샤우(Frankfurter Rundschau)』, 『도이치 자이퉁(Deutsche Zeitung)』 등에 칼럼을 썼다. 또한 독일 사회민주당(Sozialdemokratische Partei Deutschlands: SPD) 기관지 『포어베르츠(Vorwärts)』에 한국의 학생운동에 관한 글을 쓰기도 했다. 그러자 조명훈의 글을 눈여겨본 독일의 유력 주간지 『디 자이트(Die Zeit)』의 편집자 그래핀 본회퍼(Graffin Bonhoeffer)가 찾아와 “당신의 학문과 독일어 실력에 감동받았다”며 칼럼리스트로 초빙할 의사를 밝혔다.

본회퍼의 제안을 받은 조명훈은 1967년 9월 1일부터 1975년 1월 17일까지 약 7년 5개월 동안 『디 자이트』의 칼럼리스트로서 활동했다. 칼럼의 내용은 주로 아시아에 관한 신간을 소개하고 그 내용을 바탕으로 그 지역의 정세를 분석하는 것이었다. 그는 칼럼리스트로서 명성을 얻게 되면서, 함부르크대학교(University of Hamburg)에서 ‘월남전’, ‘중소분쟁’, ‘공산권 문제’ 등의 정치학 수업과 최근세사 등 역사학 과목을 강의했다.

그런데 조명훈은 특이하게 논문이나 칼럼에 자신의 이름을 “M. Y. Cho.”라고 표기했다. 그는 이름과 성 사이에 ‘미들 네임(middle name)’으로 “Yaru”를 사용했는데, 그것은 압록강을 뜻하는 “Yalu River”에서 온 것이었다. 그의 고향이 한반도 남쪽 끝에 있는 순천임을 생각한다면, 압록강을 의미하는 “Yaru”는 통일에 대한 열망이나 분단에 관한 문제의식의 소산이었을 것으로 짐작할 수 있다.

조명훈은 직장에서 아시아와 관련된 연구를 진행하면서 북한에서 보내온 자료들을 처음 접하게 되었다. 그는 김일성 관련 문헌과 『로동신문』을 읽으며 주체사상에 호기심을 갖게 되었고, 얼마 지나지 않아 열렬한 ‘찬양자’가 되었다. 그는 “인간이 모든 것의 중심이고 주인”이라는 철학적 기반하에 “정치에서의 자주”, “경제에서의 자립”, “국방에서의 자위”라는 테제에 매료되었다. 그는 “인간이 모든 것의 주인”이라는 주체사상을 링컨의 ‘게티스버그 연설’이나 쑨원의 ‘삼민주의’와 비슷한 맥락으로 파악했다.

사실 “주체, 자주, 자립, 자위”로 대표되는 초기 주체사상의 문제의식은 수령제 논리와 결합되기 이전까지만 해도 제3세계 발전 전략으로서 나름대로 의미가 있는 것이었다. 조명훈 또한 북한이 “동서냉전의 현실 속에서 작은 나라가 살아남는 길로써 실천적 사상”을 만들어 냈다는 사실에 의미를 부여했다. 초기 주체사상의 문제의식에 공명한 그는 북한 자료를 접한 이후 6~7년 동안 주체사상의 취지를 세계에 널리 알리기 위해 외국어로 해설하는 글을 열심히 썼다.

그러자 동베를린에서의 만남 이후 연락이 끊겼던 북한이 다시금 조명훈을 주목하기 시작했다. 어느날 영국에서 활동하던 북한 주재원이 ‘아세아문제연구소’로 조명훈을 찾아왔다. 그는 조명훈에게 “듣건대 조 박사는 조선(북한)을 포함한 공산권 관계의 책을 많이 썼고 특히 서독의 권위지 『디자이트』의 칼럼리스트니 한번 조선에 다녀올 생각이 없느냐”는 제안을 해 왔다. 조명훈은 내심 깜짝 놀라면서도 북한에 대한 호기심과 자신이 ‘찬양’했던 사회를 직접 들여다보고 싶은 마음에 방북 제안에 응했다.

북한 주재원의 초청은 김일성 생일 60회를 기념한 환갑 잔치에 초대한 것이었다. 조명훈은 서독에서 체코 프라하와 중국 베이징을 거쳐 1972년 2월 16일 평양에 도착했다. 그런데 막상 평양에 도착하니 그 모습은 조명훈의 생각과는 완전히 다른 세상이었다. 그는 후일 평양 도착 이후 자신의 감정을 “실연의 고통”, “병든 애인”, “마지막 주체주의자” 등의 표현을 써가며 다음과 같이 표현했다.

마침내 1972년에 주체사상의 현장인 평양에 갔을 때 나의 열광은 산산조각이 났습니다.

어마어마한 개인숭배 앞에서 인민은 주인이 아니라 노예였고,

그들이 주체사상으로 세운 나라는 인민의 나라가 아니라 김일성・김정일을 위한 제국이었어요.

나는 따뜻한 목욕물 속에 있다가 찬 물벼락을 맞은 꼴이었어요.

… 나는 충격과 슬픔으로 가슴이 찢어지는 것 같았어요.

어떤 실연도 그처럼 고통스러울 수는 없을 거예요.

그토록 내가 사랑했던 애인은 너무 변했고 병들어 있었어요.

인정하지 않으려 발버둥질 쳤지만, 인정 안 할 도리가 없었습니다.

… 마지막 주체주의자는 나 한 사람뿐인 것 같았습니다.

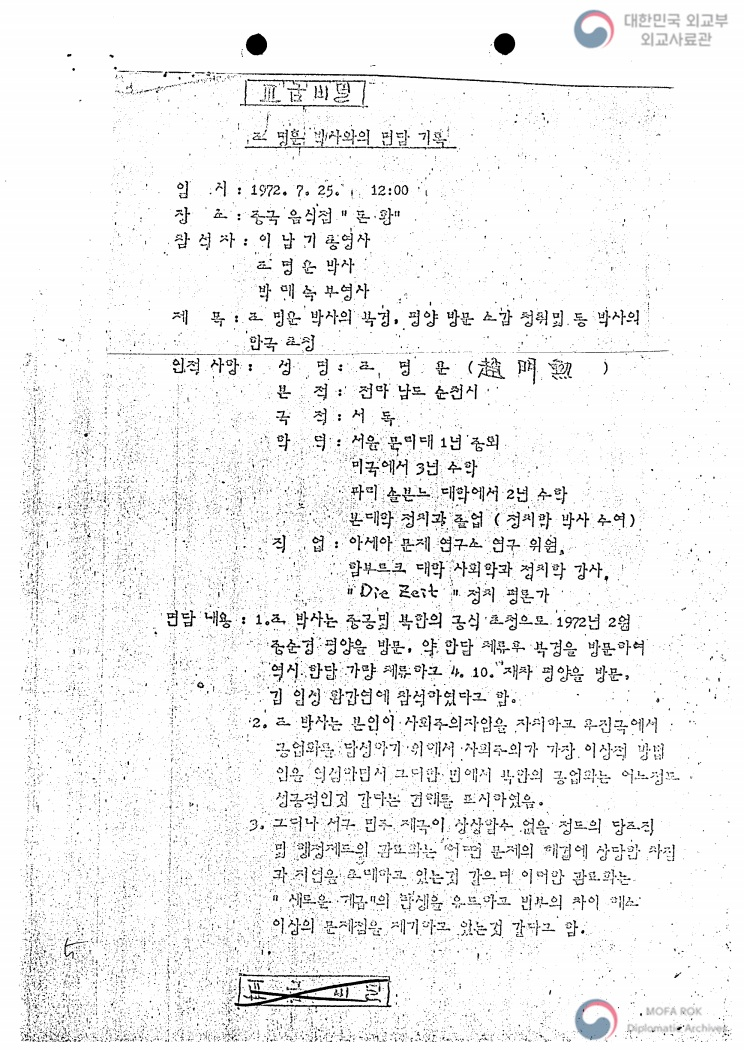

그런데 조명훈이 평양을 방문한 이후 독일로 돌아오자, 이번에는 한국 정부가 그에게 접근했다. 1972년 7・4 남북공동성명 직후인 7월 25일 이남기(李楠基) 함부르크(Hamburg) 총영사가 시내 식당에서 조명훈과 만났다. 이남기는 본국에 보낸 ‘정보 보고’에 조명훈이 “여전히 사회주의자임을 자처”하고 있지만, 북한에 대해 “김일성 우상숭배가 대단”하다고 하며 “많은 문제점을 내포한 체제”라고 말한 점을 정리해 보고했다. 이날 이남기는 조명훈에게 북한만 보고 치우진 평가를 내리기보다는, 남한의 자유민주주의가 “국민의 복지 향상”과 “조국 근대화에 얼마나 도움”이 되는지 직접 확인해 보는 것이 어떻겠느냐며 초청 의사를 밝혔다.

한국 정부가 조명훈을 초청한 이유는 7・4 남북공동성명의 화해 분위기도 있었겠지만, 남북의 체제 경쟁이 본격화되던 시점에서 ‘친북’ 인사를 불러 남한의 발전상을 보여주고 그의 입을 빌어 우위를 과시하고 싶은 이유 때문이었다. 실제 한국 정부는 1972년 10월 조명훈을 초청해 포항과 울산 등 공업단지를 보여주고 서울대 교수 등을 불러 강평회 시간을 가졌다. 그런데 이 자리에서 조명훈은 남북의 인상을 비교해 달라는 질문에 “북한은 감옥 같고 남한은 지옥 같다”고 답변해 한바탕 소동이 벌어졌다.

누가 남북의 인상을 묻길래 “북한은 감옥 같고 남한은 지옥 같다”고 대답했는데,

나를 계속 안내하던 정보기관 요원이 권총으로 쏴 죽인다고 난리를 치는 등 소동이 벌어졌거든요.

내가 그때 ‘지옥’이란 말을 쓴 것은 돈・권력・자유를 가진 계층이 밑에서 올라오려는 계층을 마구 짓밟고,

불의와 부정이 만연해 있음을 목격했기 때문이었습니다.

사실 나는 그때 북한에 대해서도 몹시 실망하여 평양에서 여러 번 비판을 하다가 신변 위협을 받기까지 했었지요.

남북에서 동시에 나를 미워하고, 나 또한 남북 모두에게 실망하는 가슴 아픈 상황이었지요.

그러나 나는 그런 상황에서 벗어나기 위해 어느 쪽에도 붙으려 하지 않았고,

태도를 바꾸지 않았으며, 남북 모두를 내 민족, 내 나라라고 변함없이 생각해 왔습니다.

결국 조명훈은 1954년 유학길에 오른 이후 처음으로 고국을 방문했지만, 자신의 발언을 듣고 권총을 겨눈 중앙정보부 요원에 항의해 그 자리에서 곧바로 공항으로 가 독일행 비행기를 탔다. 그는 데탕트라는 전 세계적 변화 앞에 서울과 평양을 모두 방문했지만, 어느 한 편의 위치에 서기를 강요하는 냉전적 상황에서 어디에도 속하지 못하는 ‘경계인’으로서의 자신의 위치를 확인할 수밖에 없었다.

그림 1. 조명훈 박사 초청 계획

출처: 대한민국 외교부 사료관