서울이야기19 - 종로, 전차(3)

고종이 이토록 기형적인 나라를 만든 것은 그가 죽은 황후를 못내 그리워한 때문이라고 볼 수도 있다. 고종에 대한 일반화된 이미지에는 이 설명이 가장 잘 어울린다. 그러나 그가 정말 아내에게서 모성(母性)을 찾은 정신적 미숙아(未熟兒)였는지는 의문이다. 그는 홀아비가 된 이후에도 여러 비빈(妃嬪)을 거느렸고, 자식도 새로 낳았다. 고종과 명성황후에게서 에드워드 8세 - 윈저공 - 의 러브스토리와 비슷한 무엇인가를 찾으려는 사람들에게는 솔깃한 해석이겠지만, 조선식 - 마누리가 죽으면 변소가서 웃는 식 - 부부관계와는 어울리지 않는다.

고종이 굳이 새로운 외척(外戚)을 만들고 싶어 하지 않았기 때문이라는 해석도 가능하다. 고종을 외척 등쌀에 시달리면서 아무 것도 자기 뜻대로 하지 못한 왕으로 본다면 이 또한 설득력이 있다. 그런데 조선 말기 세도정치의 아이러니 중 하나는 왕의 친족들은 숨도 제대로 쉬지 못할 지경으로 억누르면서도 그 외가나 처가붙이들에게는 마음껏 활개칠 수 있는 공간을 열어준 데에 있다. 종친은 왕권을 위협하는 자요, 외척은 왕권의 울타리라는 관념 - 다 알다시피 조선 후기 왕권 침식의 주역은 다름아닌 외척이었지만, 그들에게 왕은 어쨌든 주머니 속의 여의주였으니 결코 버릴 수 없는 존재였다 - 은 외척들 뿐 아니라 왕 자신도 동의하는 것이었다. 왕권의 전제성을 바란다면 외척을 억눌러야 했겠지만, 왕위의 안전을 바란다면 외척이 없어서도 안되었다. 더구나 나이 50을 바라보는 장년의 왕은 외가붙이든 처가붙이든 외척을 겁낼 이유가 없었다. 그러니 이런 해석도 별 설득력이 없다.

(사진 1) 1974년 육영수여사 국민장. 군사적 동원체제였던 유신체제 아래에서는 엄청난 규모의 군중을 동원한 대중집회가 자주 열렸다. 이 국민장 역시 애도와 비판, 증오와 저주의 감정을 고취하는 범국민 궐기대회의 일종이었다.

나는 고종이 “무위(無爲)의 위(爲)” - 새 황후를 맞아들이지 ‘않음’으로써 국모 없는 나라를 ‘만든’ 일 - 를 행한 것은 “부재(不在)의 재(在)” - 황후가 ‘없는’ 상태를 지속시킴으로써 그렇게 된 이유에 대한 기억을 ‘상존(常存)’시키는 것‘ - 를 의도한 때문이라고 본다. 국장을 치르고 한 달, 두 달, 한 해, 두 해가 가도록 황후 간택에 대한 소식은 나오지 않았다. 서울 개천변 빨래터에 모인 아낙네들에게나 궁벽한 산골 토반(土班) 집 사랑에 모인 남정네들에게나 ’황후 부재‘는 자주 화제거리로 떠 올랐을 것이다. 그들은 처음 새 황후가 뉘 집에서 나올 지에 관심을 보였을 테지만, 이윽고 황후 간택이 늦어지는 이유로, 나아가 황후 부재 상태 자체로 논의의 대상을 확장해 갔을 것이다. 그 과정에서 때로는 을미년 의병이나 백범(白凡)의 의거 - 일본군 중위 쓰치다(土田壤亮)를 죽인 일 - 를 떠올리면서 복수설치(復讐雪恥)를 주장하는 젊은이들도 나타났을 것이다. 설사 과거에 황후를 증오해 마지 않았던 사람일지라도, ’나라의 원수(怨讐)‘를 갚아야 한다는 데에는 주저없이 동의했으리라.

1974년 8월, 당시 초등학생이었던 나는 난생 처음으로 청와대 - 다 알다시피 이 곳은 아직껏 일반 지도에는 그려지지 않는 금단의 영역으로 남아 있다. 요즘도 가끔 차를 타고 그 부근을 지날 때면 어쩔 수 없이 긴장되는 나 자신을 발견하곤 한다 - 라는 곳에 들어가 볼 수 있었다. 물론 그 이후 지금껏 들어가 볼 기회를 얻지 못했고 아마 앞으로도 그럴 것이다. “영부인 육영수 여사가 8.15 기념식이 열린 장충체육관에서 북괴의 지령을 받은 조총련 소속 재일동포 문세광이 쏜 흉탄에 맞아 돌아가셨다”는 소식은 온국민을 비탄에 빠트렸고, 분노하게 했다. 내 아버지는 평소에 박정희를 싫어하셨지만 그래도 어린 자식을 이끌고 청와대에 마련된 분향소로 향했다. 아버지의 마음 한 구석에 ‘이 기회에 청와대 구경 못하면 언제 해 보랴’는 생각이 있었는지는 모르겠지만, 어쨌든 나는 나름대로 숙연하게 분향하고 머리를 조아리면서 ‘북괴의 만행’을 잊지 않으리라 굳게 다짐했었다. 그 얼마 후 육영수 여사의 국민장(國民葬)은 건국 이래 최대 규모의 행사로 치러졌다. 연도에 빽빽히 늘어선 시민들, 특히 부녀자들은 목을 놓아 울부짖었는데, 그런 그들의 모습은 해마다 8월이 되면 연례적으로 TV 화면을 채우곤 했다.

사진 2) 동대문에서 청량리로 향하는 전차길 주변. 길 좌우에 무성한 백양목 가로수가 늘어서 있다. 고종 재위시에 이 가로수 관리는 홍릉 위병의 책임이었다. 한동안 시민들은 길 연도에 늘어선 나무들에서 황후를 안장하던 날에 도열해 있던 자신들을 떠올렸을 것이다.

유신체제가 몰락한 후 이 사건에 대해서는 여러가지 ‘의혹’이 제기되었고 몇해 전에는 모 방송을 통해 그 의문점들을 하나하나 정리한 다큐멘타리가 방영되기도 했지만 당시에는 사건에 의문을 던질 이유도 여유도 없었다. 비록 대통령과 영부인 사이가 별로 좋지 않다는 이야기는 누구나가 알고 있었지만 - 70년대초에는 어떤 개그맨이 라디오 방송에서 ‘육박전’을 ‘청와대 부부싸움’이라고 정의했다가 혼쭐이 난 일도 있었다 - 그건 중요하지 않았다. 그 이후 홀아비 대통령과 엄마를 대신해 그 옆에 서는 불쌍한 영애(令愛)는 존재 자체로서 ‘북괴가 국모(國母)를 시해(弑害)했다’는 사실을 반복적으로 상기시키는 상징이 되었다.

사진 3) 1935년, 간선도로 개수 직후의 청량리. 전차길 옆으로 새로 자동차 길을 내면서 가로수를 베어 버린 것은 그렇다 쳐도 굳이 전차길 옆에 있던 가로수까지 다 베어 버릴 필요가 있었을까. 어로써 청량리는 이름과 달리 황량리가 되어 버렸다.

뻔한 얘기를 하기 위해 너무 먼 길을 돌아왔나 보다. 국장도 능행도 핵심은 보여주는 데 있었고 만나는 데 있었다. 황후의 능을 굳이 동대문 밖 청량리에 쓴 것도 이 장엄하고 과시적인 행렬이 도성의 한복판, 국중(國中)의 대도(大道)를 관통하게 하려는 의도에 따른 것이었으리라. 더 말하면 잔소리다. 이 퍼레이드는 치밀하게 고안되고 화려하게 장식된 ‘시위(示威)’에 다름 아니었다. 이 퍼레이드가 통과할 길은 이미 몇 해에 걸쳐 널찍하고 정결하게 정비되었고, 동대문 밖에서 홍릉에 이르는 연도에는 이 땅 최초의 가로수로 백양나무가 늘어섰다. 이 가로수는 혜화동에 거주하던 홍태윤(洪泰潤)이라는 사람이 자비를 들여 심었는데, 그는 이 공을 인정받았음인지 이후 양주군수, 홍릉감독을 역임하였다. 이 가로수는 홍릉(洪陵) 위병(衛兵)들이 극진히 관리한 탓에 무척 잘 자라서 1930년경에는 동대문에서 청량리에 이르는 도로가 전국 최고의 가로수길이 되어 있었다. 그러나 이 때의 가로수는 사라지고 없다. 1933~34년경 청량리 도로 확장 공사 과정에서 모두 베어졌기 때문이다.

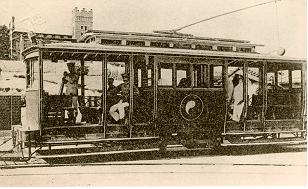

사진 4) 특실이 있는 개통당시의 전차. 전차 옆의 태극무늬가 선명하다. 일반 전차와는 달리 황실용으로 도입했다고 하는데, 정작 고종은 이 전차가 상여를 닮았다고 하여 타지 않았다고 한다. 글쎄, 상여를 닮았나?

아마도 콜브란은 이 퍼레이드가 갖는 상징적 의미를 잘 알지 못하고 ‘사람의 행렬’을 ‘기계의 왕복’으로 대신하자고 제안했을 것이다. 그런데 치밀하게 퍼레이드를 준비해 왔던 고종은 그를 위해 애써 다듬고 가꾸어 놓은 길 위에 전차궤도를 놓자는 제안을 덜컥 수용해 버렸다. 정말 단지 빠르고 편하게 능행을 하고 싶어서였을까? 황후의 죽음과 관련된 제반 조치들의 총괄 기획자였을 그가 능행의 형식과 절차, 상징성 - 일반 대중에게는 상징적인 것이지만 황제 개인에게는 현실적으로 유용한 것이었다 - 전체에 영향을 미칠 대토목공사를 정말 별 생각없이 승인했으리라 볼 수는 없다. 그는 아마도 새로 놓일 전차에 자기 나름의 의미를 부여했을 것이다. 그는 가가 철거와 가로수 식재, 국장과 능행을 겪으면서 종로길에서 시민들이 느꼈던 ‘황후 부재’의 이미지를 항구화하는데 이 기계가 조금이라도 도움이 될 수 있으리라 생각했던 것이 아닐까? 그는 하루에도 몇차례씩 종로를 관통하여 홍릉 앞까지 ‘자동으로’ 왕복하는 거대한 가마를 백성들에게 보여줌으로써, 그들이 원통하게 세상을 떠난 황후를, 국모(國母)의 위(位)를 비운 채 와신상담(臥薪嘗膽)하는 황제를 떠올려 줄 것을 바랐는지도 모른다.

사진 5) 장옷을 쓰고 전차에서 내리는 아낙. 몸은 가렸으나 전차 안에서 신체적 접촉을 피할 도리는 없었을 것이다. 전차는 내부에 아무런 칸막이도 없어 남녀노소가 섞여 탈 수밖에 없었다. 대중교통수단으로서의 전차는 사람과 사람 사이의 물리적 거리를 극단적으로 좁힘으로써 그들 사이의 심리적, 문화적 격차도 줄여 놓았다.

“연혁사”는 고종이 능행용으로 전차를 부설하고도 막상 전차가 개통된 후에는 객차의 모양이 “상여”를 닮아 불길하다고 하여 한 번도 이용하지 않았다고 썼다. “바보같은 군주”에 이보다 더 잘 어울리는 증거도 없다. 아마도 처음 등장한 전차를 보고 상여를 닮았다는 말이 있기는 했을 것이다. 그런데 사람들은 아무런 연상작용 없이 서로 다른 대상 사이에서 유사성을 찾지는 않는다. 객차와 상여는 닮았다면 닮았고 닮지 않았다면 또 닮지 않았다. 죽은 사람이 타는 가마가 상여인 것이니 탈것의 모양이야 그렇고 그런 것 아닌가. 가마 닮았다고 하면 될 것을 굳이 상여 닮았다고 할 것까지는 없었을 터인데도 사람들은 객차에서 상여의 이미지를 보았던 모양이다. 그것도 보통사람은 죽어서도 탈 수 없는 무척이나 큰 상여. 사람들이 전차 개통식 당일에 객차에서 떠올린 것은 바로 한 해 반 전, 이제는 전차길이 놓인 그 길을 따라, 이 날과 같이 온 장안 사람들이 모두 나와 지켜 보는 가운데 행차했던 바로 그 큰 상여는 아니었을까. 고종은 객차가 상여를 닮았다는 말을 듣고 오히려 회심의 미소를 지었을지도 모를 일이다.

사진 6) 파괴당한 전차의 잔해. 전차가 개통된 지 얼마 되지 않아 이 기계의 무서움을 모르는 어린아이가 치어 죽는 사고가 일어났다. 사람들은 일단 이 새로운 ‘살인기계’를 파괴함으로써 보복했지만, 동시에 ‘피하는 게 상책’이라는 사실도 깨달았다.

누차 반복하는 말이지만, 공간을 ‘소비’하는 사람들은 공간을 설계한 사람의 의도대로만 반응하지는 않는다. 설사 그 설계자가 황제라 하더라도, 사람들은 거리낌 없이 그 뜻을 거스르곤 한다. 사람들은 황제가 전차에 부여한 복합적 용도와 의미를 그대로 받아들이지 않았다. 상여를 닮았든 어쨌든 사람들은 기꺼이, 다투어 전차를 탔고, 그 주변에 몰려 들어 환성을 질렀다. 날이 가물어 흉년이 든 것은 전차가 천지간의 습기를 말려 버렸기 때문이라는 소문도 나돌았고, 전차로 인한 교통사고에 격분하여 전차를 뒤집어 엎고 태워 버리기도 하였다. 그러나 대중은 점차 전차에 친숙해졌고, 전차 노선도 빠르게 확장되었다. 그 과정에서 대중이 한 때 전차에 부여했던 상여, 괴물, 살인기계 등의 의미도 점차 희석되었다. 그리고 결국은 핵심만 남았다. 문명의 이기(利器)로서의 전차.

사진 7) 오포(午砲). 전차개통에 따라 도성의 대문을 여닫을 필요가 없게 되었다. 문의 개폐를 알리던 종을 대신하여 일상의 시간적 분할을 알리는 대포가 등장했다. 전차는 이렇듯 일상의 재조직을 강요하기도 했다.

이 문명의 이기는 사람들의 이동을 편하게 하는 교통수단에 머물지 않았다. 전차는 같은 무렵에 개통된 경인철도와 힘을 합쳐 수천년간 변하지 않고 있던 시간과 공간 사이의 정합성(整合性)을 뿌리채 흔들어 놓았다. 도보(徒步)를 기준으로 하던 일정(日程) - 하룻길, 반나절 길 등 - 대신에 훨씬 더 세분화된 기계적 시간(時間)이 거리 측량의 새로운 기준으로 떠 올랐다. 전차 개통과 때를 같이 하여 보신각 타종이 중단된 것은 전차 궤도가 남대문을 통과하면서 더 이상 문을 여닫을 수 없게 된 탓도 있지만, 기본적으로는 낮과 밤의 구분보다는 생활시간의 분할 - 인경[人定]과 바라[罷漏] 대신에 새로 오포(午砲)가 등장했다 - 이 더 중요하게 된 때문이었을 것이다. 또 이 교통수단은 남녀노소를 구별하지 않고 태웠다. ‘남녀칠세부동석’이라는 성별 연령별 ‘격리’의 관념은 점차 약화되었고, 무차별적인 ‘대중(大衆)’ - 이 이상한 집단을 만드는데 교통수단만큼 큰 영향력을 행사한 것도 드물 것이다 - 이 가시적 실체로 모습을 드러냈다. 전차가 그리 빠르지는 않았지만, 그래도 전차 승객들이 시각(視覺)을 통해 받아들이는 단위시간당 정보량은 크게 늘어났다. 올테면 오고 말테면 말라고 배짱을 튕기던 가로변 상점들이 하나 둘 간판을 내 걸어야 했고, 전차에도 광고 문구가 붙었다. 사람들은 전차를 타면서 본격적으로 ‘자본주의’를 체험하기 시작했다. 전차가 가져다 준 변화는 다면적이고 심층적이며 불가역적(不可逆的)이었다. 콜브란은 어땠는지 모르나 고종도 이채연 - 당시 한성부윤이자 한성전기회사 초대 사장이었다 - 도, 김두승도 이런 변화를 예측하지는 못했을 터이다. 그러나 그것이 어쩔 수 없는 전차의 본질이었다.

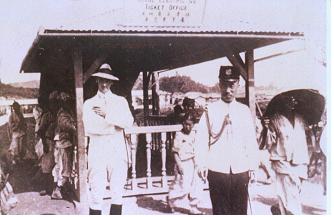

사진 8) 전차매표소. 가가 철거 이후 종로 거리 한복판에 돌출한 가건물로는 전차 매표소가 유일했다.

종로도 전차와 함께 변화했다. 보신각 - 다른 말로 인경전[人定殿]이라 했다 - 종은 비록 벙어리 신세가 되어 중심점으로서의 상징성이 많이 퇴색되었지만, 대신에 중심가로로서 종로의 지위는 한층 굳건해졌다. 더구나 경운궁(慶運宮)이 대한제국의 정궁(正宮)이 되고 그 동문(東門) 대안문(大安門)이 대궐의 정문이 되면서 종로는 동서축 가로라는 태생적 한계 - 제왕남면(帝王南面)이니 정궁(正宮)은 남향(南向)을 하여야 한다. 당연히 나라의 중앙 대로 main street 는 남북축선상에 놓여야 했다 - 를 돌파하여 새삼스럽게 중앙대로의 지위를 얻었다. 종로에 궤도가 놓인지 얼마 되지 않아 남대문에서 용산으로 이어지는 남북간 궤도도 건설되었지만, 종로선에서 그대로 연이어진 서대문 - 애오개 - 마포간 노선의 비중이 더 커졌다. 청일전쟁 이후 일본인들이 개천 남쪽에서 원(原) 청국인 거류지와 상권(商圈)을 탈취하고 이어 종로 한인 상가를 위협해 들어오는 상황에서 전차 선로는 마포 객주로부터 시전 상인으로 연결되던 종래의 한인간 유통구조를 뒷받침하는 강력한 공간적 담보로 기능하였다. 후일 이른바 선은전광장(鮮銀前廣場) - 현재 한국은행과 신세계백화점, 중앙우체국으로 둘러싸인 충무로 광장 - 이 경성(京城)의 새 도심으로 떠올랐을 때에도 종로가 ‘조선인의 도심’이자 ‘조선의 상징적 도심’으로 남을 수 있었던 데에는 전차의 힘이 컸다. 전차는 일제의 식민지 통치 아래에서도 종로를 도심으로 남게 한 유력한 도구였다.

사진 9) 남대문 안쪽으로 통행하는 전차. 전차 길이 놓이면서 문을 여닫는 일이 불가능해졌고, 그 결과 보신각 타종도 중지되었다.

사진 10) 보신각 앞에 정차한 전차. 전차에 오르는 노인을 떠꺼머리 총각이 밀어 주고 있다. 전차 지붕 옆에 붙은 산호표니 삼영표니 하는 상표는 자본주의의 본격 도래를 알리는 심볼이었다.

1970년 10월 30일 오전 10시, 종로네거리 보신각 앞에 지하철 전노선의 기준이 되는 수준점이 설정되었고, 이를 계기로 지하철 건설이 본격화되었다. 옛 전차 노선 아래로 지하철을 놓겠다는 명시적 합의는 없었지만, 또 이미 이 때의 서울은 사대문 안으로 국한되었던 1890년대의 서울이 아니었지만, 사람들은 여전히 종로 네거리 보신각 앞을 서울의 중심으로 인정했고, 지하철 1호선은 종로를 관통해야 한다고 생각했다. 그 무렵까지도 사람들은 종로에 대해 어쩔 수 없는 집단적 이끌림을 느꼈던 것 같다. 그리고 또 40년 가까운 세월이 흘렀다. 오늘날 탑골공원과 종묘공원 사이를 산보하는 노인들은 전차가 달리던 옛 종로의 모습을 기억하겠지만, 대다수 사람들은 왜 서울역에서 청량리로 뻗은 노선이 지하철 1호선인지 알지 못하고 알려고도 하지 않는다. 더구나 110년 전 이 길 위에서 벌어졌던 장중한 행렬을 기억하는 사람은 이제 아무도 없다. 그러나 기억하는 것만이 역사가 아니라 잊어버리는 것도 역사다. 한성전기회사는 러일전쟁 직후 일한와사전기회사로 바뀌었고, 명성황후의 능은 고종 사후 금곡으로 옮겨졌다. 1929년에 “연혁사”는 전차에 관한 고종의 기획을 한갓 코미디로 만들어 버렸고, 1933,34년 사이에는 동대문에서 청량리까지 ‘엄숙하게’ 늘어서 있던 백양목 가로수들이 모두 베어져 버렸다. 1968년 종로 전차 궤도가 철거될 때쯤에는 이미 더 이상 잊을 것은 아무것도 남지 않은 상태였다.

|